Юрий Каспаров:

«Сонористика – лучший способ сделать себе имя»

Юрий Каспаров:

«Сонористика – лучший способ сделать себе имя»

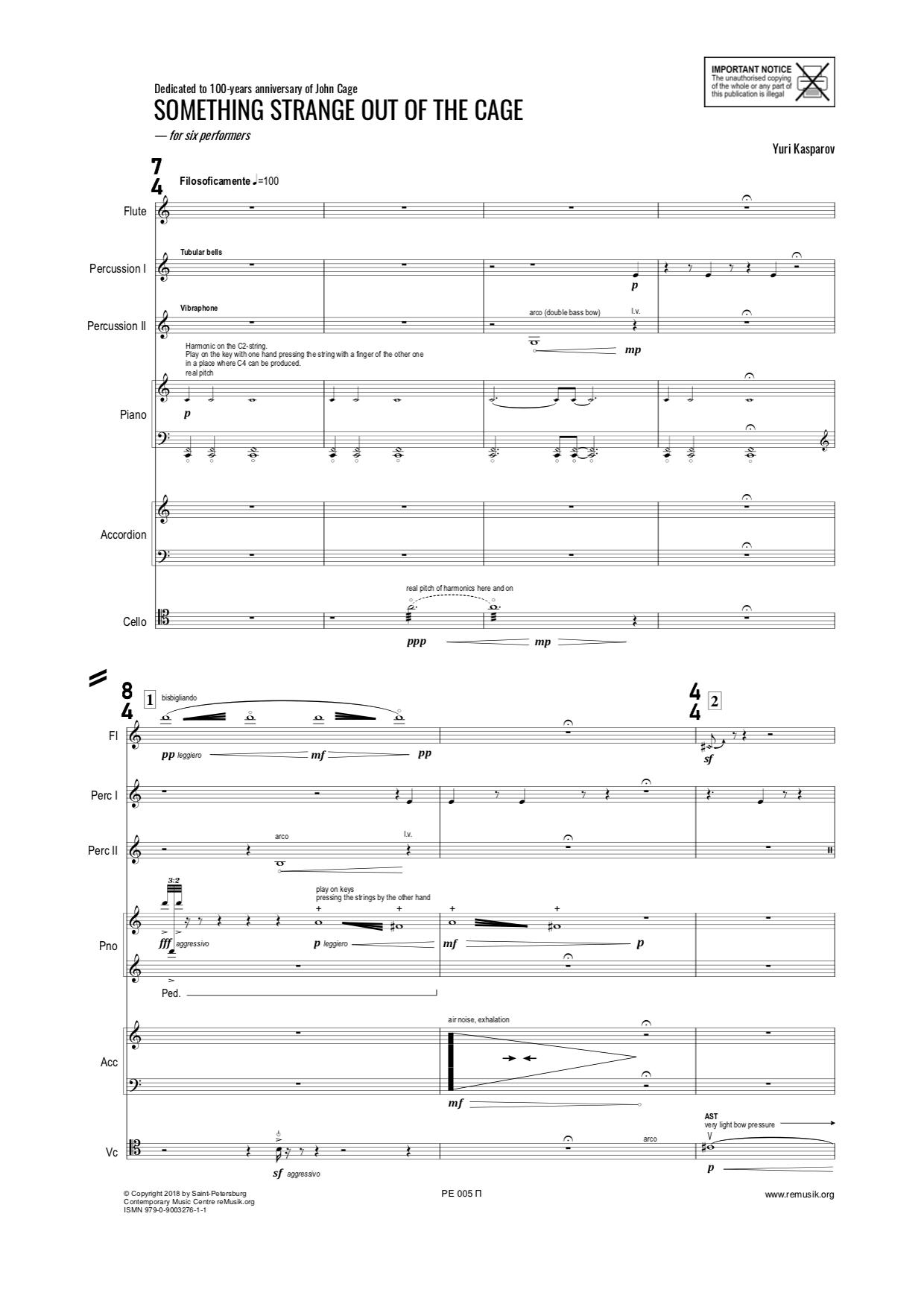

В беседе с Алисой Насибулиной композитор, профессор Московской консерватории и наставник «Композиторских курсов» reMusik.org Юрий Каспаров рассказал о пьесе «Четыре графических рисунка в стиле ретро», которая прозвучит на фестивале reMusik.org, о своём додекафонном методе, а также о том, что сегодня объединяет молодых композиторов.

— Юрий Сергеевич, как прошли «Композиторские курсы» reMusik.org?

Замечательно. Технически всё было организовано безупречно, и это заслуга организаторов. Партитуры и записи сочинений молодых композиторов были выложены в интернет заранее, поэтому я выходил на занятия подготовленным. Я сам учусь на таких мастер-курсах. Это взаимный процесс: идеи молодых воспламеняют мою фантазию. На лекциях, в частности, велись и общие разговоры о музыке. Там поднимались те же вопросы, что и на мастер-классах. Но на мастер-классах аудитория была небольшая, а на лекциях были практически все студенты. Курсы закончились, но профессиональные разговоры – нет: после окончания занятий я ещё долго получал письма с вопросами.

Я считаю, что очная и заочная форма обучения нужны композиторам в равной степени. Студенты часто высылают мне свои партитуры на почту, а я пишу им свои соображения. Для меня письма – это не жанр лёгкого общения, а серьёзный инструмент для занятий. В своё время я спросил у своего друга-итальянца, нет ли у него анализов произведений Луиджи Ноно. Он ответил: «Есть, но они тебе не нужны. Мы, итальянцы, изучаем Ноно по его письмам. Вдова Луиджи Ноно Нурия Шёнберг высылает ксерокопии его писем любому человеку по первой его просьбе. Пиши ей, она пришлёт тебе все эти письма».

— С какими проблемами вы сталкивались во время преподавания онлайн?

Я очень люблю что-то рисовать в классе – например, ритмические структуры, объясняю, как можно развить ту или иную ритмоформулу. А когда я пытаюсь рисовать на компьютере, получается что-то чудовищное.

— Что, на ваш взгляд, сегодня нравится писать молодым композиторам? Можете ли вы выделить какие-то общие тенденции?

Два наиглавнейших сегодняшних вопроса: координаты музыкального пространства и течение музыкального времени. У Баха были всего две координаты: звуковысотность и метроритм. Тембр, темп, динамика не являются в его музыке системообразующими – в этом смысле музыка Баха плоская (жутко звучит, конечно!). Потом пространство стало расширяться. По количеству координат самое большое пространство было у структуралистов: молодого Булеза, молодого Штокхаузена, молодого Ноно. В наше время у каждого композитора своя тональная система. Если в эпоху барокко, классицизма, романтизма люди сочиняли в так называемой гомофонической двухладовой тональной системе, то к началу XX века она уже исчерпалась. Звуковысотная координата, которая была исключительно важной во все времена человечества до романтизма включительно, стала терять своё значение. Во многих произведениях она стала приобретать функцию краски. Зато вместо звуковысотности появилась темброфактура. Для того, чтобы донести всё это богатство тембров, потребовались новые фактурные абрисы, открытые авангардистами. После этого фактура с тембром стали сращиваться, что естественно, потому что тембр надо на чём-то донести. Это как космический корабль, которому нужны ракеты-носители. И молодые композиторы создают эти интересные фактуры.

— А что насчёт течения музыкального времени?

Ошибка многих российских и постсоветских композиторов – равномерное движение в музыке: пам-пам-пам-пам. И обезличенные ритмоформулы: восьмая две шестнадцатые (пам, па-ра-пам, па-ра-пам, па-ра-пам), синкопы (рам-пам, пам пам-пам) или просто движение шестнадцатыми: рам па-па-па-па-па-па-па-пам. Ровная пульсация времени – это атрибут классической музыки, она дана нам самим Богом, природой. Сегодня течение музыкального времени подчиняется очень сложному закону. Вся атрибутика музыкального прошлого, включая равномерную пульсацию, – это некие составные части какой-то сегодняшней гораздо более сложной формулы. Молодые композиторы, с которыми я занимался, понимают это.

— Валентина Николаевна Холопова на одной из своих лекций сказала, что все ваши ученики в совершенстве владеют авангардными техниками. В чём секрет вашей методики преподавания?

Молодые люди подвержены самым разным влияниям, они могут в своих вкусах развернуться на 180 градусов. Я преподаю очень просто: учу ремеслу. Мы, педагоги, должны научить композитора работать с любым музыкальным материалом. В моём мастер-классе участвовала девушка из Сингапура. Одна из её пьес, написанная для струнного трио, строилась на одном приёме – тремоло. Но она с этим работала: оперировала регистром, плотностью фактуры, динамикой, звуковысотностью. Я впервые столкнулся с сингапурской музыкальной культурой, и теперь я её очень уважаю.

Я прошу своих студентов не приносить мне готовое произведение. Пусть принесут материал, который мы можем потом развить. Композитор говорит: «Ребят, смотрите, у меня вот ЭТО. У меня камни, у меня речная галька, у меня кирпичи, у меня стеклянные бутылки. Из этого я сейчас построю вам удивительное музыкальное здание». Экспозиция – это вечное понятие в музыке. Но экспозицию надо оформить. Нередко студенты приносят мне сразу кучу материала: какие-то последовательности аккордов, трели непонятные, флажолеты, а флейта выдаёт jet-whistl’ы. Я говорю: дальше как мы? Выясняется, что 60–70% нужно убрать.

— Вы уговорили одну из ваших студенток бросить университет за год до защиты диплома и стать композитором. Это очень смело. Как вы считаете, что нужно молодому человеку, чтобы принять окончательное решение стать композитором?

Первое – это любовь к музыке. Второе – это талант. У меня был один случай. Молодой человек заканчивал музыкальный колледж и вообще ничего не знал о современной музыке – писал в стиле Рахманинова. Пьесы этого молодого человека не произвели на меня никакого впечатления, но я поговорил с ним и понял, что парень талантливый. Я ему сказал: «Плюй на всё, у тебя осталось полгода, ночами не спи, готовься к поступлению». Он послушался и поступил, и сейчас это очень известный композитор, у него просто замечательная карьера. Из Сибири он уехал в Европу, и у него много заказов. Если у человека есть талант, то надо всё бросать и идти в музыку.

— А что самое ценное дал вам Эдисон Денисов, ваш педагог?

Денисов открыл мне и композиторам моего поколения западную музыку. Мы чуть-чуть слышали Шёнберга, немножко Веберна, Скрипичный концерт Берга. Слово «додекафония» знали все, но никто не понимал, что оно на самом деле обозначает. До знакомства с Денисовым я что-то знал, но это скорее был хороший слуховой опыт, чем знание. Да, у нас были музыковедческие статьи, но совсем мало. Мы не могли изучать, скажем, Мессиана на основании того, что содержалось в учебниках. Ну хорошо, изоритмический канон, я понял. Но мало понять, что такое изоритмический канон: надо, чтобы мне объяснили, как он работает в музыкальной плоскости. И Денисов мне объяснил.

Вообще, нам повезло, что «ядро» авангарда тогда базировалось в Польше – соцстране. Однажды в консерватории у нас сорвалась утренняя лекция (педагог заболел). Я зашёл в «Лиру» на Большой Никитской, стал рыться в букинистических партитурах и вдруг увидел «Книгу для оркестра» Лютославского, его же Виолончельный концерт, «Пробуждение Иакова» и «Полиморфию» Пендерецкого. Мне отложили эти ноты на полтора часа, а я пошёл за деньгами. Там было рублей на 7-8 – огромные деньги по тем временам. Я пришёл в консерваторию и у всех занимал, записывал, у кого я занял, и потом по этой бумажке всем отдавал.

— Бывали ли случаи, когда вы были с не согласны с Денисовым или расстроены его оценкой вашего сочинения?

В моей музыке Денисов не любил так называемый «параллельный киномонтаж». Представьте: на экране показывают, как на огромной скорости несётся машина (короткий план), затем девушка вся в слезах и гангстеры с жуткими лицами (другой короткий план), снова машина – девушка, машина – девушка, и планы всё короче и короче… Денисов очень не любил такие рубленые вещи. «Вы понимаете, Юра,– говорил он, – Это у вас одна музыка, это у вас другая музыка, это у вас третья музыка. Так нельзя. Музыкальное произведение – это не робот, которому воткнули руки и надели голову, а живой организм, в котором всё едино и неделимо». Но я понимал, что даже рубленая структура иногда нужна, поскольку она помогает решить некоторые проблемы.

Денисов очень не любил говорить о своей музыке, но я его заставлял. Денисов ворчал, но я был молодой, энергичный, и отбиться от меня было очень непросто. Мне было важно понять, как мыслит композитор экстра уровня, близкий мне по типу мышления. У Денисова же два образования, и у меня тоже два. В этом смысле мы с ним достаточно близки. Люди, которые занимались математикой и физикой, иначе подходят к процессу написания музыки.

— Расскажите о сочинении «Четыре графических рисунка в стиле ретро», премьера которого состоится на фестивале reMusik.org.

Это цикл из четырёх миниатюр длительностью около десяти минут. В нём я продолжаю то, что делал три–четыре года назад. В «Четырёх графических рисунках в стиле ретро» небольшой инструментальный состав – струнное трио. Это жанр очень деликатный, даже аристократический. Любой, даже самый небольшой контраст здесь – событие. Но у меня есть тембровые контрасты, связанные с регистром и манерой игры – sul tasto, sul ponticello (В Москве, кстати, используют выражение extremely sul ponticello, хотя итальянцы просто говорят molto, и это гораздо привычнее нам, чем extremely).

— Что вы здесь подразумеваете под «ретро»?

В этой пьесе нет ни одного современного приёма. Совершенно необязательно писать музыку, опираясь на какие-то супермодные, суперновые способы звукоизвлечения. И второе: фактурные абрисы этой пьесы корреспондируют с абрисами фактур романтических.

— В своей автобиографии «…И я – композитор!» вы противопоставляете сонористику музыкальной графике. Что такое «музыкальная графика» в вашем понимании?

Этим понятием я обозначаю музыку, в которой тембровая координата не имеет значения, а звуковысотность, наоборот, становится системообразующим фактором. Эта музыка бесцветная, чёрно-белая, в ней важны линии. В 1990 году часто игрались мои «Дьявольские трели» для ансамбля солистов. Я построил всё сочинение на элементе из каденции сонаты Тартини (восходящий гексахорд и трель). Он то жужжал, то свистел, это всем дико нравилось. А в 1991 году я написал «Ноктюрн», который назвали «шопенизированной додекафонией», поскольку там есть некое подражание Чайковскому (хотя додекафония соблюдается строго). Однако «Ноктюрн» был принят прохладно и не вызвал никакого энтузиазма. Тогда я понял, что сонористика – это очень перспективное направление на многие десятилетия вперёд.

— «Четыре графических рисунка» тоже имеют отношение к графической музыке?

Совершенно верно. Тембр здесь не является координатой, как и всегда, когда мы имеем дело с однородными инструментами – особенно, если они струнные. В брасс-децимете всё-таки есть отличия тромбона от тубы или от валторны. А струнные – монотембровый ансамбль.

— Ваша пьеса будет исполнена в прямом эфире. Что вы думаете о концертах онлайн? Станут ли они частью нашей повседневной жизни?

Надеюсь, что нет. Делать это нормой нельзя – в первую очередь, из-за исполнителей. Я сам в своё время был тесно связан с исполнителями – 18 лет руководил Московским ансамблем современной музыки (МАСМ). Когда музыканты слышат овации после первого произведения, это их заводит. Играют они уже совершенно иначе, и сложные технические пассажи исполняются гораздо легче. Когда исполнители хорошие и публика подготовленная, это праздник для всех. То же самое со спектаклями. Актёр должен держать зал: люди вдохнули, а выдохнуть не могут, актёр держит мхатовскую паузу, и пока он её не закончит, они умрут, но не выдохнут. Если у нас будут только записи, мы этого лишимся.

Я редко хожу на концерты: не так комфортно себя чувствую в зрительном или в концертном зале. Мне гораздо интереснее послушать запись. В молодости я ездил в Ленинград и посмотрел весь сезон спектаклей в БДТ, когда его возглавлял Товстоногов. А потом я увидел записи некоторых из этих спектаклей на видеокассетах. Это совершенно другое дело! Там есть крупные планы, операторы снимают с нескольких камер, а умный режиссёр монтирует.

— Минус онлайн-трансляций – часовые пояса. Недавно в Коста-Рике транслировали запись вашего нового сочинения «Метаморфозы наигрыша». Но в России в этот момент было 3 часа утра.

Да, действительно! Многие мои друзья мне написали: «Мы будем сидеть до последнего и в три часа послушаем». Ни один не досидел – все уснули. Я сам ложусь в три-четыре часа утра, но нормальный человек в это время должен спать.

— Расскажите, что это за наигрыш, и какие с ним происходят метаморфозы.

«Метаморфозы наигрыша» – пьеса для десяти медных духовых. В основе лежат русские народные попевки, но способ их воспроизведения, так скажем, нетрадиционный. После темы начинаются вариации на эти попевки – абсолютно импровизационные. Русские интонации всё время присутствуют в пьесе, могут меняться или сохранять свой первоначальный вид, но всё это проходит в каком-то едином потоке.

Я написал «Метаморфозы» для одной из российских филармоний, но премьера неоднократно переносилась, а потом музыканты сказали, что это слишком сложно. Я послал партитуру своему близкому другу-трубачу, который работает в Большом театре и преподаёт в Московской консерватории. Я спросил его, действительно ли эту пьесу невозможно сыграть. Он ответил: «Сыграть, конечно, можно, но никто это не сделает. Представляешь, какой гонорар нужен? Как отдельный номер в концерт это не вставишь, а концерты брасс-децимета у нас практически не устраивают. Иногда бывают фестивали, посвящённые музыке для медных духовых, но твою вещь нельзя включать в эти программы, потому что после неё губы в хлам». Так мою пьесу в России и не сыграли, и, видимо, никогда не сыграют. А коста-риканские музыканты спросили меня, нет ли у меня чего-нибудь для медных духовых такого состава, и я вспомнил про «Метаморфозы наигрыша». Мировая премьера состоялась в прошлом году, и пьеса была исполнена блестяще.

— В чём особенность вашего додекафонного метода сочинения?

Я работаю не только с серией, её инверсией, ракоходом и ракоходом инверсии, а с большим набором производных серий – близких родственниц. Я делаю мутации серии на квартовый и квинтовый круги. Потом я делаю ротации: первый звук серии бросаю в конец, и таким образом второй звук становится первым, третий – вторым и так далее, и снова делаю мутации серии на квартовый и квинтовый круги. Потом я опять бросаю первый звук в конец, и снова делаю мутации… Так у меня набирается колоссальное число вариантов одной серии, и все они очень близкие. Вы можете их любым способом пускать в оборот, и никакого эклектизма не возникнет. С этим работать тяжело, очень напрягаются мозги, и на сочинение уходит гораздо больше времени. Но оно того стоит, потому что вы сразу получаете, в частности, мелодическое богатство.

Я считаю, что не надо отказываться от всего хорошего, что было до нас. Мелодические интонации – это прекрасное выразительное средство. Но никто не напишет новую интонацию, они уже все написаны. И возникает такая проблема: вроде как и написать мелодические интонации нельзя, и отказываться от них не хочется. Значит, должна работать какая-то система, какая-то формула, которая сама продуцирует эти интонации. Гершкович абсолютно правильно сказал, что у Бетховена эмоции поднимаются над формой, как пар над кипящей водой. Эмоция у Бетховена – это производное работы его машины сонатной формы. То же и с интонациями сегодня.

— Недавно вышла ваша новая книга «Тромбон. Эволюция в ХХ веке и новые приёмы игры». Почему вы решили написать именно об этом инструменте?

Много лет назад Валерий Попов, фаготист всех времён и народов, стал проводить конкурс для духовых и ударных инструментов в Московской консерватории. Я дважды был там председателем жюри. Перед этим всякий раз проходит конкурс композиторов: лучшие сочинения потом становятся обязательными для исполнения у духовиков и ударников. Первый конкурс проходил в двух номинациях: фагот и тромбон. Мы решили издать партитуры для тромбона, потому что для фагота уже написано достаточно, а для тромбона вообще ничего нет. Мне предложили написать предисловие к этому сборнику – и тут я совершил ошибку. Надо было просто вспомнить, как Бетховен называл голос тромбона «голосом Бога». А я пошёл углубляться – решил проанализировать ключевые произведения XX века для тромбона, которые мало кто изучал: «Секвенцию» Берио для тромбона, «Keren» Ксенакиса, «Solo for Sliding Trombone» Кейджа.

У нас, в принципе, очень мало литературы о тромбоне. Есть книга Майкла Свободы, он прекрасный тромбонист и дирижёр, очень образованный музыкант. Что касается других инструментов, есть книга моего близкого друга Пьера Ива Арто о флейте, книга моего хорошего знакомого Джузеппе Габарино о кларнете. Все эти книги написаны исполнителями исключительно высокого уровня, но они просто описывают приёмы. Этого мало: нужно объяснить приём в контексте музыкального произведения. В своей работе я постарался кратко пояснить, почему Кейдж использовал эти приёмы, а не другие.

— Юрий Сергеевич, и напоследок – над чем вы сейчас работаете?

В данный момент я переделываю свою Пятую симфонию «Кафка», надеюсь за лето всё-таки закончить доработки. Здесь огромное количество современных приёмов, причём тех, которые не используются в традиционной симфонической музыке, но и не требуют никакой подготовки (например, игра за подставкой: за подставкой и я вам сыграю). Я написал симфонию «Кафка» два года назад, а сегодня нет ни одного дня, когда кто-то не вспомнил бы Кафку.