Владимир Горлинский:

«Вся импровизация – это веселящий газ»

Владимир Горлинский:

«Вся импровизация – это веселящий газ»

На закрытии фестиваля новой музыки 2 июня прозвучит премьера произведения Владимира Горлинского «Веселящий газ». В интервью для нашего журнала композитор поведал об импровизационной практике, дирижировании, звуке в пространстве и новом сочинении для фестиваля reMusik.org.

— Примерно десять лет назад в Москве появилось несколько проектов, связанных с импровизационной музыкой. Как вы думаете, чем был вызван интерес к этому направлению у академических музыкантов?

Внутри практики академического музыканта я назвал бы такой феномен усталостью от традиционной партитуры, и тех типов взаимодействия с музыкантом, которые она предлагает. Композиторов учат, что идеи, которые они могут как-то поймать или обнаружить, потом нужно проводить через нотацию: это особая техника, когда человек может детально занотировать, записать, а потом музыкант это играет. В принципе, очень быстро становится ясно, что нотация часто выполняет роль некой тюрьмы для музыки. Моменты, которые в музыке являются очень живыми, то, с чем она работает непосредственно, часто в процессе этого перевода улетучиваются. Музыка становится слишком жесткой, а звук, который имеет чрезвычайно живую природу (я сравнил бы ее с градиентом), помещается в странный контекст, обуславливаемый параметрикой записи (принципиальная дискретность). Часто усилия композитора на репетиции направлены против своей же нотации, это такая специальная разбалансировка нотации, чтобы добиться живых искр в музыкальном произведении.

Еще один важный момент – мой интерес к музыкальным инструментам. У меня большая коллекция инструментов, и я постоянно практиковался в игре на них. Когда я писал какой-нибудь материал, удивлялся, что сам могу сыграть как-то живее и адекватнее того, что я потом занотировал и отдавал музыкантам.

Если резюмировать: это большое размышление о том, где расположена живая энергия музыки.

— Расскажите о факультативе по импровизации в консерватории, на что вы ориентировались при создании, как проходили занятия, кто принимал участие в них.

Я ориентировался на свой интерес. Перечислю несколько факторов, которые меня мотивировали. Например, в то время в моих фантазиях мне было бы интересно работать не с музыкантом, который сидит на сцене, а, например, с музыкантом, который бежит сквозь улицу. Темп его бега – это музыкальный параметр, я его воспринимаю как ритмический. Как обычный музыкант может импровизировать с материалом, так и этот звуковой бегун может импровизировать с параметрами бега.

То есть, первый мой интерес был связан с перформативностью и выходом за пределы обычного представления об исполнительстве музыки. Новое перформативное поле, которое стало общим языком и общей территорией поиска во многих видах искусства. Первые ансамблевые вещи, связанные с перформансом, которые я тогда узнал – пьесы Франческо Филидеи, примерно 2005 год.

Второй момент – поиск свободных форм, вопрос о том, как рождается музыка, как она формируется. Почему одну музыкальную импровизацию мы могли бы назвать состоявшейся музыкальной формой, а другую – нет. Это очень тонкий момент, и хотелось понимать, как это происходит. Я понимал, что многая музыка, которой я вдохновляюсь, например, Горацио Радулеску, построена намного больше на импровизационности, чем на записанном материале, и это именно те искры, которые я считываю, как что-то безумно интересное.

Факультатив был абсолютно стихийным начинанием. В тот год в консерваторию поступил курс очень талантливых людей, и у меня быстро сложился с ними контакт. Я могу ошибаться в периодике, потому что кто-то раньше подключился, кто-то позднее. Это были Марина Полеухина, Кирилл Широков, Оля Бочихина (преподаватель консерватории, присоединившийся к нашему курсу), Денис Хоров, Лена Рыкова, Артем Пысь. Заходили многие, это был процесс, когда кто-то присоединялся, а потом отсоединялся. Хоть это и назывался факультатив по импровизации, он был посвящен гораздо большему количеству тем. И это происходило стихийно. Мы делали перформансы в стиле хэппенингов, когда не было никакой организации или договоренности, использовалось много предметов в пространстве, было много совершенно неорганизованных движений – хаос как он есть. Потом были перформансы, когда мы исполняли разные партитуры: для меня важнейшим моментом было, когда мы всей гурьбой спустились в метро и начали исполнять одно из сочинений. Это был такой прострел в странные концертные ситуации, и достаточно агрессивный контакт со слушающими.

Меня привлекал Кардью, его Трактат в виде графической партитуры. Признаться честно, на тот момент я вообще не понимал, как к нему подойти. Думаю, для меня сегодняшнего (у меня изменилось отношение к этой партитуре), мой подход был наивным, но с другой стороны, мы сделали огромное количество самых разных проб. Затем был Кейдж 0′00″, тоже совершенно раскрытая партитура, и «Камни» Крисчена Вулфа – она надолго со мной поселилась, потом еще лет пять я делал разные опыты с ее исполнениями.

Этот круг импровизаторов, постоянно варьируясь, просуществовал года до 17-го, и я сам принял решение его прекратить, потому что изменился мой взгляд на то, как это должно функционировать.

— Сейчас вы проводите разовые практикумы. Летом будут занятия на практикуме МАСМа.

Да, мы уже договорились. С какого-то времени я начал мыслить более конкретно, когда провожу практикум или лабораторию. Лабораторность как явление содержит очень важное свойство: независимость от получаемого результата. В этом есть суть лабораторного поиска, и это очень важное свойство, но одновременно, оно очень опасно, если с ним обращаться неумело. Мне кажется, что меня тоже не минула эта участь, я тоже в какой-то попадал под атмосферу лабораторности: процесса, наличие которого уже достаточно, чтобы что-то получалось.

В какой-то момент я стал больше оценивать, больше слушать, что получается. Я понял, что очарование от некоторых аматорских музык, которое на контрасте с композиторской музыкой воспринималось мной как сверхконтакт, было обусловлено еще какими-то вещами, иногда более техническими, а иногда и самой ситуацией постоянного поиска во время игры, в которой часто находятся аматоры, и эти свойства теперь мне стали больше ясны. Я перестал вдохновляться этими вещами, мне захотелось какой-то сложности. А сложность часто связана с поступательной работой (чем это может быть в контексте импровизационной музыки — отдельный вопрос; это больше работа над собой, чем над материалом и технологиями, как в композиторстве), и работой также довольно кропотливой.

Ну и сама структура лаборатории не подразумевает полную ответственность участников, потому что в моих лабораториях участие было свободным, и в любой момент участник мог прийти, в любой – отсоединиться. Именно это стало потом камнем преткновения. Я понял, что если нет постоянного и поступательного развития каждого участника, то это теряет смысл. Теперь, когда я организую практикумы или курсы, я стараюсь делать их очень компактными, точно распределяю время; мне важно понимать, хотя бы приблизительно, кто придет и какова мотивация этих людей. У каждого должен быть горячий интерес к тому, что происходит, и это важно, чтобы что-то получилось.

— С чего начать импровизационную практику? Что можно почитать или посмотреть по этой теме?

Дело в том, что я не преподаватель импровизации, я практик, и практикую ее только в тех направлениях, которые связаны с некой композиторской идеей.

Это очень важная часть композиторского процесса – иметь возможность выходить в земли импровизации и точно в них ориентироваться, знать, что там происходит.

К своим практикумам я сам сочиняю задачи или партитуры. Практика связана с конкретной группой людей и конкретными задачами. В целом, я не люблю брать чужие вещи, делаю это редко. Из того, что мне близко, я бы указал на deep listening Полины Оливейрос, потому что сам по себе подход предельного вслушивания и вытаскивания звуковых подробностей или вообще подробностей – это то, что я делаю постоянно.

С другой стороны, я не сторонник объяснений того, как нужно импровизировать. Иногда я это делаю на своих уроках по композиции: прихожу на эту землю и немножко раскрываю, как это работает. А в целом, импровизация – практическая деятельность. Момент передачи этого искусства очень тонкий, это было бы сложно охватить некой методикой. Если мы берем ситуацию некого начала импровизационно деятельности, самый адекватный способ учиться импровизации – это, во-первых, искать и создавать свой инструментарий, который бы тебя развивал (это очень тонкий момент, как поиск своего партнера), во-вторых, искать музыкантов, с которыми тебе было интересно сыграть, и, возможно, играть периодически с постоянным составом, наблюдая происходящие изменения раз от разу. На мой взгляд, так происходит развитие импровизатора.

— Свободная импровизация – процесс, очень интересный для участников, особенно если они играют в одном составе продолжительное время. Но складывается впечатление, что этот тип музыки не так увлекателен для слушателей, потому что они не знают всех нюансов взаимодействия между музыкантами. Какова роль слушателя в такой музыке? Правильно ли я понимаю, что структура «музыканты/слушатели» остается здесь неизменной? Может ли публика присоединиться к процессу?

Меня всегда веселит вопрос: «Может ли слушатель прийти и начать импровизировать?». Зайду издалека. Сама концертная ситуация, мне кажется, привела к тому, что слушатель – как большой балованный ребенок: он приходит в зал, у него очень комфортная точка восприятия, и что бы он ни воспринимал – будь то новая для него музыка, или классическая музыка, – он всегда находится в позиции оценивающего. Импровизация предлагает ему другую ситуацию: собрался, предположим, круг хороших музыкантов, которые действительно умеют это делать, и дальше они выходят на сцену, но они не защищены музыкальным текстом. У них нет партитуры, которую они пройдут, ведь партитура гарантирует результат, который точно случится. По дороге могут случиться казусы и с исполнителем композиторской музыки, он тоже не полностью защищен, но защищен гораздо сильнее, чем импровизатор.

В ситуации импровизации музыка в текущем моменте может получиться, а может и не получиться. И это совершенно другая ситуация восприятия, в которой слушатель, если он выйдет из позиции оценивающего, станет соучастником всего происходящего. Самые сильные потрясения от импровизации связаны с моментом «здесь и сейчас», когда ты понимаешь, что это не партитура, никто с тобой не разговаривает с точки зрения структуры, никто ничего не прописывал.

Возможно, самый сильный месседж импровизации в этой концертной ситуации – изменение ролей, и для слушателя это сильное преобразование. В том, чтобы слушатель присоединялся к игре, интерактивно вовлекаясь в происходящее, нет необходимости, потому что его роль уже сильно изменена и этот момент уже очень много от него требует. Импровизация – это не о том, что каждый может присоединиться и выразить себя, это чуть ли вообще не о самовыражении.

Я понимаю, что есть и другое. Представим себе ситуацию вечеринки: собрались молодые люди, спокойная музыка, то-сё, и в какой-то момент кто-то начинает играть. Люди, уже вышедшие на определенный уровень коммуникации, принимая друг друга, тоже начинают присоединяться. Это же очень уместный момент, здесь играет роль другое бытование музыки. Я смею предположить, что концертный зал для импровизации связан с большим стрессом: импровизация выдернута из ситуации свободной коммуникации и вдруг поставлена на сцену, где по щелчку должен получиться какой-то результат. Это стресс, и предполагается, что импровизатор должен с ним справиться. Я думаю, что присоединение слушателя в этом контексте оказывается невозможным, потому что это особая ситуация.

— Получается, что слушателю нужна какая-то инструкция перед тем, как он попадает на импровизацию, чтобы понять, как действовать в этих условиях? Нужно ли ему что-то объяснять или он разберется сам?

Вообще, может разобраться сам. Это вещь несложная. Надо понять, что все происходит вживую, здесь нет заготовленного текста или даже если есть, он очень сильно изменяется в процессе, так как мы имеем дело с живым моментом. Я думаю, что легко погружаться и слушать импровизацию, когда ты понимаешь, что в каждый момент времени, проведенного с импровизатором, ты влияешь на происходящее. По-моему, идея офигенная: твое присутствие влияет на весь процесс. Это надо почувствовать, но это наверное нелегко сделать с первого раза.

Самое худшее, что может произойти, когда выходит конферансье и перед импровизацией объясняет, что это за явление и что тебе надо почувствовать. Это плохо и в обычной музыке. Все мои сильные впечатления с юности связаны не с подготовкой, а с окунанием в холодную воду. Остальное для меня – заигрывания с публикой. К хорошему это не приводит и рождает стиль оценочности.

— Значит, в этой ситуации важно доверие к музыкантам? Например, как у Аристотеля важным параметром убедительности речи является доверие к оратору.

А с чего бы этому доверию быть утраченным? Выходит к публике музыкант, и нет никакого долженствования, есть просто ситуация. Если есть первоначальное доверие, намного легче получить результат сопричастности. Я думаю, это базовая вещь для всех видов искусств, в музеях и на выставках та же самая проблема – оценки. Человек приходит и пристально оценивает, это очень провоцирующий и неприятный механизм, который сильно мешает получить эстетическое или эмоциональное впечатление от происходящего.

— Вы занимались дирижированием. Есть ли у вас желание продолжать работать с ансамблем в качестве дирижера?

Это было стихийно, на тот момент было не так много дирижеров, которые занимались современной музыкой. Я как-то пытался совмещать: и писал музыку, и дирижировал. У меня получалось очень удачно дирижировать своей музыкой в силу того, что пока я ее писал, я ее всю прожил и обладал какими-то уже особыми знаниями о ней.

Я работал со Студией новой музыки, это было связано с Курсами Новой музыки в Дармшадте в 2010 году, когда туда привезли большую программу сочинений русских композиторов. Я дирижировал «Чевенгура» Владимира Тарнопольского – это очень сложная партитура, пришлось позаниматься в тот момент. Дирижированием надо много заниматься.

Если честно, мне не близка сама суть этой профессии. Дирижер должен постоянно очаровывать музыкантов, чтобы они следовали за его мыслью, потому что он селектор – выбирает какую-то конкретную идею и всех заражает тем, что происходит. И вот этот момент очарования я не выношу, надо постоянно работать вовне. Именно поэтому мне интересны импровизационные ансамбли: там можно выбрать, с кем сыграть, а с кем не играть. Второй момент связан с муштрой, мне это тоже не близко, потому что я человек довольно интенсивный, и если я постиг идею умом или эмоционально, мне уже неинтересно слишком долго на ней задерживаться, как бы ее втаптывать и добиваться результата. В композиции тоже есть аналог такого «втаптывания», но там совершенно другое распределение времени работы, скорее, медленно-интенсивные ментальные игры. Так что, довольно скоро я закончил заниматься дирижированием, это не особо откликающаяся во мне деятельность.

— В ваших сочинениях важную роль играют движения и перемещения. Важно ли вам взаимодействовать с хореографами и танцовщиками? Чем отличается их понимание жестов и движений?

Дело в том, что передвижения в моих партитурах связаны не с фактором того, что мне хочется посмотреть на движения исполнителя. Я бы это назвал «звук с ногами». У меня есть какая-то чувствительность к пространственному компоненту звука, например, звук из-за спины или призрачный звук, доносящийся откуда-то очень издалека, – для меня это вполне развитое семантическое поле. Звуку нужны ноги. Визуальная сторона движения оказывается неважной, мне, наоборот, нужно, чтобы музыканты передвигались максимально точно и скрыто, чтобы звук оставался в пространстве единственной активной силой. Ещё мне очень нравится выражение «театр звука», когда звук сам становится актером или героем, и нет человека. Человек, естественно, есть – это музыкант, носитель, но при этом он не выражает себя через это, только звук выражает свои параметры в пространстве, и этим все говорится.

С хореографами эта вещь работает гораздо сложнее. Я очень скоро обнаружил, что пространство соединения движения и звука очень сложное, потому что движение – мир, который точно обустроен. Исполнитель, который работает с движением, сильно занят телесными ощущениями и слабо может быть занят звуком. Это был бы какой-то парадокс, если бы человек соединял в себе и то, и другое, сложная точка удержания. Я подозреваю, что так работает наша физиология в принципе, ведь звук в пространстве это более абстрактная вещь, а тело – материальная и конкретная. Здесь я говорю очень в общем понятно, что есть практики, смещающие эти точки. И вот эта точка удержания – что-то вообще почти несуществующее и очень сложное. В один момент, осознав это, мне стало интересно пойти в эту сторону. Максимально, что нам в этом направлении удалось, – это работа Диксония, которую мы сделали с хореографами Албертcом Альбертсом и Сашей Конниковой и с солистами N’Caged. Одни очень точны в изучении движения и тела, а другие – в изучении голоса.

Я обнаружил, что если дать задание выразить движенчески какой-то звук, то это будет миллиметровое движение, практически незаметное, то есть никакой визуальной или театральной составляющей у такого опыта быть не может, так как это внутренне выраженная вещь. Этот момент очень интересен и сложен, поэтому мое взаимоотношение с хореографией оно, скорее, исследовательское и наблюдательное.

— Расскажите о сочинении, которое будет исполняться на фестивале reMusik.org

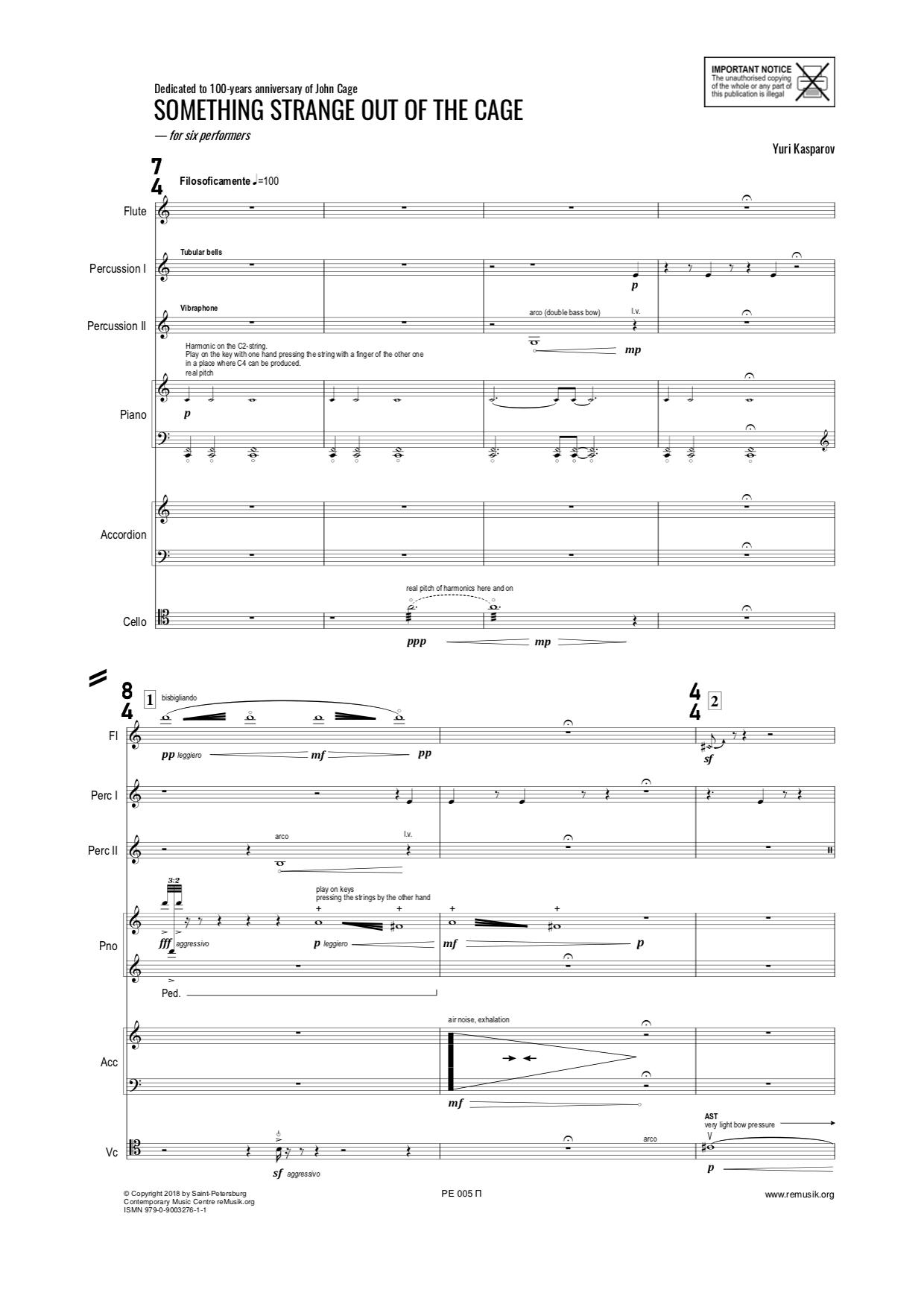

Пьеса называется «Веселящий газ», она для полного состава ансамбля recherche. В последнее время я много работал с голосом, это связано с сотрудничеством с N’Caged, и вообще очень многое для себя открыл, например, моменты, связанные со звукоизвлечением и так далее. Моя работа с голосом на время затмила работу с инструментами, признаться честно, я с трудом думал, как вернуться к ансамблю. Я могу понять, как писать для соло-инструмента, и понимаю, с чем работаю – с индивидуальностью исполнителя. Но ансамбль, и если там, не дай бог, есть дирижер, это вообще непонятная структура. Пьеса стала для меня возвращением к инструментальному ансамблю через очень странную дверку: через ощущение инструментов как странных голосов. Например, человеческое тело-гобой. Человек-гобой, и он поет. Эти мысли меня мотивировали. В моей вещи есть много провокаций в инструментальных партиях.

Второй момент связан с моими импровизационными практиками. Мне стало интересно распылить между музыкантами что-то, что будет за пределами текста, то, что содержится в импровизации. Вся импровизация – это веселящий газ: по какому-то странному поводу люди начинают между собой коммуницировать на странном языке и, вроде бы, у них есть связь, а пощупать ее очень сложно. Я в этой партитуре распылил облако, которое идет параллельно выписанному материалу, а выписан он через эти псевдовокальные вещи. Буду ждать момента встречи с музыкантами, потому что это следующая и очень интересная стадия опыта.