Алексей Любимов:

«Для занятий новой музыкой нужно

интеллектуальное воспитание»

Алексей Любимов:

«Для занятий новой музыкой нужно интеллектуальное воспитание»

текст:

Дина Якушевич

Журнал reMusik.org

Пианист, профессор Московской консерватории и, без преувеличения, подвижник современной академической музыки – об интерпретациях репертуара XX века, отставании исполнителей от актуальной музыки и о возможных подходах к изучению нового материала.

— Алексей Борисович, как вы считаете, возможно ли в консерватории создать некий общедоступный курс, где можно было бы научить студентов исполнять современную музыку?

Думаю, да. ФИСИИ (факультет исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории – прим. ред.) в этом смысле далеко не главный инструмент в этом, к тому же, на факультете нет какого-то специального акцента на современной музыке. Перспективы здесь появляются только во время индивидуальных занятий с теми студентами, которые имеют устойчивый интерес к новой музыке. А уже консерваторская образовательная программа по исполнительству современной музыки продолжается аспирантским курсом Центром современной музыки Московской консерватории, который был организован за несколько лет до основания ФИСИИ.

— Студентам обычно очень сложно пробить непонимание своих педагогов. Что им делать в этом случае?

Это правда. Музыка, возникшая в процессе усложнения музыкального языка, по-прежнему остаётся на периферии академического преподавания: педагоги с ней просто не сталкиваются, а ведь эта музыка требует огромных интеллектуальных познаний. На втором курсе консерватории я сыграл своему педагогу Генриху Нейгаузу «Вариации» Веберна – после чего он сразу попросил меня сыграть ещё раз, так как признался, что ничего не понял. Я занимался эти периодом сам. И здесь примером для меня была Мария Юдина, которая исполняла подобные произведения. Но дело даже не в конкретном педагоге: постепенно, своими собственными шагами, благодаря постоянному чтению и слушанию я пришел к неким результатам, как и другие мои коллеги.

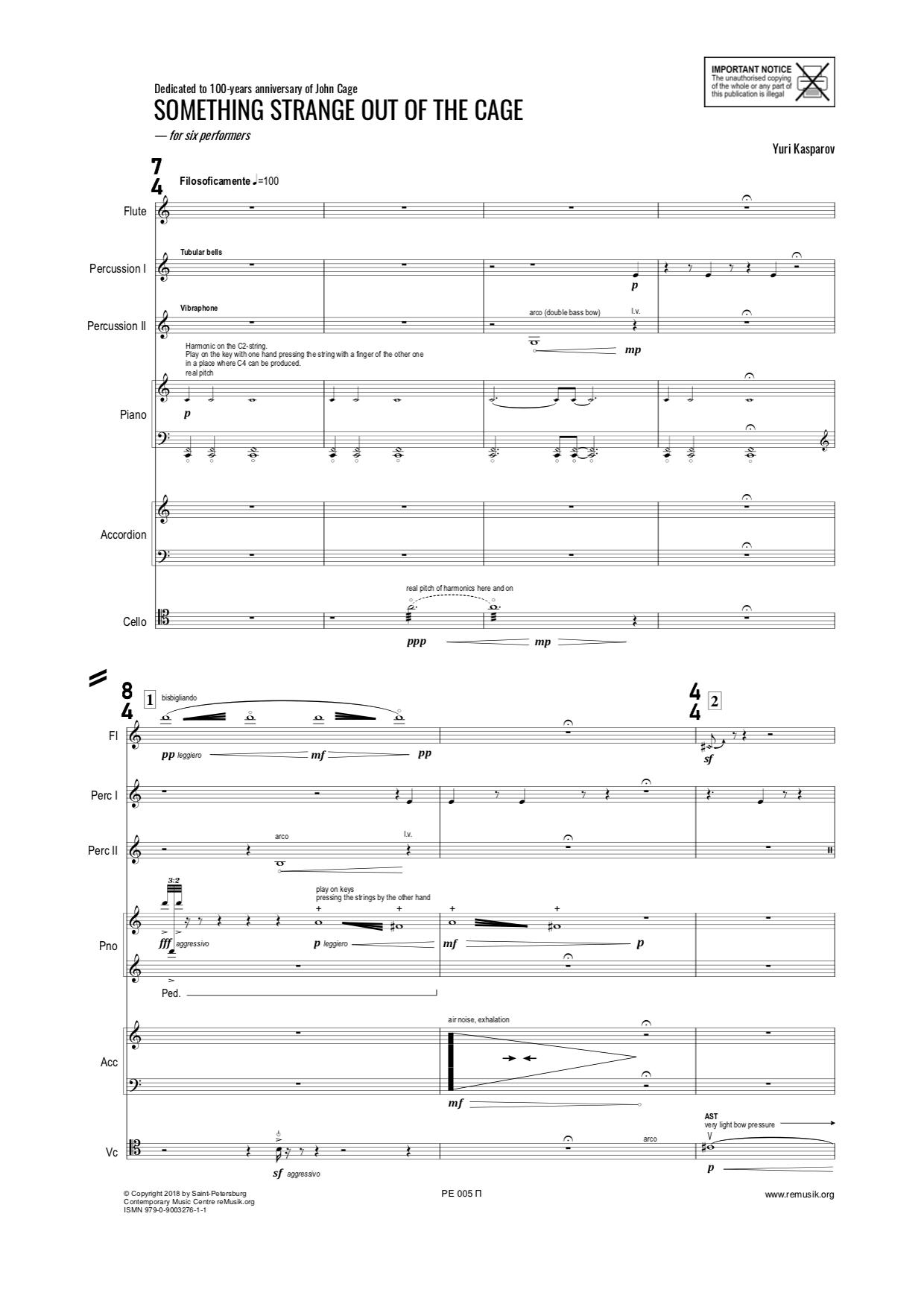

Для занятий новой музыкой нужно серьёзное интеллектуальное воспитание. Средний педагог консерватории или колледжа просто не может сориентировать ученика или студента в той панораме знаний, в которую он сам не вовлечён никаким образом. Систематическое изучение музыки XX-XXI веков – самое необходимое дело: здесь работает не столько исполнительский аспект, сколько аналитический, особенно когда вы сталкиваетесь с современной партитурой – будь то Кейдж, Губайдулина или минималисты. Этой музыке, к сожалению, нельзя научить исходя из только лишь инструментального исполнительства. Её можно изучить только в совокупности знания элементов музыки, её композиции, смыслов, внутреннего устройства и предназначения для конкретного инструмента. Конструктивная и содержательная стороны должны воспитываться самостоятельно. А курсы современной музыки ведутся для студентов не так давно, и их читают как современные композиторы, так и исполнители.

— А существуют ли системы мастер-классов для исполнителей, которые с новой музыкой никогда не сталкивались – подготовка с нуля, где знакомят с азами современной нотации и стилями? Ведь всё это нельзя почерпнуть только из теоретических дисциплин.

Конечно, есть курсы, мастер-классы, и даже специальные фестивали, где целые разделы посвящены именно исполнительству. Много лет проводился фестиваль в Авиньоне – каждый год он был посвящён определённому композитору: я принимал участие в фестивале, посвящённом Губайдулиной, но в другие годы их героями были спектралисты. Что касается курсов, то сейчас почти в каждой европейской консерватории есть специальное отделение новой музыки – например, в Париже. Я уже не говорю о таких специальных организациях, как IRCAM, организованный Булезом: там занимаются исследованиями, экспериментами, постоянно проводятся семинары и публичные лекции, имеются все необходимые инструменты для преподавания идеологии и практики, и есть даже специальная студия электронной музыки. Связан IRCAM больше с направлением, взятым Булезом. В Московской консерватории проводятся лекции по современной нотации, где даётся некий краткий экскурс. Когда в аспирантуру «Студии новой музыки» поступают люди с ФИСИИ, они интересуются новой музыкой и уже многое умеют, но иногда происходят и курьёзные ситуации – некоторым, например, приходится объяснять, как искать мультифоники или как препарировать рояль. Студенты, которые поступают на этот курс, консультируются у тех музыкантов, которые постоянно работают в ансамбле – имеют постоянный доступ к живым исполнениям. Аспирантура же выпускает уже профессионалов, которые могут дальше нести эту информацию.

— Было бы здорово, если бы эти ветви расходились по городам.

Локально и точечно это уже происходит: например, Михаил Дубов и МАСМ занимаются не только просветительской деятельностью, у них есть целый цикл мастер-классов в Перми. Такие выездные программы в училищах разных городов ведутся довольно регулярно. Некоторые наши студенты сейчас всё чаще сами проявляют инициативу и сами организуют программы, куда приносят новые сочинения (их не всегда знают даже педагоги), и где в равностороннем порядке они разучиваются, разъясняются.

— Если образование должно быть в большей степени интеллектуальным, а современная музыка занимает новые позиции, не станет ли когда-нибудь консерваторское образование более закрытым? В условиях развития новых стилей гораздо правильнее было бы принимать на первый курс человека, который, как минимум, не будет пугаться партитуры XX века. Неужели и дальше будет прослеживаться чёткое деление на «академистов» и «новаторов»?

Скорее всего. Отставание исполнителей от актуальной музыки – особенно пианистов – ужасно, но, увы, оно происходило и происходит, приводя к отмежеванию исполнителей новой музыки от академического исполнительства и их пребывания на одном и том же замученном репертуаре. Конечно, на экзаменах мы такую инициативу только приветствуем, и были случаи, когда люди приходили достаточно подготовленными в вопросах современной музыки. Но это единичные примеры. Общий поток состоит из абитуриентов, которые на экзаменах впервые знакомятся с тем, что их ожидает на курсе. Хотя сейчас из Петербурга, Перми, Екатеринбурга появляются молодые люди, которые уже достаточно образованы. На момент вступительных экзаменов их возможности, быть может, ещё не велики, но по результатам коллоквиума уже, как правило, видно, сможет ли студент воспринимать адекватно все новации и сможет ли сам их исполнять. Но углублённо тестировать поступающих абитуриентов никто и никогда не будет: если мы станем отбирать студентов по такому принципу, к нам поступит один человек из пятидесяти, увы.

В этом смысле толчок должно дать среднее звено. Оно же сделать этого не может – педагоги-исполнители наглухо увязли в старой системе, они не хотят раскрыть ни глаз, ни ушей, чтобы повернуться к каким-то более прогрессивным вещам. К тому же, новая музыка сейчас настолько разветвлена… Возвращаясь к тому же Веберну: это же необходимая к изучению музыкальная веха. С другой стороны, современная музыка сейчас обходится и без Веберна и без Шёнберга, и даже без Булеза: я имею в виду электронную музыку, которая вся целиком создаётся на компьютере без использования нотной записи. Пропасти между стилями существуют даже в рамках XXI века – одно не нужно другому, а другое не нужно третьему. Происходит много размежеваний. Я прошёл эту музыку в её историческом развитии и могу видеть, что с чем связано, а вот молодые профессионалы часто не знают, как появился их стиль и кем были их предшественники. Быть может, в практическом смысле это не очень нужно, но в интеллектуальном – необходимо. Человек может усвоить определённые технические приёмы, но не знать, чем они наполняются – а ведь у каждого технического средства есть определённая сформированная концепция. И если композитор сочиняет в конкретном стиле, то он обязан мыслить в рамках процесса, имевшего длительное развитие.

— То есть, сейчас в композиции происходят радикально другие процессы?

Да, композиторам сейчас даются совершенно невиданные ресурсы, и в рамках этих ресурсов они делают чрезвычайно интересные вещи. Но насколько в содержательности этой музыки могут проявиться второй и третий планы – я не знаю. В музыку не вовлечёшь содержание против его воли, пришить его туда не получится. Если бы композиторы –неоклассики, скажем, были глубже погружены в историю развития стилей, у них бы выстроился более сложный диалог с тем, что происходило вчера. Композиторы, уходящие из зоны постмодерна в партикулярную зону, лишены какой-то исторической подушки, которая могла бы напитать эту губку большим объёмом и значимостью.

— А нет ли у вас ощущения, что музыка молодых композиторов выходит в область абстракции – по сравнению, например, с Уствольской?

Конечно, музыка Уствольской, содержательно принадлежащая XX веку – это музыка концепций, как идейных, так и психологических. Такие сочинения есть и сегодня, наряду с абстрактными. Композиторы, использующие средства традиционного звукоизвлечения, требуют глубокого погружения в свой мир, мир больших идей и содержания. Дальнейшее зависит уже от исполнителя и того, как он все это поймёт.

— К вопросу о музыке Уствольской и других композиторах, которые уже прочно заключены в исторический контекст. Есть ли какой-то наработанный пул интерпретаций этих произведений? Интерпретационные возможности сегодня растут, ведь эта музыка исполняется гораздо чаще в сравнении с прошлым. Или одна и та же интерпретация кочует от одного исполнителя к другому?

Композиторы формата Уствольской обычно предписывают жёсткие указания, которые лишают исполнителя возможности расшатывать их до бесконечности – если, конечно, он не уходит в самоволку. Исполнитель должен видеть свою интерпретацию в рамках этих указаний. Те же «Вариации» Веберна: я помню запись Гульда – очень структурное, сухое, быстрое исполнение. А Юдина трактует «Вариации», не так четко следуя авторским указаниям – она иначе сжимает и разжимает время, увеличивает паузы, трансформирует динамику: это сильное исполнение, но несколько выходящее за рамки предписаний. Я лично в рамках этих предписаний нашёл возможности осуществить исполнение не только в структурном, но и в постромантическом ключе – поскольку Веберн всё же вырос из позднего романтизма, и черты его можно здесь отыскать. Сочинение приобретает тогда другой контекст, иную коннотацию. То же самое можно найти и в произведениях Уствольской. Исполнения 1950-60-х годов и записи, которые делались в начале 2000-х (и которыми сама она была очень довольна), представляют между собой разительный контраст. Между ними есть большая разница в плане понимания интонационных возможностей и нового их наполнения. Когда музыка воспринимается как нечто новое, то исполнителю нужно осуществить указания автора как можно точнее. Затем, по мере её изучения, она обрастает чужими интерпретациям и становится «своей» – и вот тогда вокруг нееё наращиваются новые слои понимания, которые дают более смелое отношение к тому, что и как написал автор. Ведь любой текст, даже тексты Булеза и Штокхаузена, вполне могут поддаться интерпретационным шатаниям – в рамках их языка, конечно.

— То есть, изначально заданная исполнительская интерпретация не деформируется с течением времени?

Нет, но это тонкая материя. Я знаю исполнение Шестой сонаты Уствольской, где есть точно структурированная фактура из кластеров, которые определены звуковысотно. Эти кластеры передвигаются по мелодическим линиям: то есть, вертикально – это всё ещё кластер, а горизонтально – уже мелодия. Исполнитель же огромные части этой сонаты играет на одной педали, превращает точный расчет в сонористическое пятно, и это, на мой взгляд, абсолютно противоречит замыслу автора. Или, например, можно играть Лигети, не обращая внимания на его полиритмику, полифонические слои и остальные указания, которые необходимо выполнить, чтобы вещи состоялись в содержательном аспекте. Но зачем?

— Расскажите, пожалуйста, что конкретно от вас требует большего напряжения в исполнительстве, например, в структурировании метроритма? Как вы подходите к изучению нового материала? Многие пианисты при разборе много времени проводят с нотами, просчитывая текст математически.

Здесь у каждого какой-то свой путь. Но конкретно у меня, по всей видимости, есть врождённое чувство ритма, и я себя хорошо подготовил для ощущения стабильности метроритма в железных рамках. Здесь, конечно, очень помогала работа с метрономами. Метроритм – это важнейший компонент игры, а второй важнейший – нахождение адекватного прикосновения к роялю, нужной атаки, которая будет соответствовать данной музыке. Я говорю не столько об ударном туше (Барток, Хиндемит), сколько о точности и «точечности» каждой звуковой единицы – для того, чтобы выбранный звук в процессе выучивания нигде не менял верных параметров. В процесс выучивания обычно втягиваются все физические данные. Я стараюсь не просто учить нотный текст, но и проживать его. Вообще, для меня в музыке середины XX века и в более поздней важна, прежде всего, связь между звуковыми точками. Эти точки – не абстракции, а своего рода интервалы, интонационно проговоренные связи между тонами. Фактически, я пытаюсь за отдельными звуками спроецировать прообраз той музыки, которая в момент создания маячила перед композитором – и только затем была перекодирована им на бумаге. Нужно вернуться в этот праисточник.

— Создать для себя некую протомузыку?

Да. Это очень важно для того, чтобы музыка не просто формально выполнялась, а несла за собой содержание. Нотный текст – это только внешняя сторона, а чтобы слушать и слышать, необходимо именно звуковой аспект.

— С точки зрения звукового аспекта какая музыка сейчас приносит вам наибольшее удовольствие при исполнении?

Вообще, последние два десятилетия я играл очень разную музыку – много сочинений репетитивных, много минимализма, где стабильность и степень погружения в материал очень важны. Ещё в свое время меня поразили сонористические произведения – например, Элвин Карран (Alvin Curran), музыка которого не только структурно ясна, но и связана с акустикой. Исполнитель создаёт при помощи педали некое акустическое поле, которое действует, усиливая структурную его сторону. Это очень похоже на собственное исполнение своих произведений Мартыновым.

— Как в его «Стене-сообщении»?

Да, и в «Танцах на берегу». На одной педали происходит накапливание минималистического музыкального материала, и затем из него происходит резкий скачок в другую сферу восприятия. Я играл американскую музыку такого типа, и здесь открывается очень много интересных возможностей, возникающих на стыке структурности и акустического результата – звукового поля.

— 20-30 лет назад исполнители новой музыки порой недостаточно точно выполняли композиторские указания (дескать, всё равно эту музыку никто не знает). Растёт ли сегодня уровень квалификации?

Безусловно, сейчас растёт и уровень понимания, растут и исполнительские возможности.

— То есть, сейчас того же Лигети играют на качественно новом уровне?

Ну, Лигети – это классический пример, его играют уже и наизусть, и быстро учат – эта музыка для европейских исполнителей не представляет никаких трудностей. Всё-таки происходит постепенное увеличение возможностей – пианисты сейчас могут и умеют гораздо больше.

— А у нас в стране как обстоят дела с общим исполнительским уровнем?

Можно назвать только отдельные фамилии. Уровень студентов ФИСИИ, которые имеют дело с новой музыкой с самого начала обучения, тоже весьма неоднородный. 20-30 процентов от общего числа – люди продвинутые, которые могут и понять, и сыграть практически любое сложное произведение. На фортепианных и оркестровых кафедрах всё также господствует традиционный репертуар, и это связано, прежде всего, с конкурсными программами. Но и в конкурсах сейчас появляются требования, связанные с музыкой XX века – правда, скорее относящиеся к его классике: экспериментальная музыка, как правило, в конкурсный репертуар пока не входит.

— Насколько я знаю, большинство конкурсов ограничиваются произведениями, написанными специально для них.

Сейчас во многих конкурсах появляются рубрики, связанные с теми же этюдами Лигети или c музыкой, написанной после 1960-го года. Есть конкурсы, где соединены классика и актуальная музыка – например, в Граце, он называется «Шуберт и музыка XX века», и в современной рубрике бывают и Штокхаузен, и более поздние имена. Только что прошёл конкурс в Орлеане: там были позиции радикального исполнительского плана. Но и даже в самых традиционных конкурсах это внедрение происходит. В Брюгге, на конкурсе Musica Antiqua последние пятнадцать лет заказываются сочинения, например, представляющие собой алеаторическую многовариантность паттернов, которые можно сочетать и преобразовывать. Отчасти это напоминает Штокхаузена, его Клавирштюк №11, где исполнитель должен составить сочинение как конструктор. Эта задача требует весомого исполнительского соучастия. На другом конкурсе было предложено сочинение с театральными элементами – игрой на корпусе, на струнах, с элементами хэппенинга и перформанса. Участники с этим справлялись – и с большим удовольствием. Внедрение такого заказа в традиционный конкурс выявляет их потенции и пробуждает интерес: пианисты начинают искать в этом направлении, пополнять репертуар. Это не редкая история.

— Какая прекрасная тенденция.

Да, хотя для больших конкурсов вроде Queen Elisabeth Music Competition в Брюсселе всё еще характерен традиционный заказ.

— И на конкурсе Чайковского вряд ли можно ожидать подобного.

Это зависит от комитета конкурса, от того, достаточно ли он умён. Дело в том, что в этом случае для композиторов тоже проходит конкурс сочинений, куда предлагаются и традиционные вещи. Что выберет комиссия – то и будет звучать.

— А какие имена пианистов вы можете выделить у нас – из тех, кто формирует свой репертуар не только из музыки Рахманинова и Шопена?

Может быть, они не настолько раскручены – с современной музыкой это не очень возможно – но я могу назвать имя Юрия Фаворина; очень порадовал меня с концертом Лигети Андрей Гугнин (на фестивале «Другое пространство» 2020 года – прим. ред.) – это музыканты, далеко не специализирующиеся на музыке постклассического авангарда. Из специалистов же я бы назвал Владимира Иванова-Ракиевского, многопрофильного музыканта, который берётся исполнять и живую электронику, и алеаторику, и перформанс; Елизавету Миллер – клавесинистку, которая сейчас много играет с оркестром OpensoundОrchestra. Из старшего поколения это Пётр Айду, Иван Соколов, разумеется, Михаил Дубов. Исполнителей достаточно много, надеюсь, не только в Москве. Я же в последние восемь-десять лет немного выпал из актуальных процессов, так как мои интересы переключились немного на другую сферу.

— На какую?

В основном, на исполнительство на исторических инструментах. Ещё я сейчас занимаюсь подготовкой двух книг – о Юдиной и о Волконском, много занимаюсь в архивах и стараюсь помогать издательским начинаниям; можно сказать, сейчас мои интересы больше лежат в научной плоскости.