Николай Хруст:

«Мне нравится быть старомодным»

Николай Хруст:

«Мне нравится быть старомодным»

Николай – композитор, саунд-дизайнер, соавтор звуковых инсталляций, куратор электроакустического направления Международной академии молодых композиторов в Чайковском. В беседе с автором журнала reMusik.org Маргаритой Поповой Николай Хруст делится в интервью о работе над мультимедийными выставками, педагогическом опыте и о том, что такое саунд-дизайн и что происходит с электронной музыкой в России сегодня.

— Николай, вы сочетаете в себе не только музыканта, композитора, но и исследователя: для вас, как я понимаю, очень важно понимать, с каким именно материалом приходится иметь дело в процессе сочинения музыки, каковы его свойства и каким образом они сказываются на технических возможностях, к примеру, музыкальных инструментов. Об этом вы говорите и в вашей диссертации. В связи с этим хочу спросить вас: как вы относитесь к искусству глубоких медиа Дмитрия Булатова? Созвучны ли вам его идеи или же вы придерживаетесь других взглядов на современное искусство?

Всё зависит от результата. У меня есть один из любимых неакадемических музыкантов – Маркус Попп из проекта Oval, и он в своем интервью употребляет такие термины, как input и output. Под этими словами он имеет в виду входящий музыкальный материал (input) и то, что из него получается (output). Главное, конечно, output. Но, думаю, что такие концепции, естественно, возможны, потому что композитору нужно выходить за пределы, условно говоря, нотной бумаги: композитор, который просто пишет ноты и партитуры – это какой-то музыкальный чиновник. Понятно, что нужно выходить куда-то еще.

— Как считаете, можно ли воплотить такую концепцию – работу на стыке искусства, физики и философии в музыкальной среде? Интересно было бы вам поработать в этом направлении?

Я и так работаю немного на стыке физики и по моей диссертации это видно – особенно учитывая, что мой научный консультант – Григорий Амосов, доктор физико-математических наук, без которого я вряд ли смог бы это написать. Но в целом да: мне интересно сотрудничать, допустим, с художниками, которые также взаимодействуют с наукой. Например, у меня есть совместная инсталляция с Дмитрием Каваргой – это замечательный художник, обладатель премии Кандинского; его работы выставляются по всей Европе. В его инсталляциях всегда присутствует какая-то science art-составляющая, и с этим мне тоже интересно было работать. Инсталляция называлась «Вхождение в тему».

Наука – это мощный инструмент не просто для достижения какого-то результата, а для познания мира. Искусство в какой-то степени тоже является познанием мира, так что вполне естественно, что научная составляющая в искусстве – это очень актуально.

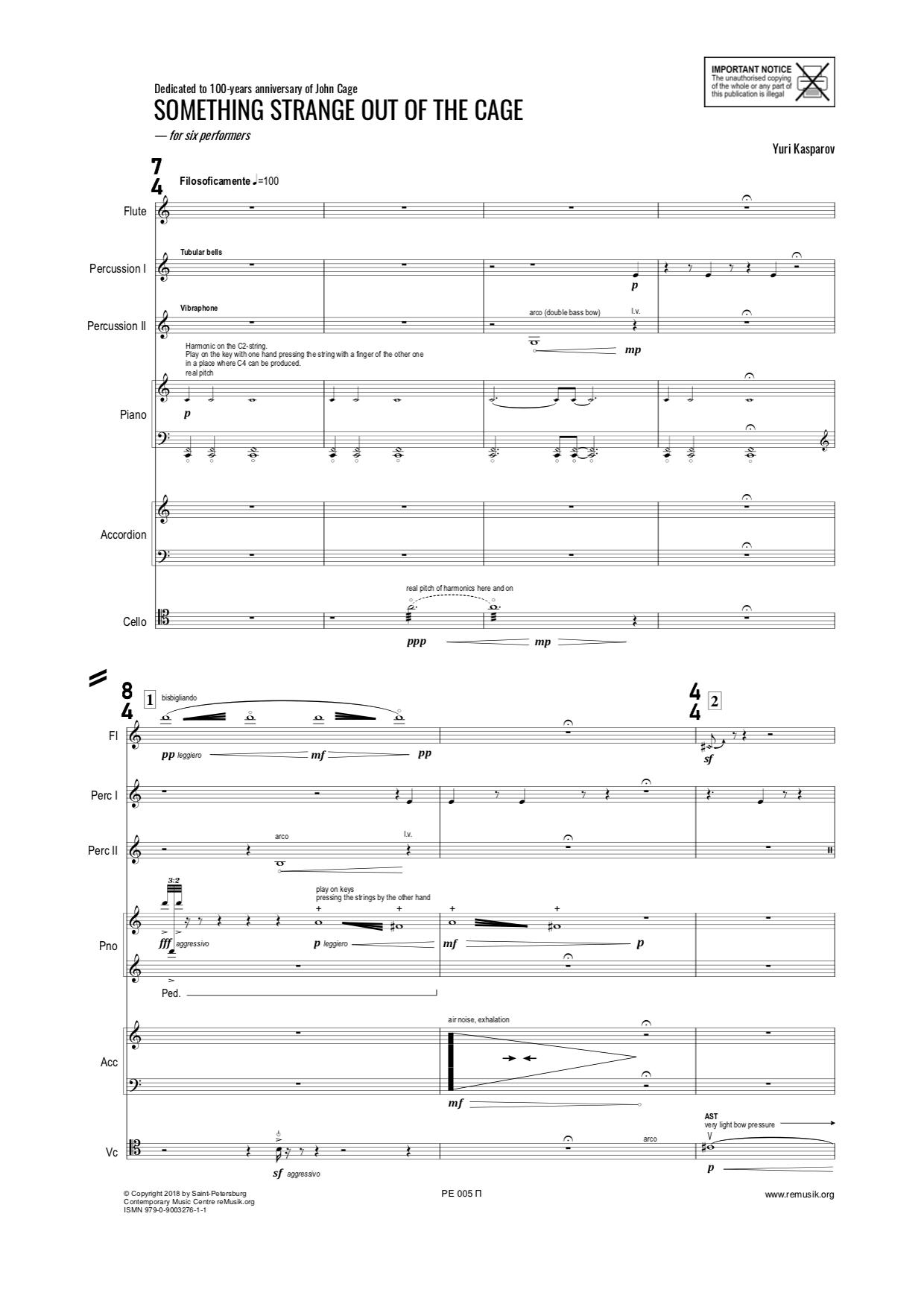

— Вы много внимания уделяете и современной нотации: таков и ваш проект Kh, систематизирующий знаки старой и новой нотации. Однако современный композитор все равно довольно часто прилагает к своему сочинению список условных обозначений, использующихся в его партитуре. Скажите, пожалуйста, возможно ли было бы неким образом систематизировать или даже унифицировать систему визуально-графической записи электронной музыки? К примеру, если вам нужно поручить исполнение вашего сочинения с live-электроникой другому коллективу в другом месте, что необходимо для сделать для того, чтобы соотнести исполнение инструменталистов с техникой?

Нотация электроники преследует две разные цели: изобразить то, что уже звучит, или дать инструкцию к каким-то действиям, чтобы материя начала звучать. То есть нотация электроники существует как бы до и после звука. Например, в «Контактах» Штокхаузена есть нотированная партия электроники, но это нотация уже после звука: она нужна только для того, чтобы музыканты, которые исполняют инструментальные партии, просто сориентировались. Нужна она и для исследователей, чтобы они примерно видели, что происходит в сочинении. Но это никакая не инструкция для синтезаторов или тех, кто ими управляет: звук уже появился, а это – его приблизительное описание.

Что касается live-электроники, которая исполняется вживую на сцене, то здесь нужны инструкции. Обычно в таких случаях к партитуре прилагается программа, которую создает композитор, например, патч в Max, и тому подобное. Это часть партитуры, без которой такое сочинение невозможно исполнить. В бумажной же партитуре помещаются пометки о том, что с таким патчем надо сделать. В современном композиторском творчестве присутствует некоторый «разврат», связанный с тем, что композитор не всегда, к сожалению, имеет возможность передать свою музыку другим исполнителям, которые находятся где-то далеко. Поэтому он не заботится о том, чтобы полностью все задокументировать. Но при первом же дистанционном исполнении композитор вынужден это делать. Конечно, очень дисциплинирует и издательство: оно не примет партитуры, которые не задокументированы до конца, поэтому приходится следовать правилам.

— Да, это разумно. Но иногда эти действия координируются принципом алеаторики. А были ли в вашей жизни такие случаи, когда исполнялось ваше произведение, и что-то пошло не совсем по плану; однако впоследствии вам больше понравился именно такой «внеплановый» вариант?

Происходило и то, и другое. Кстати, был довольно забавный случай, связанный с недавно написанной пьесой ISM для бас-кларнета и художественного клика, который слышат не только музыканты в наушниках, а все слушатели. Эта пьеса была специально написана для Олега Танцова и Академии молодых композиторов в Чайковском. И вот сейчас, кстати, Олег Игоревич в составе Московского ансамбля современной музыки исполняет эту пьесу в разных городах России. Мы вместе ездили на гастроли и снова поедем – на этот раз в Казань. Идея сочинения состоит в том, что звук кларнета попадает в микрофон, задерживается на 5 и 10 тактов и снова попадает в эфир. Эта пьеса очень хрупкая: нужно, чтобы задержанный звук из колонок не попадал снова в микрофон. И вот на первом исполнении в Москве получилось так, что перепутали микрофоны, и как раз именно задержанный звук попадал из колонки в микрофон. Поскольку он много раз проходил по тракту, попадал в зал и заново в звукоусилительную систему, то получился эффект как в пьесе Люсье I am sitting in a room, только очень замедленный. Под конец всё больше были слышны резонансные частоты зала, и я не знал, как избавиться от этой обратной связи – только потом мне стало ясно, что микрофоны, оказывается, были перепутаны. Но потом я подумал, что что-то есть в этих выплывающих под конец пьесы резонансах, и даже потом прописал резонансную версию с третьим микрофоном, который находится в зале и создает квази-электронную музыку.

— В какой программе вы работаете? Что она может позволить сделать, а что ей не под силу?

Основной мой рабочий инструмент – это Max/MSP. Преимущество его в том, что это не программа, а целая среда программирования, в которой можно собрать все, что угодно. В данном случае довольно сложно сказать, что может быть не под силу Max: даже если такие вещи есть, это скорее моя проблема, а не проблема программы. Нужно находить способы, чтобы задача была под силу. К сожалению, не всегда хватает времени для экспериментов: сейчас, например, я делаю большой проект в Max – целый набор синтезаторов с микрохроматической клавиатурой, а сами типы синтеза тоже довольно инновационные. Сейчас разрабатываю новый гранулярный синтезатор, плавно переходящий в waveshaping и своеобразный waveshape morphing. Когда будет готово, покажу широкой публике подробнее. Так,что в Max можно собрать почти все, что угодно, особенно учитывая большое количество библиотек (то есть сторонних подпрограмм для Max/MSP). Max сейчас хорошо развивается: например, раньше у него были чисто аппаратные ограничения, связанные с тем, что некоторое число отсчётов цифрового звука вычисляется пакетом, одновременно.

Из-за этого происходит задержка звука – в том числе внутри самого Max. Сейчас в нем есть подсреда, которая называется gen; она позволяет программировать звук без задержки и делать кольца обратной связи с задержкой в один сэмпл, не зависящей от размера пакета. Сейчас все развивается настолько быстро, что едва поспеваешь за всеми идеями. При этом в Max, возможно, есть некоторые концептуальные проблемы: например, на мой взгляд, работать с видео всё же лучше в другой среде (TouchDesigner), и тогда сложность заключается в том, как их скрестить между собой, если происходит взаимодействие звука с видео.

Ещё один мой частый инструмент — Abletone Live – тем более, что у них с Max есть crossgrade: инструменты, сделанные в Max, можно встраивать в Live, хотя иногда хотелось бы сделать наоборот. Но я думаю, что все эти проблемы будут так или иначе решены. Конечно, самые большие проблемы, наверное, в голове, а не в программах: если какая-то задача кажется нерешаемой, надо просто придумать, как ее решить.

— Вы также занимаетесь саунд-дизайном, а это вообще особая область творчества – особенно если нужно озвучить какой-нибудь арт-объект, пространство выставки или фильм. Чему нужно уделять внимание в первую очередь, приступая к работе такого плана? Из чего рождается ваш звук?

Тут сначала нужно сказать о терминологии, так как она еще не устоялась, и понятие саунд-дизайн охватывает совершенно разные области. Я для себя принял базовое определение: саунд-дизайн – это создание электронного звука, что бы под этим ни подразумевалось; конкретные же области могут очень сильно отличаться. Есть коммерческий саунд-дизайн, где некий звуковой ряд создает атмосферу и включает в себя джинглы, ролики, отыгрыши и т.д. – кстати, короткое время я этим занимался в одной коммерческой фирме, но потом быстро бросил. Есть саунд-дизайн для театра и кино, где тоже создается атмосфера, но все это не носит характер отдельного музыкального произведения. Можно сказать, что саунд-дизайн (или аудиодизайн, или computer music design) – это область, которая находит свое применение и в “высокой” музыке, когда вместе с композитором работает саунд-дизайнер – то есть человек, который понимает в программировании, музыкальных программах и помогает композитору реализовать его идеи.

Конечно, в инсталляции тоже есть саунд-дизайн, но для меня он смыкается с композицией, и тут вот какая область для меня интересна. Дело в том, что музыкальное произведение — это последовательность. Оно движется от начала к концу, от первого звука к последнему. Однако, в отличие от музыкального произведения арт-объект, инсталляция и скульптура не имеет времени начала и конца. Вы можете смотреть на неё сколь угодно долго, потом выйти, затем снова вернуться. В вашем созерцании скульптуры есть вариативность. И вот, на выставках кураторы всё чаще обращаются к идее мультимедиа. Они понимают, что сделать выставку — это не просто разложить на полке какие-то старые вещи, а создать атмосферу. Визуальное оформление, звук и все прочие средства должны работать на одну художественную идею.

Безусловно, кураторы осознают, что объекты и выставка в целом должны разговаривать с посетителем. Когда эта задача ложится на звук, то очень часто берутся плееры, в них заправляется какая-то фонограмма и закольцовывается. Приходит посетитель, видит интересную экспозицию и слышит, что она играет каким-то интересным звуком. Но как только звук начинает повторяться, это волшебство вариативности уходит: человек понимает, что это закольцованная фонограмма, она повторяется, и точно такие же звуки снова повторятся точно так же, и весь эффект многозначной коммуникации посетителя с арт-объектами схлопывается.

Это, конечно, чудовищно: мне кажется, что именно для таких форм, как арт-объект, инсталляция, скульптура или тематическая экспозиция, гораздо больше подходит случайностная алгоритмическая ситуация. Я стараюсь убедить кураторов в том, что обязательно нужен компьютер, на котором не просто проигрывается фонограмма, а который сам сочиняет музыку. Понятно, что можно придумать и другие способы взаимодействия зрителя с арт-объектом, но если это какой-то электронный звук, я предпочитаю, чтобы это была программа, которая не просто проигрывает какой-то звуковой ряд, но все время его генерирует, причем немного по-разному.

Таким образом, произведение не имеет начала и конца – в отличие от музыкального произведения – потому что скульптура на выставке не имеет начала и конца во времени. Формально можно считать, что время открытия выставки – это начало, а время закрытия – это конец, но это время в целом не имеет смысла для посетителя как художественное время, которое непрерывно в музыке. Поэтому пытаться навязывать такой музыкальный формат, где мы от начала до конца что-то проигрываем, – это абсолютно искусственное и страшное уплощение коммуникации. Я пытаюсь найти самосочиняющиеся формы; или же посетитель может себя по-разному повести, и тогда инсталляция как-то отреагирует на него – причем максимально гибко, а не ограниченным числом вариантов, как в детской игрушке. Потом, здесь есть элемент звуковой гигиены: если посетитель может уйти в какой-то момент, то смотритель уйти не может. Если он находится в комнате 8 часов в день, а выставка длится, скажем, три месяца, то смотритель услышит трек 8 × 60 × 90 = 43200 раз. Ему потом год будет сниться эта фонограмма, и что совершенно ужасно. Кгда есть некое постоянное созидание, а не просто зафиксированное музыкальное произведение, это больше подходит к идее выставки.

— Мой следующий вопрос как раз касается инсталляций. Какие художники – русские и зарубежные – вас вдохновляют?

Во-первых, меня вдохновляют те художники, с которыми я работал: это Дима Каварга, Анна Колейчук и ее знаменитый отец Вячеслав Фомич Колейчук, непосредственно с которым я, к сожалению, так и не поработал. Однако с его благословения мне удалось работать с его произведениями. «Атом» – это как раз инсталляция Вячеслава Фомича 1967 года, воссозданная «Гаражом», а звуковую дорожку к ней написал Лев Термен. Но дорожка была утеряна, и потому мне выпала честь создать новый звуковой ряд. Опять же я, верный своим эстетическим принципам, сказал, что не буду делать закольцованный плеер: это будет программа, которая по определенным принципам будет генерировать музыку. Хотя я и сделал некие звуковые заготовки для этой программы, все равно она каждую секунду генерировала какой-то уникальный звуковой ряд на протяжении четырех месяцев в парке Горького, рядом с «Гаражом».

Вдохновляют и работы Вячеслава Фомича в том числе – не только «Атом», но и многие другие его творения. Мне кажется, что величину этого художника нам еще предстоит оценить: мы слышим его имя в нашем российском контексте не настолько часто, насколько он этого заслуживает. Его гениальные идеи, художественные, инженерные и как раз научные — такие, как самонапряжённые конструкции, автоколлажи, уникальная техника стереографики, музыкальные инструменты (они же скульптуры: овалоид, самонапряжённые колокола…) а также многие другие — ещё должны быть оценены.

Из наших художников меня также вдохновляет Франсиско Инфанте: его оригинальный жанр инсталляций, вписанных в пейзаж – своеобразный вид лэнд-арта, который потом превращается в фотографию, на мой взгляд, крайне интересен. Этот художник поразил меня еще с юности. Если говорить о современных зарубежных художниках, то лет 10 назад я видел инсталляцию гонконгского художника Яна Фудона, которая произвела на меня впечатление. Он снимал одну и ту же ночную площадь с некими условными событиями, которые на ней происходили, шестью разными камерами, которые меняли угол и дальность обзора. Там же были, видимо, микрофоны, которые записывали звук. В результате инсталляция представляет собой 6 экранов, за ними стоит 6 колонок, и мы можем посмотреть на одни и те же события с разных сторон – как такой стоокий Аргус, который смотрит на одно и то же, но видит это с разных ракурсов. Это очень интересно.

— Кого бы вы выделили из музыкантов?

Я, может быть, немного старомоден, но мне нравится быть старомодным. Меня вдохновляет Штокхаузен – в том числе и как человек, создававший инсталляции и перфомансы в рамках музыки; Ксенакис, Шельси. Из совсем современных композиторов – отчасти Хаас. Очень интересные работы у Энно Поппе. Когда я только познакомился с творчеством этого композитора, то относился к нему дистанцированно, а сейчас я понимаю, что это действительно замечательный и прекрасный музыкант.

— А как вы относитесь к творчеству японского композитора Рёдзи Икэды?

Я не очень сильно вовлечен в его творчество, но отношусь, конечно, положительно. Хотя меня больше вдохновляют такие представители неакадемической электроники, как уже упомянутый мною Маркус Попп: у него интересны и музыка, и идеи, которые он высказывает в своих интервью, “Отэкр”. Из более новых электронщиков – Марк Фелл. Рёдзи Икэда, конечно, тоже очень интересный.

— Электронная музыка имеет очень много типов и разновидностей. Если сравнить Россию и Европу, есть ли какие-то виды/типы электронной музыки, которые больше популярны у нас, а какие-то больше востребованы в Европе? Как вы полагаете, есть ли такая разница?

Мне кажется, что даже если эта разница есть, она не так велика. Когда 20 лет назад мы с коллегами приехали на знаменитые композиторские курсы в Дармштадте, мы прибыли на день раньше – до основного заезда, и в хостеле, где мы поселились, было достаточно пустынно. Мы спустились в столовую, и оттуда внезапно раздались звуки «Ты целуй меня везде, 18 мне уже». Оказывается, немецкие школьники-отличники со всего Гессена получили возможность приехать в детский лагерь, который организовали за две недели до нас. Меня очень поразило.

Как детский педагог, я бы сказал так: дети из более благополучных семей любят красивый звук, а дети из менее благополучных семей (или вообще не из семей) любят музыку с жизнеутверждающим текстом – для них это важно. А из Европы или из России… Чем дальше, тем больше мы вписываемся в общемировой контекст: общекультурный (например, в массовой культуре) или в сугубо профессиональный (то, что условно можно называть высоким искусством).

Мы составляем единое целое: Земля все-таки круглая, и все мы – дети Адама. Конечно, есть какие-то культурные особенности, связанные с традициями – в частности, с традициями ХХ века. Я, например, был приятно поражен, когда на выставке, одним сокуратором которой была Анна Колейчук (моя коллега-художница), а другим – Андрей Смирнов (художник звука, сотрудник консерваторского электроакустического центра, а в прошлом – Термен-центра), увидел панораму ультрасовременных и классических художников.

Мне понравилось, что самыми ранними объектами на этой выставке были материалы к перформансу Малевича «Победа над солнцем». Многие художники-кинетисты апеллируют к Хлебникову, к нашим футуристам. То есть у нас существует своя удивительная и очень мощная традиция авангардного искусства. Она иногда прерывалась из-за всяких политических событий, и прерывалась очень серьезно, что ударило по музыке, может, гораздо больше, чем по визуальному искусству. Тем не менее, мне приятно видеть, что все еще существует чисто российская традиция, и что мы сейчас на нее продолжаем опираться – это очень позитивно.

— Я знаю, что вы много делаете для популяризации электронной музыки: вы читаете различные курсы лекций. Расскажите, пожалуйста, что это за лекции и где они проходят? На кого они рассчитаны: на музыкантов, любителей, или вообще на широкую аудиторию?

Публичные лекции мне приходилось читать в разных местах и даже в разных странах. К ним можно отнести и мои недавние гастроли, во время которых я также был куратором Композиторских читок в Нижнем Новгороде – спасибо Союзу композиторов, что они делают такой интересный проект. Мы выступали с Московским ансамблем современной музыки, потом поехали в Ижевск, Пермь, Екатеринбург и скоро поедем в Казань. В Ижевске, Екатеринбурге и Казани я читал и буду читать лекции об интерактивных инсталляциях. Но публичные лекции я читаю не только про электронику, а про совершенно разную музыку.

Что касается систематических занятий, то сейчас они существуют как внутриконсерваторский курс, хотя есть запросы и от студентов не из консерватории. Может быть, мы дойдём до того, что сделаем курс для широкой публики. Однако сейчас это штатные консерваторские занятия – факультатив по электронной музыке, на который ходят разные студенты – не только композиторы, которым он в первую очередь адресован. К нему часто проявляют интерес и исполнители, некоторые из них очень талантливо сочиняют, и я предлагаю им стать композиторами.

— Что вы думаете о перспективах образования и просветительской деятельности в России в области электронной музыки?

Перспективы, конечно, есть: у нас пока еще не настолько сформирована инфраструктура образования в области электронной музыки, и особенно академической.

Широкой публике часто приходится объяснять, что такое электронная и электроакустическая музыка. Первый шаг, который нужно сделать – рассказать, что это не техно, это не ди-джеи, не клубы и не танцполы и уже потом можно начать говорить по существу. Есть некоторая недопредставленность в образовательной среде этого жанра; разумеется, есть и чисто технические проблемы. К примеру, на Западе есть такая форма, как резиденция композитора в электронном центре. Я сам был таким резидентом – в центре электронной музыки GRAME в Лионе и CIRM в Ницце. Это такой вид работы электроакустического центра, когда приглашается композитор для создания нового произведения организация: заказывает ему это произведение, и композитор работает в студии этого электронного центра. Центр приглашает саунд-дизайнера (из числа своих штатных сотрудников или со стороны), который помогает композитору, и в результате создается сочинение, которое там исполняется. Именно это и является результатом работы электронного центра электроакустической музыки. У нас, к сожалению, такой формы работы нет, несмотря на то, что в России существуют — пока немногочисленные — электроакустические центры (есть такой и в консерватории).

Выходит так, что в нашей стране в электроакустических центрах пишут музыку композиторы, которые каким-то образом аффилированы, с этими центрами, остальные трудятся своими силами. На наших занятиях мы большую долю внимания уделяем тому, чтобы научить студента создавать музыку своими силами: есть у тебя ноутбук, наушники – и слава богу. Есть программы, которые уже сейчас можно поставить себе и начать что-то делать. Понятное дело, что чем больше продвигаешься вперед и развиваешься, тем острее встает вопрос о том, чтобы купить за деньги какие-то программы или качественные колонки. Если этот разговор и возможен со студентами, то начинать во всяком случае нужно не с него, а с того, как дать возможность на ноутбуке за бесплатно что-то сделать. И я тоже такой композитор: человек, который просто затарился аппаратурой и сочиняет музыку. Это очень типичная для России ситуация. У нас, конечно, пока таких институций по работе с композиторами пока нет, но надеюсь, что появятся.

— Вы упомянули, что много лет посвятили и детской педагогике. Приходилось ли вам знакомить детей с современной (электронной) музыкой?

Да, приходилось.

— А с вашими собственными сочинениями?

Да. Вообще работа с детьми – довольно любопытная часть моей биографии. Мои родители работают с детьми: в частности, мой отчим – Константин Мулин – разрабатывал творческие программы для смен детских лагерей отдыха и получал за них всевозможные призы. В 1990-е он начал собирать вокруг себя команду, в которую входила и моя мама – педагог и психолог, и еще ряд наших единомышленников. Я тогда был маленьким, а когда подрос — тоже влился в эту команду. Кстати, надо сказать, что Константин знакомил детей если не с современной музыкой, то с современным искусством. В частности, у него была программа «Коллаж», в которой дети устраивали художественные акции: создавали коллажи, инсталляции из подручных материалов. Интересно, что именно эта работа в лагере стала для меня своеобразной если не звукорежиссерской, то звукооператорской школой.

Эти программы были очень насыщенными: каждые три дня был какой-то концерт, на котором сидел за пультом, а все время между этими мероприятиями я к ним готовился и готовил детей. Тогда же освоил микшерный пульт: это было довольно забавно, потому что у нас был еще советский пульт «Электроника ПМ-04-3» и я научился паять провода… Это было по-своему романтично. Интересно, что я тогда еще не был знаком с современной музыкой, а пришёл к ней позже. Но впоследствии, когда занятия с детьми продолжились, то с некоторыми из них – особыми энтузиастами – у нас оставались какие-то отношения, и иногда я даже пробовал приглашать их на свои концерты (хотя это было довольно редко), и каждый раз сердце мое сжималось. Я думал: как же объяснить, что это “такая сложная музыка”, что ее надо вот так воспринимать и т.д. Но с удивлением я обнаруживал, что в большинстве случаев никакого сложного и долгого объяснения не требовалось! Дети, которые ещё не испорчены взрослыми шаблонами, якобы определяющими «что такое музыка», чаще всего воспринимали новые идеи и звучания «с открытыми ушами»! У меня сваливался камень с души, когда я слышал от детей слова «классно», «здорово».

Вся проблема сложности современной музыки несколько преувеличена теми, кто имеет классическое – и именно российское – образование. Сейчас ситуация медленно, но меняется, но наше музыкальное образование всё же очень сильно сфокусировано на музыке XVIII–XIX веков. Всё, что до этого – некая “старинная музыка”, что тоже является каким-то странным названием. То есть старинная музыка – это некая резервация, куда отправляется всё, начиная с папы Григория (X век) и заканчивая XVII веком. «Классическая музыка» — почему-то только эти два века, а все, что позже – непонятная музыка непонятных современных композиторов. Но мы учимся музыке 19 лет, если проходим полный цикл: 7 лет в музыкальной школе, 4 года в училище, 5 лет в ВУЗе, 3 года в аспирантуре. Если человек в основном учился музыке этих двух веков, и вдруг оказывается вынужден столкнуться с чем-то новым, он уже не может воспринимать это открыто, как ребенок, – он же уже профессионал! И его профессиональное эго «эксперта» давит на него.

Есть еще одна опасность: поскольку мы очень долго учимся музыке, этот музыкальный язык кажется нам естественным и всемирным: кажется, что Моцарта поймет любой папуас, а Булеза, дескать, не поймет. Но на самом деле это не так: все может быть вообще наоборот. В этом смысле у детей очень высокий потенциал: они еще не испорчены, не смотрят на музыку сверху вниз с невероятного пьедестала своего академического профессионализма. Так что дети иногда могут воспринимать электронную академическую музыку очень хорошо, получше взрослых.

— Есть ли у вас еще какие-то кураторские проекты? Или, может, замыслы об их создании?

Да, у меня есть один серьезный замысел, но скажу о нем позже, когда он будет ближе к реализации. Все упомянутые мной проекты, строго говоря, были не моими – потому что не я был их организатором. Но нередко я выступал как приглашенный куратор: в моем случае кураторством был квалифицированный конферанс и формирование программы. К проекту камерных моноопер режиссера Сергея Морозова – победителя конкурса проектов в ЗИЛе – я писал цветистые аннотации, выступал ведущим, предлагал программу. К сожалению, по финансовым причинам этот проект не мог быть продолжен, но начало было интересным.

На Композиторских читках я уже не в первый раз выступаю куратором: так, меня пригласили как сокуратора Читок Казани и Нижнем Новгороде. В данном случае под кураторством понималось преподавание, комментарии, чтение лекций. Композиторские читки – это очень интересный проект. Подобное есть в Европе: там это называется Reading Sessions, а у нас так русифицировали это название. Это не просто концерт с исполнением музыки молодых композиторов, но возможность пообщаться с музыкантами, с кураторами – композиторами, которые выступают как педагоги и комментаторы. Можно не только услышать свое произведение, но понять, какие трудности возникают при его исполнении. Центральная фишка этого мероприятия — открытые репетиции к концерту, где музыканты играют, а потом общаются с композиторами. Куратор выступает как ведущий и комментатор этого мероприятия.

Еще мне довелось стать куратором электроакустического направления в Академии молодых композиторов в Чайковском. Там я занимаюсь всей электроникой: исполняю ее, несу ответственность за эту сферу, а кроме этого, читаю лекции и провожу занятия в неформальной обстановке – обычно в столовой. В целом, это «всё об электронике», начиная с рассказов, занятий и лекций об электронной музыке, и заканчивая ее исполнением.

— Если говорить об электронной музыке с научной точки зрения, то как вы полагаете, насколько хорошо в нашей стране исследован этот вопрос? Какие фундаментальные труды отечественных или зарубежных авторов вы считаете основополагающими в этой сфере?

Трудов очень мало, и они, в основном, зарубежные. Понятно, что есть работы Штокхаузена, которые часто ругают и обвиняют в ненаучности, но на самом деле с точки зрения электронной музыки мимо них нельзя пройти, если нужно говорить, к примеру, о гранулярном синтезе. К сожалению, они очень мало переведены у нас: Владимир Громадин перевел «Четыре критерия электронной музыки». Все остальное – как, например, знаменитая статья «Как проходит время» – ходит у нас в основном в неких пересказах. Статьи Ксенакиса тоже нуждаются в переводе: хотя они больше касаются его собственного музыкального языка, они крайне интересны в плане создания алгоритмической композиции и концептуальных идей, связанных с алгоритмической музыкой.

Есть очень любопытная концепция спектроморфологии Дениса Смолли, которая пытается моделировать именно восприятие электронной музыки. В интернете опубликована небольшая статья Алексея Смирнова о ней. И недавно мне довелось рецензировать диплом выпускницы Владимира Громадина – Анны Сердцевой: довольно любопытная работа, которая старается «поженить» идею спектроморфологии с отечественными идеями Асафьева об интонации и т.д. Хотя эта попытка и кажется несколько притянутой за уши, тем не менее, она очень интересна в плане анализа современной электронной музыки: там анализируется произведение Пармеджани De Natura Sonorum. Наша совместная книга с Алексеем Наджаровым и Григорием Амосовым — это, скорее, инструктивный и предназначенный композиторам труд. Больших и серьезных работ на русском языке, посвящённых электроакустической музыке, пока не так много.

Тембровая музыка, на мой взгляд, до конца еще не осмыслена. В моей диссертации предпринята попытка найти аналитический подход к некой, как я ее называю, элементарной теории тембров – и то не всех тембров, а только инструментальных. Но там есть и начальный аппарат, который позволяет анализировать все тембры. Проблема стоит так: мы знаем ритмы и высоты; мы идентифицировали, назвали и проградуировали их; мы знаем структуры, которые складываются из них (интервалы, аккорды, ритмы, такты), но мы ничего подобного мы не знаем про тембры. При этом тембр – это очень интересная область: в отличие от высот и длительностей, тембры нельзя расположить на одномерной шкале: это многомерное пространство, которое намного разнообразнее, чем пространство высот.

Мне кажется, что не только у нас, но и в мире не было сделано серьезной попытки сделать подобную по строгости систему идентификации и наименований тембров и проследить связи между ними. Это напрямую касается и электроакустической музыки, где тембр стоит на первом месте. Кстати, в известной статье Лахенмана «Типы звуков новой музыки» анализируются разные типы звучностей. Для него главный критерий – до какого момента звук сообщает слушателю новую информацию. Поэтому автор подвергает критике созвучия, которые мы называем сонорами. Они могут быть сколь угодно сложными, но как только мы их осознали во всей их сложности, дальше их можно не длить. Несмотря ни на какие фактурные приемы, информация от них уже получена. Это прототип тембровой гармонии: анализируется не просто звук, а звук с точки зрения восприятия его движения и покоя. Хотя Лахенман имел в виду в первую очередь инструментальную музыку, это очень любопытный момент для анализа музыки тембра как таковой. Но элементарная теория тембра еще должна быть осмыслена, и потом на ней уже может выстроиться полноценная теория музыки тембра. Пока этого нет.

— Хотелось ли бы вам продолжить свои исследования? Или взяться за какой-то новый материал?

Наверное, хотел бы, но здесь вопрос во времени: жизнь коротка, и хочется писать музыку.

— Расскажите о своей последней работе: над каким сочинением вы сейчас трудитесь, какие еще замыслы у вас имеются?

Сейчас я заканчиваю набор большого сочинения (оно будет длиться 40 минут) для однородного состава – семи одинаковых инструментов. Ещё не знаю, где и как оно будет исполнено. Это произведение построено на конструктивном приеме, позволяющем делать плавную смену состояний. Позвольте мне пока не раскрывать всех деталей. Я надеюсь, что оно будет исполнено в течение одного-двух лет. Есть и другие планы. Надеюсь, что скоро о них расскажу.