Клаус Ланг:

«Играть нужно звук, а не ноты»

Клаус Ланг:

«Играть нужно звук, а не ноты»

21 мая стартовал VIII Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки. Один из участников фестиваля – австрийский композитор Клаус Ланг (1971*). Он живет в маленькой австрийской деревне, играет на органе и преподает в Университете музыки и театра Граца. Клаус Ланг – лауреат многих престижных премий, его произведения входят в программу крупнейших фестивалей современной музыки, а опера «Исчезнувший жених» (2018) стала первой премьерой в Байройте со времен «Парсифаля». Музыка Клауса Ланга сочетает в себе сложнейшие математические расчеты и медитативную красоту сонорных волн, названия и авторские аннотации к его сочинениям глубоко загадочны, чудесно абсурдны («Белобородый. Луна» или «Опасные лисы и иллюзии») и мало что сообщают о содержании пьес. Его завораживает история искусств прошлого – будь то архитектура Парфенона или стихотворение Джона Китса. И ему важно попытаться «перевести» законы этой красоты в музыкальные структуры. Об отношении ко времени, пространству, исполнительской свободе и о том, что в музыкальной истории кажется ему особенно интересным, Клаус Ланг рассказал накануне своего приезда в Санкт-Петербург.

— Господин Ланг, мы находимся в Вене, где с ноября месяца царит суровый локдаун – все закрыто, концерты отменены, положение в больницах не слишком оптимистичное. Вы не побаиваетесь в такой ситуации ехать в Россию?

Мне кажется, все прежде всего зависит от нас самих – соблюдать дистанцию, носить маску – тогда можно постараться избежать опасности. Но вообще я не из боязливых. Проблема – не сами меры предосторожности, а то, что люди их не соблюдают. В Австрии очень строгие правила, но все равно кто-то продолжает устраивать вечеринки. Это же вопрос личной ответственности и того, как человек справляется со своим временем. В силу моей профессии я все равно провожу очень много времени дома. У меня нет необходимости постоянно встречаться с другими людьми и мне не так тяжело соблюдать правила. Но даже если я куда-то выхожу, то просто стараюсь не пожимать руки и соблюдать дистанцию. И в России я собираюсь вести себя точно так же.

— Каждый раз, когда в буклетах я читаю вашу биографию, обнаруживаю там фразу: «Клаус Ланг любит чай и не любит Рихарда Вагнера и газонокосилки». Я могу понять, на чем основана нелюбовь к Вагнеру, но чем провинились газонокосилки?

Газонокосилки безумно шумят, дурно пахнут и особенно раздражают там, где я живу – в деревне. Вокруг – леса, прекрасные луга, а рядом с ними маленькие зеленые квадратики у домов, где просто все мертвое. Газоны, на которых убивается любое растение, которое недостаточно зеленое, его еще и вытравляют с химией. Это полностью противоречит моему представлению о том, каким должен быть нормальный сад – у меня, например, растет все, что хочет. И еще в этом есть такой типичный местный уклад – после рабочей недели настает суббота, свободный день, тишина, и первое, что все делают – заводят эти невыносимые монстры, и тогда вся деревня превращается в одну жужжащую декорацию.

— К вопросу о национальных особенностях. Существует ли в современной музыке такое понятие, как австрийская композиторская школа. Или всё уже окончательно смешалось?

Трудный вопрос. Инстинктивно хочется сказать нет. Как я вижу по моим студентам или по международным мастер-классам – по отдельному произведению сложно сказать, откуда приехал композитор. И в каждой стране сегодня есть представители самых разных музыкальных стилей. Ещё, конечно, существует проблема того, что, находясь внутри времени, трудно уловить определенные тенденции. Но если говорить в более глобальном историческом масштабе, то, например, традиция итальянской музыки, которая пришла в габсбургскую монархию, дала на этой почве совершенно другие формы, чем итальянская традиция, которая развивалась в Германии. Если отвлечься от современной музыки, это хорошо видно, скажем, на примере Букстехуде в Германии и Бибера в Австрии. Огромная разница! Если мы говорим о барокко, то, как правило, подразумеваем Букстехуде, Баха, Генделя – северо-немецкую традицию, а об австрийской (в сегодняшнем понимании) – редко заходит речь. А ведь она достаточно специфична. Например, в том, что касается отношения к звуку – австрийцы гораздо более чувственны, чем их немецкие современники. И в этом, конечно, большее влияние итальянской школы и разница католической и протестантской традиции. И если говорить о развитии линии Шмельцера, Бибира, Муффата, то это не тот путь, который ведет к Баху, а в каком-то смысле параллельный. Также как сопоставление Брамса и Брукнера – если Брамс развивает баховскую традицию контрапункта, то Брукнер куда больше заинтересован в чувственно-звуковой стороне музыки. И в то время как Брамс ориентировался на Баха, Брукнер активно изучал сочинения Палестрины. Гайдн, Шуберт, Брукнер представляют для меня совершенно иную линию, чем, скажем, Бетховен и Брамс.

— А вы себя чувствуете частью этой традиции?

Хотя XIX век не совсем мое время, но если задаться вопросом – я больше «на стороне» Брамса или Брукнера, – то мне даже не нужно долго думать, безусловно, моя традиция – это Брукнер.

— Тогда, попрошу вас сделать еще один выбор – Ла Монте Янг, с его бесконечными дронами, или Веберн, со строжайшей выверенностью каждого звука.

Честно говоря, я пытаюсь эти две линии объединить. С одной стороны, я абсолютно заворожен самим богатством звука, а с другой стороны – строгим контрапунктным мышлением, как у Веберна. Те предшественники, на которых я ориентируюсь – это Палестрина, Оккегем, Жоскен Депре, франко-фламандская и римская традиция контрапункта. Например, семиголосный Agnus Dei из «Мессы папы Марчелло» с двойным каноном – с одной стороны это потрясающе мастерски сделана, а с другой – удивительная красота и звуковая чувственность. Для меня это идеал.

— Тогда совершенно наивный вопрос: что для вас на первом месте – контрапункт или гармоническое развитие?

Вы знаете, это тот вопрос, на который я могу отвечать очень долго. На мой взгляд, вообще глубокое заблуждение разъединять эти вещи. Если мы начнем с самого понятия контрапункта, то его дословное определение – нота против ноты (punctum contra punctum). Это не линия против линии, а добавление второй ноты к уже существующей, что само по себе гармонический феномен. То есть, основа идеи контрапункта – связь звуков. И искусство контрапункта состоит не в том, чтобы соединить две линии, а соединить их так, чтобы возникли осмысленные гармонические структуры. Я не могу себе представить вертикаль без горизонтали, отделить одно от другого в моей музыке. Поэтому для меня такую большую роль играет старинная музыка, как например Палестрина. Часто, когда студенты копируют его стиль, они пытаются мыслить только линеарно, и тогда, как правило, ничего не выходит. Главное во всех этих техниках – контрапункте или каноне – соединить линеарность с вертикалью. В этом самое большое искусство. Для меня старинная музыка играет огромную роль – возможно, еще потому, что я играю на органе и чембало. Это центр того, что интересует меня в музыкальной истории.

— При этом вы почти не прибегаете к стилизации или цитированию.

Отдельные цитаты могут появляться, но, как правило, их уже невозможно узнать. Мне просто важно делать выводы из музыкальной истории, поэтому я ее изучаю.

— И чему может научить история музыки?

Я имею в виду не только и не столько технику композиции, или как избежать параллельных квинт, но как, опираясь на эти правила, строить музыкальные структуры. Некий универсальный композиторский принцип, а не просто использование конкретных правил в конкретное время. Представление о том, какими должны быть эти правила, меняется в каждом столетии и десятилетии. Но у каждого композиторского решения существует обратная связь с некоей «вышестоящей» системой композиции.

— Существует ли, на ваш взгляд, определенный музыкальный язык сегодняшнего дня?

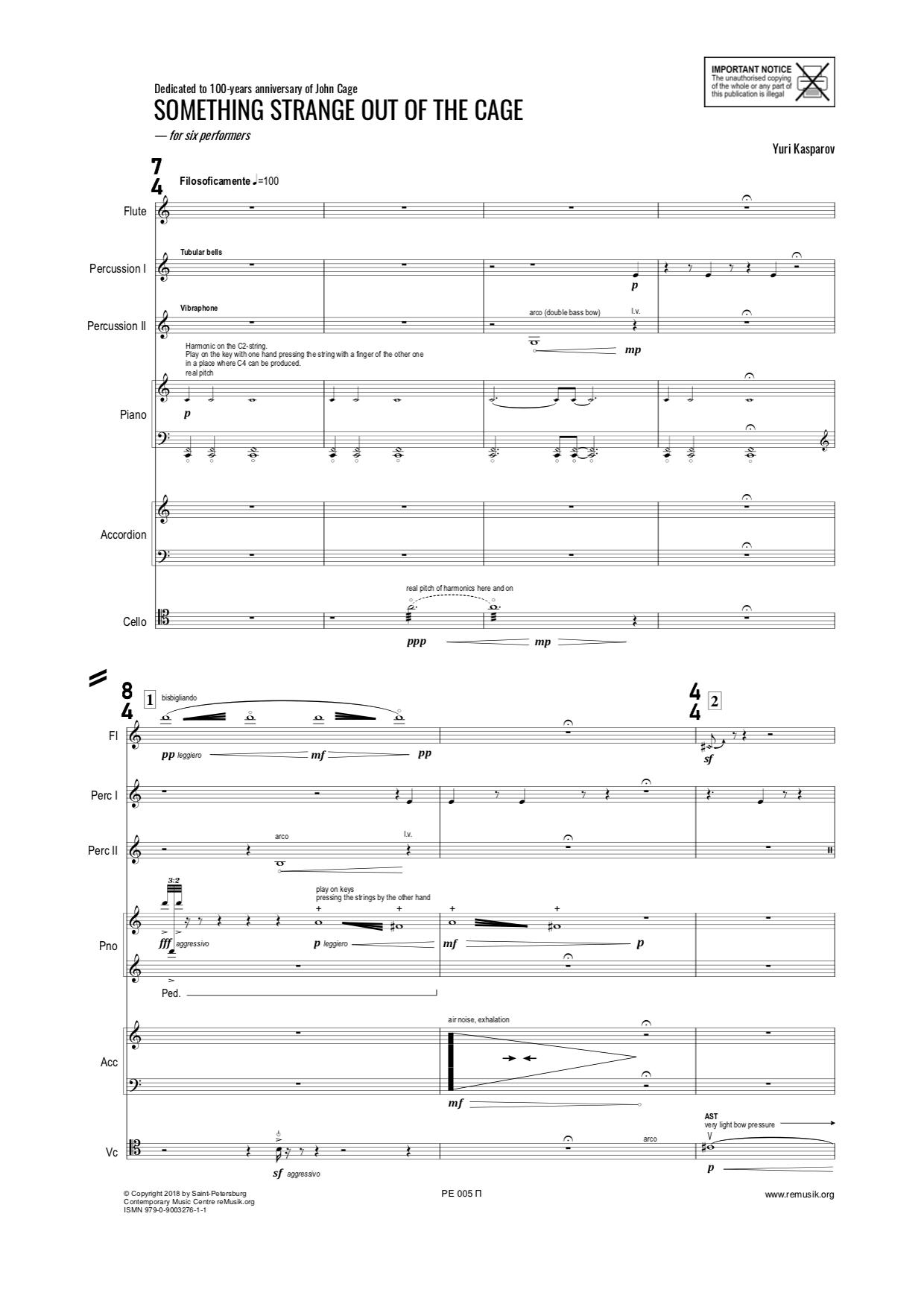

Пребывая внутри процесса, очень сложно на такой вопрос ответить. История, конечно, рассудит, что исчезнет, а что останется, и через пару столетий можно будет сказать более точно, что характеризуют нашу музыкальную современность. Но вообще я думаю от того, что оказало наибольшее влияние в минувшем, ХХ столетии – представление о единственно возможном материале – в определенном смысле мы уже отошли. Самое позднее после препарированного фортепиано Джона Кейджа общий спектр звука и каждый звук между шумом и синусоидальным тоном стал историческим феноменом. Сегодня не существует материала, которого еще не было. Благодаря большей открытости мира и, конечно, интернету у каждого из нас появляется доступ к любой существующей или существовавшей музыкальной культуре. В 1950-е, возможно, информация об азиатской музыке была еще не столь общеизвестной, а сегодня мы все более ли менее в курсе… И для меня это признак свободы. Я не должен пользоваться только каким-то определенным материалом, но всем, что только существует. И фокус смещается на собственно процесс композиции.

— Вы всегда очень точно и досконально продумываете свои сочинения, а каковы ваши отношения с исполнителями, насколько они свободны в интерпретации?

На мой взгляд, идея баланса между свободой и детерминированностью играет в музыке центральную роль. И поскольку я сам в процессе работы очень точен по отношению ко всему, что касается композиционной структуры и причинно-следственных связей, то когда доходит до исполнения, я часто говорю музыкантам, что они вообще не обязаны так уже точно играть то, что стоит в нотах. Всю точность я уже вложил в свою работу именно для того, чтобы они проявили свою свободу.

— И как может проявляться эта свобода – в отношении темпа, динамики или самого нотного текста?

Это ведет нас к вопросу, что есть партитура. Существуют самые разные представления об этом, как со стороны композиторов, так и со стороны исполнителей. Мне кажется, это очень своеобразный процесс, который полностью оформился к началу ХХ века, в связи с тем, что композитор экстремально отдалился от исполнителя. Такого разрыва никогда не было в музыкальной истории. Также исполнители все меньше имели дело с музыкой живых авторов, в связи с чем возник эффект отношения к музыкальному тексту композиторов прошлого, как к чему-то священному, где каждая крошечная деталь, каждая запятая имеет огромное значение. И в контексте музыкальной истории такое положение абсолютно абсурдно. Если я представляю себе, как Моцарт исполняет свой фортепианный концерт, он наверняка не играет точно то, что стоит в нотах. Да, он уже высказал в нотном тексте то, что хотел. Но сегодня он играет именно в этом зале, в определённой атмосфере, в определенном настроении и поэтому играет какие-то пассажи по-другому. Я это вижу именно так. Поэтому мне так импонирует генерал-бас. С одной стороны, в нем есть абсолютно однозначная определенность, а с другой – каждое исполнение вносит новую деталь, которая не меняет самой сути сочинения.

— Но вы уже бывали разочарованы исполнением своих сочинений?

Естественно! Но вообще это всегда такая проблема – если абсолютно точно играть то, что стоит в нотах, произведение теряет свой «дух». Это как если пропустить фортепианную прелюдию Скрябина через нотную программу в компьютере. Все на месте, но звучит абсолютно фальшиво. В этом нет ничего нового. Часто во время премьер современной музыки складывается ощущение чтения голого текста, что редко соответствует самому духу музыки. Мне не столь важна рабская зацикленность на нотном тексте, сколько попадание во внутреннее представление о смысле этого сочинения. И если я могу присутствовать на репетиции, я всегда пытаюсь объяснить, что я имел в виду, помимо текста. Педантичная фиксированность на нотном тексте кажется мне удручающей. Играть нужно звук, а не ноты.

— А чего вы ждете от своих слушателей?

Я сам и есть мой первый слушатель. Я пишу музыку того рода, которую я сам с удовольствием слушаю. Иначе было бы бессмысленно. Но все, что я рационально вкладываю в процессе работы, потом перестает меня интересовать. Также, как когда я слушаю музыку Палестрины – в этот момент мне не интересно, как она сделана, я хочу получить только чувственный опыт. Да, есть люди, который при прослушивании фуги радуются, когда могут уловить проведение новой темы. Если это доставляет удовольствие – почему бы нет! Но, на мой взгляд, это совершенно необязательно. Когда вы любуетесь пейзажем, он может разбудить самые глубокие мысли и эмоции, что совсем не противоречит профессиональному интересу к этому пейзажу геолога или ботаника. Глубинное понимание сути, далеко отстоящее от любого рационального осмысления, для меня куда важнее. И в этом, на мой взгляд, – основная сила искусства. Понимание того, чего мы не можем постичь на рациональном уровне. И рациональное, и чувственное восприятие требует от нас определенного опыта.

— Я хотела спросить о важных для ваших сочинений отношениях с пространством. Полин Оливерос говорила, что пространство играет не меньшую роль, чем музыкальный инструмент. Как вы выстраиваете этот баланс?

Это очень близко тому, что я говорил о нотном тексте. И как органист, я понимаю это особенно хорошо – в каждой новой церкви каждый новый орган звучит по-разному. У меня очень много произведений, в которых конкретное пространство играет важную роль – в нотах прописано, как и где расположены музыканты. Это параметр, который также становится частью композиции. Например, «TönendesLicht» (2020), предназначенный для собора святого Штефана в Вене, написан для трех оркестровых групп и органа. Если находиться в центре собора, складывается впечатление, что единый звук идет со всех сторон. В этом смысле особенности конкретного пространства используются для того, чтобы упразднить саму идею помещения, поместить слушателя внутрь звука, чтобы он не мог сказать — где его источник. «Tönendes Licht» был записан и передавался по радио и, конечно, большинство людей слушало его дома в наушниках. И тогда пространство становится в некотором роде плоскостью. Но мне кажется, это не было полной катастрофой, все более ли менее получилось. Конечно, никакое исполнение не может быть стопроцентно идеальным, но произведение должно «действовать», даже если все удалось только на 90%. Я уже был в ситуациях, когда определённые пространственные замыслы приходилось проецировать на упрощенную схему право-лево. Конечно, что-то теряется, но я отношусь к этому достаточно прагматично.

— Авторские описания ваших сочинений завораживают своей поэтичностью, вы также являетесь автором 12 опер. Какую роль для вас играет слово?

Есть жанры, в которых музыка призвана подкреплять сюжет, слово, текст. Но в музыкальном театре, которым я занимаюсь, меня прежде всего интересует структура текста и его перенос в звуковые, музыкальные формы. Где музыка не подчеркивает текст, а является просто альтернативой формой выражения его смысла и структуры. Текст, ставший музыкой.

— Вы сами пишете либретто к своим операм?

По-разному. Например, в «Исчезнувшем женихе» автором либретто был я сам. Хотя основано оно на старинной австрийской легенде, абсолютно абсурдного содержания (Жениха пригласил на свадьбу незнакомец и предупредил, что тот может танцевать ровно до тех пор, пока звучит музыка. Вернувшись домой, жених обнаруживает, что с момента его отъезда прошло триста лет). Я использовал готовые текстовые блоки и превращал их в формы, соответствующие моим музыкальным структурам. То есть, коротко говоря, история «переводится» на язык музыки, а потом уже музыкальные структуры находят отражение в тексте либретто. Например, в первой арии Жениха используются только односложные слова, кроме слова «свадьба» (Hochzeit) – что, поверьте, совсем не просто в немецком языке (“kommt zum fest! kommt in mein haus zur HOCHZEIT!”). И это исключительно формальный принцип, заложенный в музыке этой арии. Или другой пример – повторение фразы, в которой слова каждый раз меняются местами в определенной последовательности по пермутационному принципу. Тоже самое, естественно, происходит в музыке. Это то, что мне очень близко в музыкальном смысле, и одновременно это отсылка к немецкой барочной поэзии, в которой были чрезвычайно распространены подобные языковые игры. Это именно то время, в которое происходит действие оперы. В конце истории главный герой рассыпается в пыль. Вообще мне очень нравится этот сюжет, в нём нет морали и совершенно непонятно, что все это значит.

— На фестивале в Петербурге вы будете выступать вместе с ансамблем «Konus Quartett». На их сайте я прочитала, что летом вы вместе участвовали в так называемых «поп-ап концертах». Что это за жанр?

Речь идет о концертах на свежем воздухе: в городских парках или на лужайках. Для этих концертов я написал сочинение, которое называется «Drei Allmenden» (земля общего пользования) для фисгармонии и квартета саксофонов. В средние века была такая традиция, что в каждой деревне были луга, которые не принадлежали кому-то одному – все крестьяне могли пасти там своих коз или коров. Такая славная, очень демократичная по своей сути идея. И мы также играли в публичном месте, доступном абсолютно для всех. Я надеюсь, что в Петербурге найдется фисгармония, которую мы сможем использовать на улице. У меня дома есть маленькая фисгармония, и если бы не ковид, я мог бы поехать на машине, и взять ее с собой. Может быть, на фестивале будет исполнено и что-то еще, пока не знаю, но это и не важно – главное, что я совершенно точно планирую приехать.