Серафима Верхолат:

«Современной музыке нужен экшен»

Серафима Верхолат:

«Современной музыке нужен экшен»

текст:

Мария Андреева

Журнал reMusik.org

В рамках фестиваля новой музыки reMusik.org саксофонистка и педагог Серафима Верхолат даст сольный концерт 1 июня. Серафима выступает в качестве артиста и солиста оркестров Мариинского и Михайловского театров, Госсоркестра им. Светланова, оркестра Петербургской академической капеллы, оркестра Филармонии, а также в составе различных ансамблей. Кроме исполнительской деятельности, Серафима преподает в РГПУ им. Герцена и Музыкальном училище им. Римского-Корсакова. Саксофонистка побеседовала с автором reMusik.org Марией Андреевой о своей фестивальной программе и об особенностях исполнения современной музыки на саксофоне.

— Серафима, программа вашего концерта в рамках фестиваля – феерична: четыре произведения и все премьерные. Как вы нашли сочинения?

Мне предложил программу куратор Международного фестиваля новой музыки – Александр Хубеев. Было поставлено важнейшее условие – сочинения должны быть премьерными: либо российская премьера, либо мировая. Когда я предложила Саше исполнить его произведение в этой программе, он сказал: «Нет. Здесь должны быть только премьеры». А все его пьесы и с участием саксофона, и для саксофона–соло уже были исполнены в том числе и мной: так, «Somnambulicq» воплотилась на сцене Мариинского театра в концерте абонементного цикла современной музыки в Мариинском театре. Алексей Крашенинников собрал один замечательный проект: мы исполняли музыку новых композиторов с различной тематикой. Москва и Петербург – две столицы, диалоги культурные и межкультурные, по времени, по эпохам (новое – старое).

— Алексей Крашенинников – идейный вдохновитель Ансамбля Новой Музыки в Мариинском театре? Этот ансамбль действует сейчас? Продвигает новую музыку?

Сейчас, к сожалению, нет. Проект был яркий, но блистал он лишь один сезон. Мы были рады найти взаимопонимание с композиторами и единомышленниками внутри театра. Было бы важно продолжить, чтобы в Мариинском театре был свой ансамбль, потому иначе получается, что за исполнение новой музыки был в Санкт-Петербурге ответственен только МолОт-Ансамбль.

— И Международный фестиваль новой музыки, который пройдет с 21 мая по 2 июня, может стать глотком свежего воздуха для ценителей. Я вижу, что на вашем планшете открыты ноты. Можете показать?

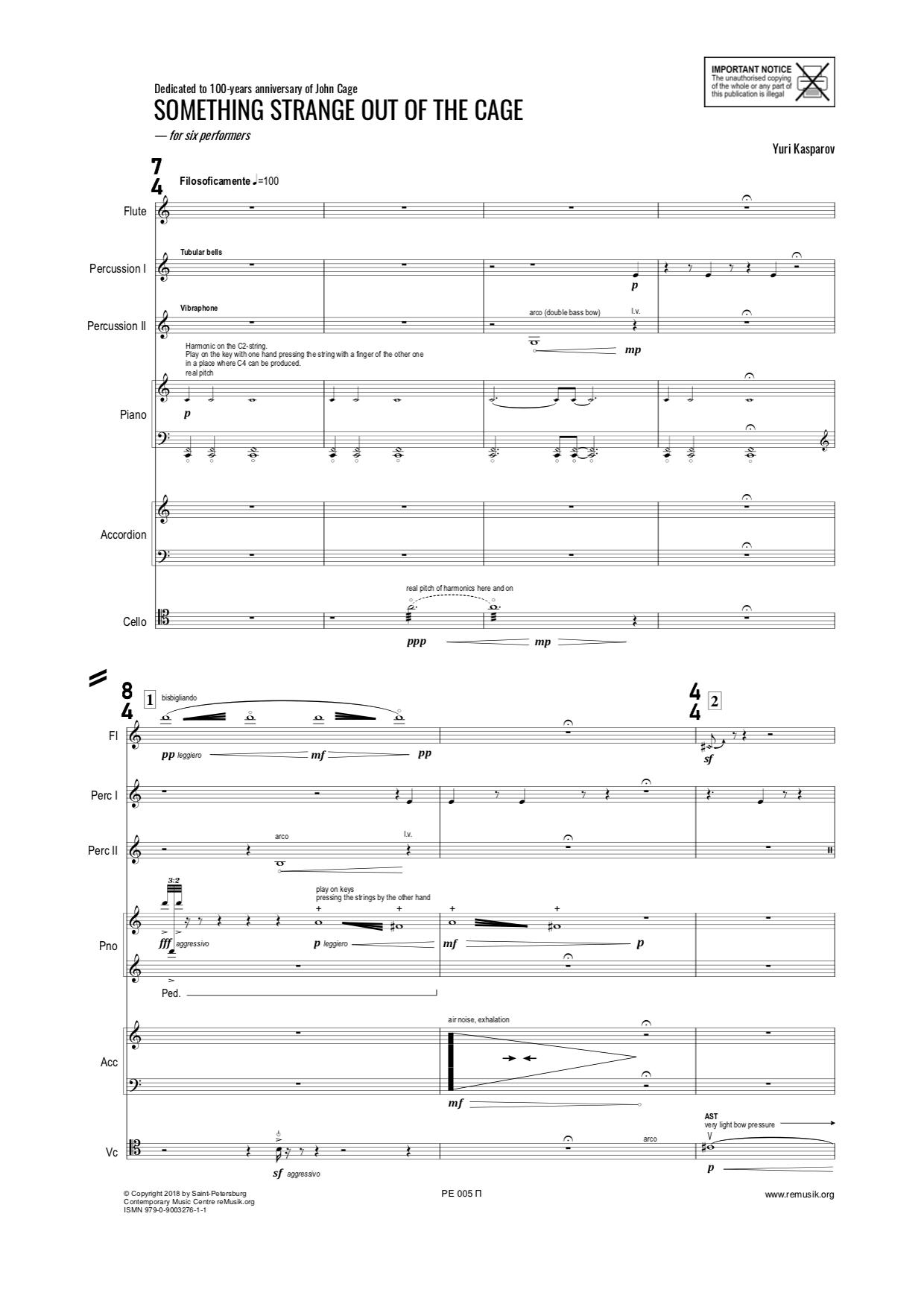

Конечно. Что мы видим, когда открываем те сочинения, которые будут исполнены 1 июня в рамках фестиваля? Там практически нет нот: мы видим легенду на 23 страницы. Поясню для читателей, что значит легенда: это расшифровка того, какие графические изображения каким приёмам будут соответствовать, потому что общего знаменателя у нас нет. Да, существуют общепринятые знаки, но, как правило, все новые композиторы, которые начинают работать над произведением, разрабатывают свою систему нотаций. Следовательно, единая система отсутствует. В данном случае у меня 4 произведения: один и тот же значок, треугольник или крестик, у всех авторов значит разное.

— То есть композиторы становятся художниками-символистами?

Да, в каком-то смысле. Композитор волен создать своё графическое изображение. Получается, что в этих легендах есть список обозначений, оказывающиеся некими вратами в мир автора. Это, с одной стороны, плохо и неудобно: четыре произведения – четыре разных систем обозначения. С другой стороны, исполнителя такая ситуация заставляет больше времени потратить и глубже понять сочинение.

— У нас четыре имени. Разные страны, разные культуры. Это чувствуется в их произведениях? Или новая музыка стирает культурные коды?

Окончательно это будет понятно на концерте, когда они будут сопоставлены друг с другом. Пока я не могу выделить ярких национальных черт.

У Альфреда Виллафана, шведского композитора, больше мультифоники, отсылки к танцевальным размерам. Швецию слышно, так как прослеживаются ноты, а также шумовые эффекты, слэпы. У нас идёт легенда небольшая, в основном мультифоники. Всё очень традиционно, тщательно продумано.

Что касается Жана-Патрика Безинграна, то могу сказать точно: французы знают, как писать для саксофона. У них хороший слуховой опыт, ведь рядом есть прекрасные музыканты. И, как правило, французские саксофонисты пишут играбельно: сложно, несложно, часто очень сложно. Уровень парижской школы феноменальный.

У Чатори Симидзу, молодого японского композитора, будет фонограмма для огненного, сияющего саксофона–сопрано и инсталляций. Удивительно, но Симидзу мне предлагает форму одежды – надеть трусы поверх штанов. Он хочет создать экшен, звуковое полотно и событие. Не обошлось и без описания технических характеристик сцены: каким образом музыкант должен занять собой пространство.

Последний отличается сильнее всех. Родриго Паскаль педантичен. Он подробно описал, как дышать исполнителю. Это некая аэробика, набор эффектов. Я могу сказать, что он самый контемпорари из всех. Напрягает, но не радует.

— У саксофона укоренился образ исключительно джазового инструмента в глазах публики, хотя его история бесспорно уникальна. А джаз вообще что–нибудь привнес для саксофонистов?

В каждой стране духовая музыка и музыка для саксофона имела свое развитие. Поэтому, естественно, андерграунд, светские и академические стили перемешивались, взаимопроникали. Да, джазовая культура влияла на саксофон, но не только напрямую. Инструмент появился в XIX веке, а джаз – в 20-е годы XX столетия. Другой вопрос: что, может быть, он не так укоренился в традиционном составе оркестра, но тут история следующая. Будучи изначально призванным соединить звучание струнных и духовых, медных и деревянных – он действительно соединяет и вбирает в себя обе культуры, оба звучания. Хотя в оркестре он не прижился. Для кого-то саксофон напрямую ассоциируется с джазом или с военными оркестрами. Для меня совершенно нет.

Как бы это ни было парадоксально, но именно в Петербурге впервые появилось академическое обучение на саксофоне, если говорить о российском контексте. Как вы думаете, где? В хоровом училище в инструментальных классах, ещё во времена Римского-Корсакова. Он написал приказ о том, что струнные инструменты и инструменты симфонического оркестра были в салоне – во дворце для зданий (indoor), а outdoor заняли духовые хоры. Выходу саксофона из духовых хоров послужило то, что погодные условия Петербурга плохо влияют на его строй, на его звучание, потому что это инструмент с большим количеством механики, в отличие от трубы, тромбона, валторны и рогов. На саксофон очень сильно влияют перепады температур, дождь. Он расстраивается, портится.

В Америке всё получилось иначе, хотя он тоже пришёл позже: в начале XX века, благодаря адепту, фанату академического саксофона, меценату – Элизе Бойе Холл. Отмечу, что Клод Дебюсси написал Рапсодию с саксофоном для неё по заказу. И многие ранние академические произведения для саксофона благодаря её патронажу и были исполнены. Произошла разгерметизация салона, не правда ли? Вы представляете: в Америке саксофон изначально пришел как академический инструмент!

В Германии саксофон, наоборот, невзлюбили за его звуки, слэпы, щелкания и скрипы, считавшиеся вульгарщиной. Тоже самое его постигло и в Союзе именно как инструмент: «Сначала ты играешь джаз – а завтра Родину продашь». Именно contemporary приемы, которые широко использовались в советской музыке, джазовые приёмы казались слишком вульгарными и жесткими. Но саксофон – инструмент выразительный: проникновенность скрипки граничит с силой медного инструмента, что делает его потрясающим сольным инструментом, эффектным и аффектным. Благодаря тому, что тембр, изначально искомый между деревянными и медными, между струнными и духовыми, воплотился в звучании «между» – в этом есть его любопытность и для contemporary music, где нужны аффекты, где нужно удивить, дать что-то непонятное, что-то новое. Его постоянная способность к мимикрии делает из него инструмент-хамелеон с выразительнейшим спектром.

— Есть ли разделение между новой музыкой и contemporary music? Стоит ли их разделять?

Для меня лично contemporary music – понятие не из российской традиции. Contemporary – это хороший, ёмкий термин, который существует в англоязычном мире, но которого почему-то нет у нас. Мы применяем термин «авангард», но для меня авангард – явление культурно–политическое; это не стиль в музыке, хотя это, конечно, эпоха, которая отразилась и на стилях музыкальных, и на стилях художественных, и хореография, и что угодно. Однако contemporary music = экспериментальное + новые приёмы. Хотя какие новые? Жак Ибер в 1930-е годы пишет своё концертино для саксофона и 11 инструментов. В то же время пишет и Глазунов свой концерт для саксофона с оркестром. Он насквозь романтический, шедевральный. Жак Ибер пишет концертино, которое вполне тоже традиционно. Но в нём есть регистр альтиссимо: в одной редакции — это до нашей «фа» четвертой октавы, то есть третьей в предельном диапазоне, и в другой редакции в последней части – выход на «ля» четвёртой октавы, которая до сих пор большинство саксофонистов взять не могут. По вопросам регистров он сделал всё: первое академическое сочинение для саксофона с оркестром – хрестоматийное сочинение для всех саксофонистов, ведь музыканты его в училище проходят в среднем звене. Например, слэп – тот самый приём, который большинство ассоциирует с ультраавангардом и XXI веком. Но нет – 30-е годы XX века: привет! Он уже был. Или регистр альтиссимо? Это не ново.

— У меня складывается впечатление, что музыкант, исполняющий новую музыку, обязан быть виртуозом. Так ли это?

Я не думаю, что новая музыка требует большую виртуозность. Скорее более широкого подхода. Мы погружаемся в тот мир, запечатленный композитором на нотах. На удивление: в моей педагогической практике я пытаюсь научить чувствовать музыку, зажечь интерес и научить чувствовать инструмент, настроение и аффект через инструмент. И мой помощник – музыка модернизма и постмодернизма. Если не сверхновая, если не сегодняшняя (зачастую она очень сложная для детей, конечно), то XX век. Почему именно такой подход? Если мы обучаем новичка на инструменте – неважно: ребенка или взрослого, мы обучаем его через такую музыку, где множество приёмов: ученик знает, что можно сделать так, эдак, чтобы достичь какого-то эффекта, состояния, характера. И в дальнейшем, играя любую музыку, неважно какого времени, он просто волен выбирать – сыграть ему с хрипом и призвуками, которые случайно получаются, с которыми они борются. А многие, к сожалению, не имея такого опыта, пытаются играть, например, Баха или романтическую музыку со всеми этими призвуками, просто не слыша их, не осознавая.

— Новая музыка становится лакмусовой бумажкой?

Верно. Если мы сначала учимся играть чистый тон, а потом для многих недостижимая сложность – сыграть грязный тон. Это просто естественное обращение со своим исполнительским аппаратом. Для рояля нужны скрепки, палки, какие–то стеклянные шары, то для духового инструмента нужен твой исполнительский аппарат, твой артикуляционный аппарат, которым ты пользуешься в жизни.

Музыка, где есть щелчки, скрипы, призвуки, обертоны, спектральные составляющие звука – это contemporary. Contemporary music для меня – это не только ноты. Ноты и плюс. Но я не связываю это с экспериментальной музыкой. Для меня экспериментальная музыка – это музыка поиска приёма. И, к сожалению, ввиду недостаточности системы образования, те же эксперименты, которые уже были в 30–е годы ХХ века осуществлены, студенты пытаются заново изобрести велосипед: не зная истории композиции, стилей и музыки, они пытаются заново найти какие–то свои приёмы, которые уже существуют в нашем опыте. У нас только сейчас появляется традиция исполнения contemporary music. Грубо говоря, для российской академической действительности всё, что дальше Шостаковича – дикость, это уже стоп.

— Мне вспоминается статья Алекса Росса, опубликованная в The New Yorker, о новой музыке. В ней автор выделяет так называемую «проблему Кандинского»: представителям других видов искусства легче найти свою аудиторию, чем новым композиторам. Если имя Шёнберга появится на афишах в Филармонии – у публики такой репертуарный жест может вызвать лишь отторжение.

Самое главное – подготовленность слушателя или подготовленность исполнителя. Я могу сказать из своего опыта: у нас явно прослеживается проблема подготовленности исполнителя, проблема академических музыкантов. Они не могут играть эту музыку, думая, что новейшая партитура – страшные каракули. В России традиционно не преподаются современные произведения. Для саксофона немножечко иначе, и то, это такие исключения: Москва, и уже начинается Петербург.

Я учу своих учеников: если ты играешь менуэт, то ты маленькая принцесса или принц, тогда не остается места для волнения. Ты вынес образ, ты вынес на сцену сказку. Комиссии его интересно слушать. Если он живёт в этом образе, то они уже могут затронуть слушателя. Мой маленький ученик, играющий Рёу Нодо, более убедителен, чем заядлые исполнители новой музыки, закончившие консерваторию, играющие сонатину Булеза для флейты и фортепиано. В конкретном контексте ребенок живет этими приемами, превращающимися в метод общения с миром через инструмент. И ему интересно, что он может создать звуковой мир, создавая его как настоящий творец. А не как мы: отучились 10-15 лет красиво попадать в ноту на традиционном репертуаре, а теперь озадачены, как же нам переломить воздушный поток, чтобы пискнуло что–то или скрипнуло. И в этом плане, конечно, современной музыке нужен экшен, проект, нужна цельность конструкции: свет, цвет, метр, метр слова ведущего, метр шага на сцену, темп переворота страниц или отказ переворота страниц.