Елена Рыкова: Считаю свою музыку глубоко автобиографичной

Елена Рыкова: Считаю свою музыку глубоко автобиографичной

Пять лет назад Елену Рыкову, выпускницу Московской консерватории, называли одним из самых интересных и перспективных молодых композиторов в России. Её перформанс «Зеркало Галадриэль» исполнялся на проекте «Платформа» и вошёл в финал престижного композиторского конкурса Gaudeamus и в финал Премии Кандинского. Сегодня Елена Рыкова живет в Америке – преподаёт композицию в Гарварде, пишет музыку для зарубежных ансамблей и создаёт удивительные графические партитуры. В первом русскоязычном интервью после эмиграции Елена Рыкова рассказала Марии Невидимовой о своём сегодняшнем творчестве и о том, почему ей пришлось уехать из России.

— 12 января в Рахманиновском зале Московской консерватории состоялась российская премьера вашей пьесы «101% mind uploading». Это сочинение было написано в 2015 году, когда вы неожиданно для многих эмигрировали.

Да, сначала я на год переехала в Кёльн – стала учиться композиции у Йоханнеса Шёльхорна. У меня с ним сразу наладился прекрасный контакт. Перед началом учебного года я попала на мастер-классы в Akademie Schloss Solitude, где встретилась с композитором Хаей Черновин, которая преподаёт в Гарвардском университете. Она посоветовала мне поступить туда на PhD (Doctor of Philosophy in Music Composition). Уезжать из Германии мне очень не хотелось, но я побоялась, что буду жалеть, если не попробую – и у меня получилось. А сейчас я уже четвёртый год учусь и преподаю в Гарварде.

— Елена, почему вы уехали из России?

Было крайне сложно в эмоциональном плане. Постоянно надо было с чем-то бороться и что-то отстаивать. Это очень сильно ударило по здоровью. Но вообще, я никогда не планировала уезжать в Америку. Об этой стране я почти ничего не знала, да и сейчас знаю не особо много, потому что все мои проекты сконцентрированы, в основном, в Европе.

— Как прокомментировал ваше решение Юрий Сергеевич Каспаров, ваш педагог по композиции?

Он меня очень сильно поддерживал и вообще всегда стеной стоял за своих студентов. Я благодарна Юрию Сергеевичу за все пять лет в консерватории, храню очень добрые воспоминания о нём. Мне до сих пор кажется, что если композитору и учиться в консерватории, то только у Юрия Сергеевича. Конечно, у каждого свои взгляды, и уже после моего ухода у кого-то из наших ребят отношения с ним не складывались. Но всё-таки нужно, чтобы кто-то находился между тобой и системой – тот, которому можно доверять.

— Были ли сложности с адаптацией после переезда?

Разумеется. Сначала трудности заключались в таких простых вещах как походы в магазин (практически на смену всему в Америке пришел shopping online), аренда квартиры. Но дольше всего я привыкала к образовательной системе самого университета. В Германии у меня была полная свобода – я могла просто жить и творить, раз в две-три недели приносить и показывать то, над чем работаю, хоть было и немало других сложностей (например, финансовых – приходилось на всём экономить). А здесь, в Америке, мне вновь пришлось стать студентом – первые два года я посещала множество лекций, сдавала экзамены. И, конечно, порой было тяжело с академическим английским языком, это совсем другой уровень по сравнению с разговорным. Приходилось даже менять какие-то классы по философии, потому что сразу не получалось адаптироваться. Но на данный момент я более или менее свыклась со средой, в том числе, музыкальной.

— А чем отличается музыкальная среда Америки от Германии и России?

Проблема в том, что в Америке она связана именно с университетами. У них есть деньги, чтобы пригласить из Европы лучшие ансамбли. Но при прекрасном исполнении в зале будут сидеть 30-40 человек. Я сразу поняла, что мне это не особенно интересно, и продолжала принимать заказы от европейских ансамблей, чтобы оставаться на сцене и понимать, куда движется европейская музыка. На данный момент «двигатель» моей музыки находится именно в Европе, хотя в ближайшем будущем я хочу расширять географию.

Мне не нравится, что с малых лет моё мышление глубоко европеизировано. Кроме маленькой Европы существует много материков и стран со своими музыкальными и культурными традициями, о которых мы чаще всего даже не задумываемся, когда говорим о современной музыке. И такое мышление не особо отличается от колониального, поэтому его необходимо расширять. После переезда в Америку, конечно, я не всегда могу послушать свою музыку живьём. Обычно я езжу на собственные премьеры, а на исполнения уже прозвучавших пьес времени, как правило, уже не хватает. И поначалу мне было сложно привыкнуть к тому, что возможностей пойти на концерты современной музыки стало намного меньше. С другой стороны, такая ситуация меняет восприятие. Например, я вернулась к импровизации, которой мы занимались в студенческие консерваторские годы, а также стала активно заниматься электронной музыкой.

— Вы скучаете по тому времени в Москве?

Если я и вспоминаю его с теплотой, то, в основном, первый курс. Это было очень классное время: существовала «Платформа», приезжали зарубежные ансамбли, а мы с ребятами, совсем «зелёные», посещали по 5 концертов в неделю. Иногда мне казалось, что Москва – это центр современной музыки, ничем не уступающий Европе. Я же приехала из Уфы, была национально ориентирована в композиторском плане, долгое время занималась классическим фортепиано. Когда я начала открывать для себя современную музыку, внутри всё взрывалось.

В то время Владимир Горлинский организовал в консерватории импровизационную группу. В ней были и Кирилл Широков, и Денис Хоров, чуть позже к нам пришла Марина Полеухина. Эти эксперименты открыли новую вселенную в каждом из нас – необыкновенно важные вещи. Однажды Союз композиторов дал нам разрешение сделать совершенно дикий шестичасовой концерт без перерыва. Но после этого нам сразу поставили «заслон»: началась конфронтация, которая длилась до конца. Думаю, она существует и сейчас. Вскоре мы перестали импровизировать все вместе тем же составом, начались расхождения во мнениях и интересах, наша группа постепенно распадалась, каждый стал заниматься чем-то своим… К 5 курсу я чувствовала себя абсолютно изолированно. Помню, как сидела одна в комнате общежития и не хотела идти ни на один концерт – всё казалось мне дико далёким. И я вдруг поняла, что надо уезжать.

— Я знаю, что вы ещё преподаете композицию в Гарвардском колледже. Это студенческая практика или ваш выбор?

По факту, это студенческая практика, которая начинается с 3-го года обучения в Гарварде после прохождения специальных экзаменов. Но на самом деле это полноценное преподавание – мы занимаемся этим даже больше, чем сами лекторы-профессора. К тому же, нас и профессоров должны оценивать студенты, которые пишут специальные фидбэки по окончанию каждого семестра.

— Расскажите про ваш метод сочинения с помощью изобретённых вами композиторских карт «Таро».

Я изобрела этот способ для своих студентов, но сама «Таро» я использую нечасто. Однажды моим студентам нужно было написать квартет. Как всегда, они столкнулись с распространённой проблемой – «как начать». И для того, чтобы их «разблокировать», я придумала своего рода «идейные» карточки: в них я написала то, о чём могу думать сама на начальных этапах процесса композиции. В качестве музыкальных примеров я взяла те квартеты, которые мы смотрели со студентами вместе. Несколько групп студентов, сидящих по кругу, писали начала своих квартетов, основанные на одной-двух «идеях» – вытянутых случайным образом карточках. Затем каждый передавал свою партитуру следующему, чтобы тот развивал его материал. В конце занятия мы получили несколько написанных коллективным образом квартетов, и затем анализировали каждое композиторское решение также по кругу. Всё это напоминает игру, что неслучайно: я постоянно с чем-то играю – либо с инструментами, либо придумываю какую-то игру для себя, при которой нахожу звуковые образы и выясняю концепции, с которыми буду работать.

Суть этих карт в том, что когда наступает кризис или ступор, можно разложить «Таро» рубашкой вверх, размешать их и вытянуть «идею», которая поможет сделать первый шаг. Ведь эти идеи абстрактные и подойдут к любой пьесе, к любому моменту работы над произведением. Моим студентам очень понравилось то, что получилось. А преподаватель, ассистентом которого я была, вообще предложила мне их скорее запатентовать.

— А в чём принципиальная разница при подходе к обучению композиторов в России и в США?

И в Америке, и в России существуют две крайности. В России всё очень постепенно. Пока ты не пройдешь что-то одно, дальше сдвинуться тебе не дадут. Мне кажется, что на уровне колледжа и музыкальной школы такой подход необходим. Очень важно, чтобы ученик второго класса уже умел играть двумя руками. Но я не верю в тот метод, когда находясь на композиторском факультете консерватории, ты обязан учиться писать в стилях композиторов прошлых эпох.

В Америке противоположная ситуация. Выбор классов здесь настолько свободный, что теорию музыки композитор может даже не брать. Я до сих пор не знаю, как к этому относиться, потому что какая-то часть меня всё же привыкла к нашей системе. Допустим, мои студенты – ребята замечательные, открытые, учить их сплошное удовольствие. Но на втором уроке я поняла, что один из них никогда ничего не писал в басовом ключе, а ему уже 18 лет и играет он на электрогитаре. Для них эти несоответствия абсолютно нормальны. Но я считаю, что должна быть золотая середина. Теоретическое музыкальное образование не следует смешивать с композиторским, но и делать последнее слишком свободным от теории – решение неверное.

— Может быть, такой поступенный подход связан с европеизацией мышления в России?

Да, в Америке я поняла, насколько европеизировано моё мышление. Если бы меня попросили не задумываясь перечислить важных композиторов, то я бы начала с Баха и продолжила бы дальше по хронологии. По тому же принципу их фамилии висят в зале Гарварда, где проходят наши занятия. Но уже 4 года длится дискуссия, что их нужно снять, поскольку в Америке есть свои композиторы и своя музыкальная история. К сожалению, я поступила в тот год, когда уже случилась первая такая дискуссия, и лучшим специалистам по Бетховену и Баху пришлось отменить свои курсы.

— Существует ли до сих пор пресловутый кризис между положением композитора в России и на Западе?

Мне кажется, да. Но поскольку в России я давно не живу и особый апдэйт не получаю, то мне сложно об этом судить. Если базироваться лишь на собственном опыте, то в России у меня выработалось чувство страха, с которым пришлось долго бороться. В Германии, например, наоборот, дышалось легко, потому что никто ничего от тебя не ждал и преждевременной критики не высказывал, а даже наоборот, чувствовалась поддержка в любых экспериментах. Страх – это мешающее состояние, которое ставит несуществующие рамки.

— Как вы боролись с ним?

Последние несколько лет в Москве я варилась в своём собственном соку. Но когда начала выезжать, то поняла, что необходимо побыть где-то ещё. Обязательно нужно вытаскивать себя, как бы сложно не было финансово. Любое передвижение важно для человека – это меняет восприятие и дает бесценный жизненный опыт.

— Вы пишете, в основном, в жанре перформанса – вспомним участвовавшее на выставке Премии Кандинского «Зеркало Галадриэль», или исполненные недавно «Листья в мраморе». Почему этот жанр так привлекает вас?

Мне глубоко интересна взаимосвязь визуального и музыкального материала. Например, попробовав не так давно свои силы в музыкальном театре, я поняла, что этот жанр мне скорее чужд, чем близок, потому что визуальная составляющая так или иначе превалирует над музыкальной. Но я очень часто включаю в свои партитуры элементы хореографии, потому что понимаю, что всё напряжение момента может быть заключено даже в жесте. То, как мы обращаемся с инструментом или объектом, определяет сам звук. Иногда понимание приходит через тело. Туше, которое мы используем при взаимодействии с другим человеком или инструментом, связано с резонансом звука. Мне нравится работать с теми, кто тоже заинтересован в исследовании именно этого качества исполнения, именно этой энергетики. Таким образом, стирается граница деления на музыку и немузыку, а само действо плавно перетекает из одной дисциплины или жанра в другой – тем самым, происходит их объединение.

— Возвращаясь к «101 % mind uploading»: как вы думаете, в чем секрет его популярности?

В этой пьесе исполнители, одетые в хирургические халаты, проводят «операцию» внутри инструмента. Видимо, визуально это сочинение выглядит очень эффектно – учитывая, что у нас век картинки, на которую очень легко собрать публику. Изначально я задумывала состав для препарированного фортепиано, саксофона и перкуссии. Но спустя несколько месяцев препарирования роялей с Машей Садурдиновой в консерваторских классах, поняла, что в этой пьесе мне нужны не другие инструменты, а 3 человека для её исполнения на одном фортепиано.

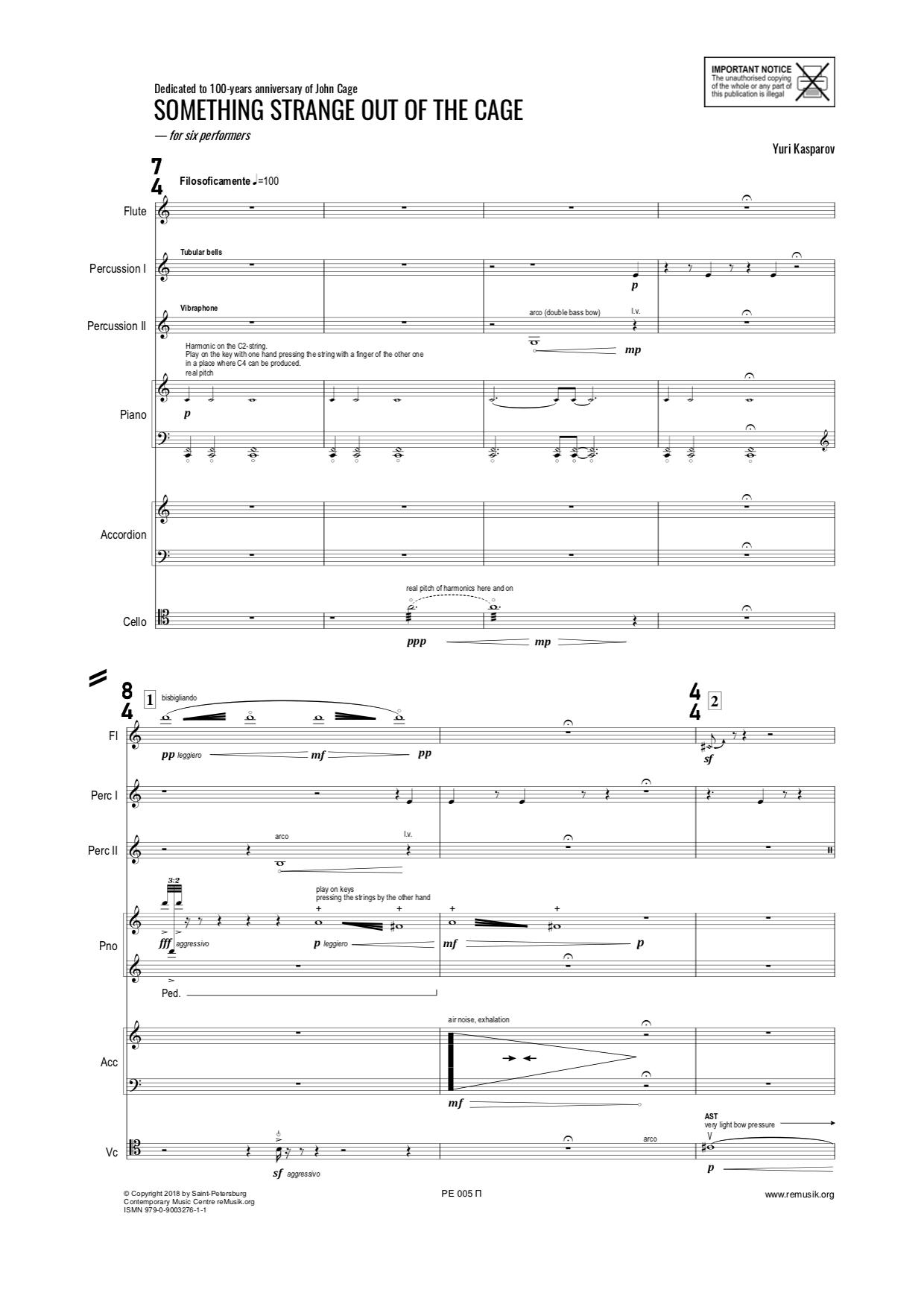

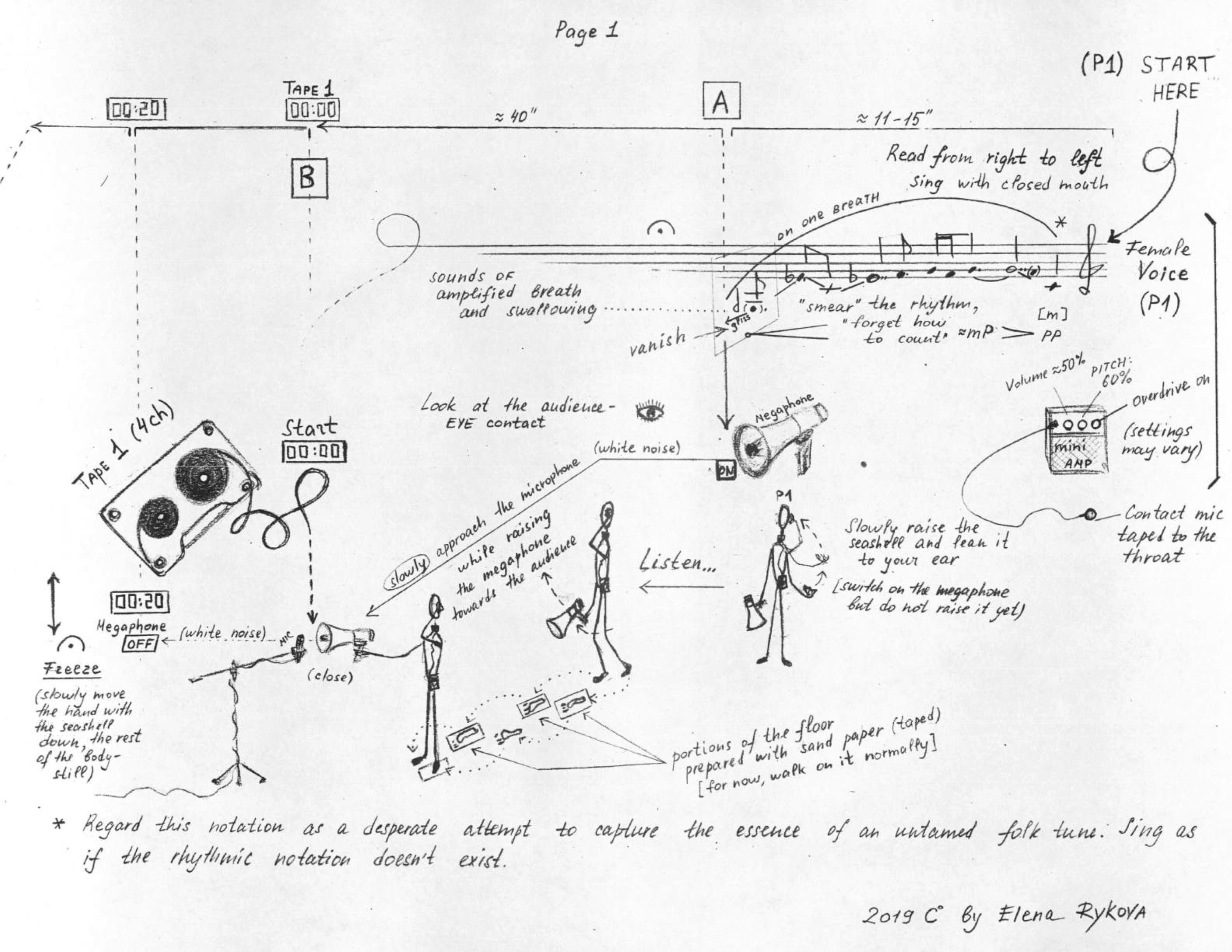

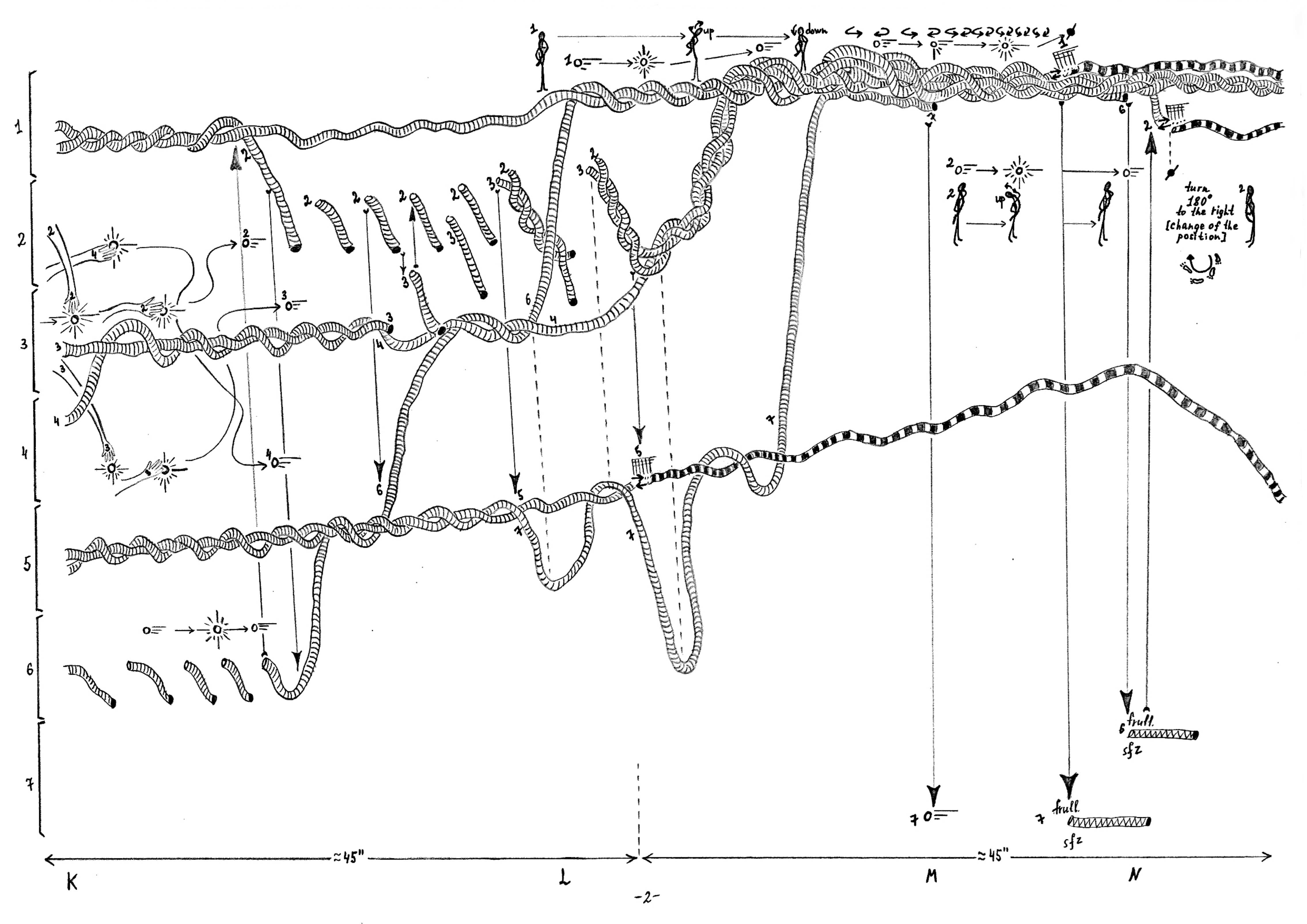

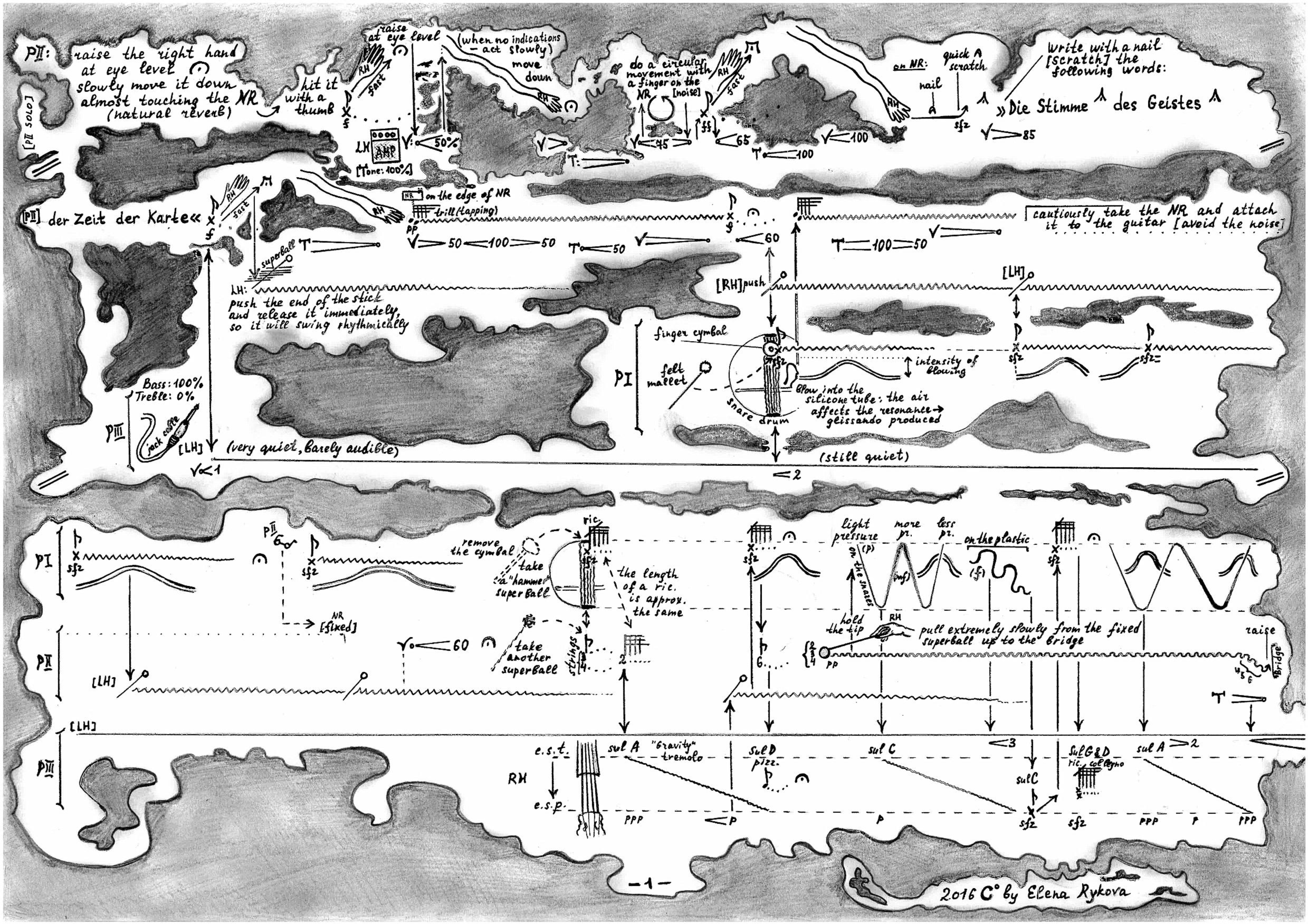

Суть произведения заключается в том, что музыканты при помощи различных приспособлений, маленьких магнитов, струн и смычков препарируют рояль. Звуковой материал при этом получается крайне нестабильный. Каждый раз ставя смычок на струны препарированного рояля, исполнители не знают, какой конкретно звук они получат – и получат ли вообще. У музыкантов есть идея звука и звуковые примеры, которые они предварительно изучают, но сам звук они должны найти путём препарации. В этом и заключается операция над «телом» инструмента – почти в буквальном смысле слова. В этой музыке нет тактов, нет конкретного времени и важно, чтобы музыканты чувствовали инструмент, слушали, как отвечают струны того или иного рояля, не торопились и не нервничали, если что-то не получается. Кроме того, в этой пьесе нет отдельно выписанных партий. Исполнители играют по партитуре – они должны знать, что происходит в каждый отдельный момент у другого (от этого будет зависеть время их игры). Для меня «101% mind uploading» – особенное сочинение. Это первая партитура, написанная от руки с помощью смешанной нотации и рисунков.

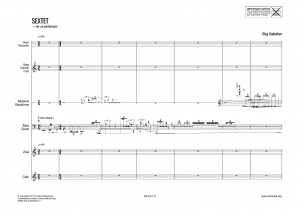

— Чем был вызван переход к смешанной (графической) нотации?

Моим отношением к музыкальному времени и интеграцией визуального жеста в музыкальную партитуру. Мне также хотелось, чтобы перенос мысли осуществлялся на бумагу, потому что в программе «Sibelius» многие важные вещи терялись, а технически этот процесс занимал уйму времени. Связь между мной, карандашом и бумагой –безотлагательная и естественная. В итоге, нотация у меня получилась не только графическая, а всеобъемлющая, исходящая из идеи сочинения. Например, если мне нужны конкретные аккорды или ноты, то я быстренько пишу 5 линий. Если формат А4 оказывается слишком маленьким, я могу поработать на рулоне. А ещё иногда я делала двухслойные партитуры, где первый слой был практическим (с инструкциями), снимаемым при необходимости, а второй – исключительно музыкальным.

Первые несколько партитур, которые я создала подобным образом, вышли самыми инновационными. Я обязательно спрашивала музыкантов, что непонятно, уточняла, не перегружено ли изображение. Поражало, когда уже после первого знакомства с партитурой исполнители входили с ней во взаимодействие. Я всё время сравниваю свои графические партитуры со старинными картами, на которых было показано, как выглядит мир, который никто никогда не видел и где расстояния были глубоко приблизительными или порою выдуманными. Сами карты чаще всего также находились под влиянием мифов и своевременных поверий, рисовались от руки. Я очень люблю делать что-то своими руками, так что графическая нотация – это конгломерат того, что мне нравится и чем я вдохновляюсь.

— У вас очень красивые партитуры. Они напоминают картины, которые интересно рассматривать и без музыки. Знаю, что у вас есть настоящая работа подобного рода под названием «Confusion». С чем связано её появление?

В Гарварде я брала классы в школе дизайна. Однажды у нас была выставка, посвящённая эмоциям, выразить которые нужно было так или иначе с помощью линии. Сама выставка тоже была организована как одна большая линия, и каждый её отрезок принадлежал одному из студентов. Это был 2017 год – я как раз адаптировалась к гарвардской системе образования и то, что я чувствовала в тот момент, точнее всего можно было бы описать словом «confusion» – «смятение». И визуальное выражение этого состояния оказалось для меня отдушиной.

© Елена Рыкова www.elenarykova.rocks

— Вы как-то говорили, что если заменить слово «вера» на слово «композиция», то многие религиозные тексты обретают для вас особый смысл. Можно ли сказать, что музыка для вас сродни религии?

Точнее было бы сказать, что композиция – это вера, которую я исповедую. В прошлом в России у меня были различные религиозные опыты. Сродни этому и в композиции бывают сложные моменты, когда сомневаешься в том, что идёшь в нужном направлении. Но это совершенно нормально, потому что каждый кризис приводит к какому-то открытию и внутреннему росту. Мне кажется, композицию уместнее сравнивать с верой, а не с религией. К последней, как и к любой массовости, я отношусь крайне критично. Мне кажется, всё массовое подавляет индивидуальное мышление.

— Ваша музыка вызвана внутренней потребностью созидать? Или она отражает какую-то высшую идею, которую вы транслируете через свои сочинения?

Скорее, это больше внутренняя потребность. Но, честно говоря, для меня очень важен интерес со стороны. Мне необходимо, чтобы время от времени поступали заказы и приходила обратная связь. Наверное, если бы ни у кого не было отклика, мне было бы очень тяжело писать музыку. Ведь для некоторых не имеет значения, заказано сочинение или нет – они просто пишут. Может быть, когда-нибудь и я приду к такому состоянию.

И всё же я считаю свою музыку глубоко автобиографичной. При создании каждого сочинения пытаюсь сначала понять, что хочу открыть для самой себя, что хочу сказать себе и миру. Мне необходимо, чтобы каждый раз в сочинении появлялся новый концепт. И потом, когда я нахожу нужное, оно создаёт себя само…

— А вы бы хотели, чтобы вашу музыку в принципе чаще исполняли в России?

Это очень большой и сложный вопрос. Мне не хочется, чтобы меня играли плохо, тем более там, где это происходит редко. Наверное, если я не могу отвечать за качество исполнения, то каким-то проектам мне нужно научиться говорить «нет». Даже если это единственная возможность быть сыгранным. Если бы я писала музыку, для хорошего исполнения которой хватило бы одной-двух репетиций и навыка чтения с листа, то, возможно, всё было бы иначе. Но я делаю совсем другое – это требует отдачи и посвящённости, желания провести в пьесе и в мыслях о ней столько времени, сколько понадобится. Я очень скучаю по временам, когда играла на фортепиано: это тоже требовало периода посвящения, когда над сочинением работаешь месяцами, прежде чем играешь его на публике.

Но современная музыка пошла по другому пути, и мне даже интересно было бы выяснить, почему. Нередко на больших фестивалях возникает феномен fast music – как fast fashion и fast food. Иногда это касается композитора, иногда исполнителя, а иногда их обоих. Больше всего меня расстраивает, когда идёшь на концерт и ничего после для себя не выносишь. Хочется бороться с такой бездумностью. А с единомышленниками забывается всё – это креативный поток, который не останавливается, пока не примет форму. И это самый счастливый момент – то, ради чего я композицией и занимаюсь.

— Музыку каких российских композиторов, живущих на Западе, вы отмечаете для себя?

Однозначно, Марины Полеухиной и Александра Чернышкова. Это два композитора, имена которых я упоминаю почти в каждой из своих лекций. Думаю, между нами есть много общего. Марину я вообще называю своей музой. И мне кажется, что мы очень часто проходим через одинаковые, практически параллельные фазы профессионального развития, переживаний и мыслей о музыке. Кстати, совсем недавно мы увиделись первый раз за полтора года. К людям, которые являются частью тебя, хотелось бы быть поближе.

— А кто вам наиболее близок из композиторов, живущих в России?

Владимир Горлинский. Мне кажется, что и у Володи, и у Марины с Сашей, у всех нас есть какая-то непосредственность, моментальная эмоция, живость в музыке. Наверное, это можно было бы назвать поэтичностью очень определённого типа – детской поэтичностью. Слушая их новые сочинения, я всегда плачу от радости, настолько мне становится светло внутри, я так много чувствую любви к тому, что они делают.

— Что вы планируете написать в ближайшем будущем?

Мне было бы интересно создавать большие, интердисциплинарные проекты. Например, чтобы сочинение длилось как минимум 30-40 минут или целый концерт в помещении типа openspace. А ещё мы с Марией Король – художницей из Аргентины, проживающей в Атланте) – давно хотим сделать феминистическую выставку-перформанс о том, что значит быть женщиной. Хотим создать электроакустическую композицию, состоящую из множества историй и опытов, звучащих от первых лиц.

— Как вам кажется, что же в итоге должно случиться, чтобы композиторы перестали уезжать из России?

В принципе, всё идет от политики. Разделение на правильное и неправильное, чёрное и белое внедрено везде. Когда я уехала, у меня ушло много времени на то, чтобы эти рамки внутри себя сломать. Но ломать их некомфортно и непросто. Вскоре я начала понимать, что многие вещи, которые воспринимались как истина, оказывались навязанным неправильным убеждением. Люди, которых я встречала, их судьбы и то, через что они прошли, – всё это меняло меня и как человека, и как композитора.

Чтобы бегство закончилось, нужно, чтобы были хорошие зарплаты, чтобы существовали доступные гранты (каждому композитору, а не только узкому и угодному кругу лиц), чтобы их не выигрывали одни и те же люди, и чтобы те, кто занимается искусством, не думали, откуда им взять деньги на существование. И, само собой, не должны возникать коалиции против студентов. Выхода из этой ситуации в настоящий момент я не вижу. Надеюсь только, что система в итоге изменится к лучшему и позволит композиторам быть теми, кем они хотят быть – позволит им жить, а не выживать.