Санжар Байтереков:

«Создание ансамбля новой музыки –

это важнейший инструмент для её популяризации»

Санжар Байтереков:

«Создание ансамбля новой музыки – это важнейший инструмент для её популяризации»

текст:

Елена Вайнберг

Журнал reMusik.org

Интервью с композитором, художественным руководителем ансамбля «Игеру» о том, как создавался коллектив и что удалось осуществить за эти пять лет, о любви казахской публики к музыке Шельси и о том, что нужно сделать, чтобы организовать концерты современной музыки.

— Санжар, я сейчас перечислю всё, что о тебе узнала, а ты мне скажешь, правильно ли я перечисляю. Ты композитор, основатель ансамбля «Игеру», директор Центра современной музыки Казахской национальной консерватории, преподаватель композиции там же, организатор фестивалей Eegery Connect и Наурыз. Правильно?

Всё верно, только я уже не директор Центра современной музыки и не преподаю.

— Потому что времени не хватает?

Я на самом деле в прошлом году ушёл из консерватории, потому что получил большой заказ от ансамбля и просто не успевал физически всё совмещать. Я очень долго ждал это предложение и принял вынужденное решение уйти.

— Как ты провёл вынужденную самоизоляцию весной?

Нас всех, конечно, застала врасплох пандемия. Я не думал, что всё это насколько затянется, но должен сказать, что довольно продуктивно провёл эти карантинные месяцы, немножко разгрёб дела, начал какие-то вещи – например, изучил саунд-дизайн. Раньше всё, что было связано с электроникой, я всегда обходил стороной – возможно, боялся. А тут появлялась возможность: я сел, наконец-то разобрался. Это очень интересная область.

— В этом году ансамблю «Игеру», которым ты руководишь, исполняется пять лет. Можешь вспомнить, как и с чего вы начинали?

У меня за плечами был классический европейский бэкграунд: я окончил Московскую консерваторию, участвовал в разных фестивалях, академиях. Я учился с 2008 по 2013 годы – в очень благоприятный период. В Москве тогда было очень много проектов, связанных с современной музыкой: молодых композиторов исполняли, нам давали заказы, существовал проект «Платформа», существовали совместные мероприятия с Союзом композиторов России. Ну и, собственно, ансамбль «Студия новой музыки» еженедельно представлял концерты, выступал очень часто МАСМ… Была кипучая жизнь. Когда я приехал в 2015 году в Казахстан, то понял, что тут, мягко говоря, не так всё. У меня была единственная цель – создать ансамбль, который будет исполнять музыку XX-XXI веков. Я считаю, что создание ансамбля современной музыки – это важнейший инструмент для её популяризации. Но это также возможность взрастить новое поколение композиторов. На тот момент я хуже всего знал казахстанских композиторов – чуть-чуть слышал музыку старшего поколения, потому что я здесь учился до того, как уехал в Москву. Что делают молодые композиторы, я вообще не представлял: собственно, их и не было тогда. Они заканчивали консерваторию и куда-то исчезали.

— Уезжали?

Кто уезжал, кто менял профессию. Довольно странная была ситуация. И я подумал, что нужно найти ребят открытых, тех, кто готов пойти до конца. Я помню первый наш концерт. Многие музыканты меня откровенно спрашивали, не боюсь ли я так вот организовать концерт современной музыки, ведь это довольно разовое явление. А я поставил в программу и музыку Мадерны, и музыку Шельси. Я решил, что если уж мы играем современную музыку, то она должна быть без всяких скидок. Также помню, как организаторы концерта, который состоялся в Малом зале консерватории, спросили, сколько нужно напечатать буклетов. Я говорю: «Давайте штук пятьдесят» (а зал вмещает около 200 человек). Они мне говорят: «Ты чего, десять человек придут, ну пятнадцать придут. Зачем бумагу переводить?» В итоге мы собрали полный зал. Был аншлаг: пришли даже с телевидения. Настолько много было людей, что пришлось двери открывать. А потом всё закрутилось на регулярной основе. И конечно, не стоит ансамбль только со мной связывать, потому что у нас есть замечательный директор Раушан Джуманиязова, которая максимально выполняет свои функции.

— Кто был для тебя примером, когда ты решил создать ансамбль?

Во многом, Владимир Григорьевич Тарнопольский. Кстати, он очень редко ставит свои сочинения в программу концертов «Студии новой музыки». Я решил, что буду поступать также, ведь моя музыка худо-бедно исполняется, а музыка моих коллег – нет. Почему я должен отнимать у них возможность? Лучше пусть они прозвучат. Вообще, я очень много могу говорить об «Игеру». Это особый этап моей жизни. Ансамбль – это больше, чем просто коллектив, это идея, которая стала распространяться внутри нашего небольшого общества.

— Название сразу придумалось или постепенно к нему пришли?

Название возникло случайно в беседе с одним моим знакомым. «Игеру» в переводе с казахского означает осваивать. Довольно красиво оно звучит.

— Расскажи про музыкантов. Кто сейчас в составе ансамбля?

Это потрясающие музыканты. Наш постоянный состав: флейта, кларнет, рояль, альт и кыл-кобыз – народный инструмент, очень экзотический, красивый. У нас нет никаких зарплат, никакого зарплатного фонда. Когда возникает какой-то проект, то нам очень сложно коммуницировать, поскольку часть ребят работает в оперном театре, филармонии, консерватории, в других оркестрах. Нам приходится лавировать. Это очень сложно, но тем не менее, исполнители никогда не говорили, что им тяжело. Мы находили возможность: и ночью репетировали, и рано утром репетировали.

— Есть у вас проекты с медиа, с перфомансами?

У нас был один проект с медиа – это была коллаборация с ансамблем Garage из Кёльна, который в прошлом году приезжал на фестиваль к 25-летию Гёте-института в Казахстане. Но в основном мы играем обычные концерты без электроакустических инструментов. В этом году нам пять лет – это очень важный, сложный рубеж, который мы преодолели. Мы хотели в честь юбилея организовать концерт: нам даже прислали очень многие музыканты видеопоздравления, мы хотели сделать фильм на их основе. Но в связи с тем, что в Казахстане продолжают действовать некоторые ограничения по организации концертов, мы решили отложить мероприятие на январь.

— Каких композиторов вы играете? И существуют ли у вас, или у тебя конкретно, предпочтения по репертуару, какой-то определённый стиль?

Для меня очень важный творческий момент – составление программы. Этот этап не предполагает, что ты просто собираешь музыку для программы. Есть очень много нюансов, вплоть до того, какие музыканты в каком сочинении задействованы, не перегружены ли они. Особых предпочтений по репертуару у меня нет, но я стараюсь, чтобы мы охватывали всё больше стилей и композиторов. Стараемся расширять репертуар: например, исполняли музыку Фуррера, Хосокавы, американских минималистов. Я боялся, что ребята мне скажут, что отныне будут играть только минималистов. А они подошли ко мне после второго концерта, посвящённого минималистам, и говорят: «Слушай, Санжар, хватит уже. Давай, где там наш Фуррер, где там наш Шельси?» Вот за это я их и люблю.

— Музыка каких композиторов из тех, которых вы играли, произвела наибольшее впечатление на публику?

Я думаю, что Шельси. Я сам его обожаю, и я не раз замечал, что публика просто замирала, когда мы исполняли пьесу «KOL-HO» для флейты и кларнета. Очень хорошо восприняли музыку Хосокавы, Фуррера. Кстати, Беата мы приглашали к нам на протяжении этих пяти лет. Также к нам приезжал Тарнопольский, Антон Сафронов, Сергей Невский, Митя Курляндский, Клаус Ланг. Во время второго фестиваля Наурыз у Клауса даже фан-клуб образовался – ну его не любить невозможно. Он потрясающий человек, потрясающий музыкант.

— Недавно у вас состоялся концерт «Бетховен. Mute». В одной программе объединились Бетховен, Брамс, Шёнберг, Лахенман и Кейдж. Как получилось так, что в этот ряд немецких композиторов затесался Кейдж?

Очень хороший вопрос. Дело в том, что мы исследовали Бетховена, как не просто композитора, который повлиял своим творчеством на других авторов. Нам было важно исследовать его вынужденную изоляцию. Мы представили, что эти произведения написал как бы глохнущий композитор: в конце программы всё приводится к абсолютной тишине абсолютно глухого композитора. То есть, мы как бы становимся внутри Бетховена, переживаем его историю. Мне показалось, что это очень интересная концепция… всё немцы-немцы, а тут раз – и американец. Я думал, ну кто же, кто же меня спросит, почему Кейдж?

— В конце звучит 4’33». Вы отсчитывали время?

Да, мы додержали до последней секунды. Это было одно из самых сложнейших произведений – я как-то дирижировал этим сочинением, но на концерте, о котором ты говоришь, дирижировал Павел Тарасевич. Ты выходишь, первые десять секунд ещё нормально, а когда люди начинают возмущаться, то напряжение накапливается… Я даже больше скажу. Некоторые музыканты отказываются исполнять 4’33», боятся. Они говорят: «Я лучше Лахенмана… Пожалуйста, не надо больше этого Кейджа».

— Расскажи про ваши гастроли. Правда, что вас отобрали икру на Сахалине?

Мы очень тесно сотрудничаем с нашим театром «ARTиШОК». Два года назад они предложили принять участие в опере Александра Маноцкова. Он хотел, чтобы его музыку исполнил профессиональный коллектив, не просто какой-то отдельный состав. У нас были очень интенсивные репетиции. Кстати, в этой опере я играл на ударных инструментах. Никогда так не волновался. Дома нашёл себе кастрюли, начал отбивать эти ритмы, думаю, ну вроде справляюсь, не страшно.

— Как соседи отреагировали?

Я тогда жил с мамой в частном доме, поэтому мог себе позволить такие звукоизвлечения. Я разучивал колоссальное количество сложных ритмов, но Александр меня хвалил, и я думаю, что, наверное, справился с задачей. И потом нас пригласили на Сахалин, на театральный фестиваль «Рампа». Мы туда поехали, сыграли, ну и икру у нас там отобрали, это правда.

Ещё мы выступали в Москве – привозили наш спектакль «Медея», успели также съездить в Бишкек, в бишкекскую консерваторию, где собрали полный зал. Не знаю, как это получилось, но очень многие пришли, и что самое-самое приятное, люди выходили и говорили: «Да она не такая уж и страшная, эта современная музыка…». Как история с пандемией закончится, мы хотим очень активно сотрудничать с другими концертами и фестивалями – европейскими, может быть. Мы также стараемся выступать на альтернативных площадках. В Казахстане скоро должен открыться центр современной культуры «Целины» – очень перспективная площадка, они очень тесно связаны с музеем «Гараж».

— Я знаю, что вы также сотрудничаете с Гёте-институтом.

Да, это, пожалуй, самая главная на сегодняшний день институция, которая нас поддерживает. Мы их так любим, что если бы они даже к нам обратились и сказали, что завтра нужно организовать какой-то проект, я бы согласился. В прошлом году мы сделали проект к 25-летию Гёте-института в Казахстане. Что примечательно, там было очень много высоких гостей: приезжал депутат из Бундестага, региональные директора. Это мероприятие отмечали в таком лофтовом пространстве, в большом холле торгово-развлекательного центра.

— Чему ты научился за все эти пять лет руководства ансамбля? Что стало получаться?

Учился я, как говорится, в боевых действиях. Мне нужно было сразу заниматься организацией концертов, а я только консерваторию закончил. Что я умел делать? Писать музыку. Немножко на письма отвечать. Больше ничего. А тут надо организовать концерт. И я понимаю, что я сам должен это сделать. Должен афишу придумать, подумать, как концерт рекламировать. Работа с «Игеру» меня научила максимально убирать всё, что связано с искусством, и концентрироваться на каких-то технических вещах – благо, много работы на себя берёт наш директор. И самое главное, что «Игеру» – это единомышленники. Это самое ценное, наверное.

— Что главное в маркетинге, если ты организуешь ансамбль современной музыки? Что первое надо сделать?

Самое главное, нужно найти людей, готовых разделить с тобой эту идею – исполнять сложную музыку, быть открытым на любой перформанс, немножко выходить из зоны своего комфорта. У нас были музыканты – очень академические, воспитанные, со своим классическим бэкграундом. И мы с подобными исполнителями расставались полюбовно, без всяких ссор – просто понимали, что это не для них, и шли дальше.

— Вводишь ли ты просветительские элементы в концерты? Рассказываешь ли ты что-то перед выступлением про то или иное сочинение, как, например, делает Владимир Юровский?

Первое время у нас был такой формат, когда за тридцать минут до концерта я брал небольшое интервью у композитора, которого мы исполняли: мы с ним говорили, обсуждали разные проблемы. Но в последнее время я перестал это делать, потому что мне показалось, что двух-трёх минут всё равно недостаточно. Хотелось бы очень глубокий разговор, но лимит времени не позволяет. Думаю, что если человека заинтересует тот или иной автор, он найдёт о нём информацию в интернете.

— Расскажи про резидентов вашего ансамбля.

У нас было всего три резидента. Первый – молодой парень Данияр Бержапраков, который, по-моему, заканчивал консерваторию. Мы сразу же его выбрали: в нём была видна какая-то перспектива. Но потом, к сожалению, так как мы не могли его постоянно исполнять, мы выбрали второго резидента – Рахада би Абдысагина. И третий резидент – Токжан Каратай, также исполнительница на кобызе. Кстати, Митя Курляндский предложил ей принять участие в Академии в Чайковском, после того, как услышал её музыку у нас.

— Вы не инструментуете для кобыза какие-то сочинения?

Когда мы заказываем какие-то пьесы местным композиторам, то всегда говорим, чтобы они использовали именно кобыз в сочетании с флейтой, кларнетом – как они сами выберут. У кобыза очень красивый тембр. Это струнный инструмент, он очень спектральный, у него просто сумасшедшие флажолеты. Такая красота! Благодаря тому, что мы предлагали композиторам нашим писать для кобыза, мы очень расширили его репертуар. Для кобыза существует всего порядка восьмидесяти произведений.

— То, что вы сталкиваетесь до сих пор с непониманием публики – демотивирует, или наоборот, вы горите желанием объяснить, донести свою мысль?

У нас публика растёт. Людей, которые выходят и говорят «это не музыка», становится всё меньше и меньше. По крайней мере, у них не такой уже воинственный подход, как это было первые несколько концертов. Мне кажется, публика немножко уже смирилась и поняла, что лучше самому разобраться. Поэтому нет, это не демотивирует.

— Бывает ли такое, вот вы сели играть или учите произведение, а там незнакомая нотация. Что вы в таком случае делаете?

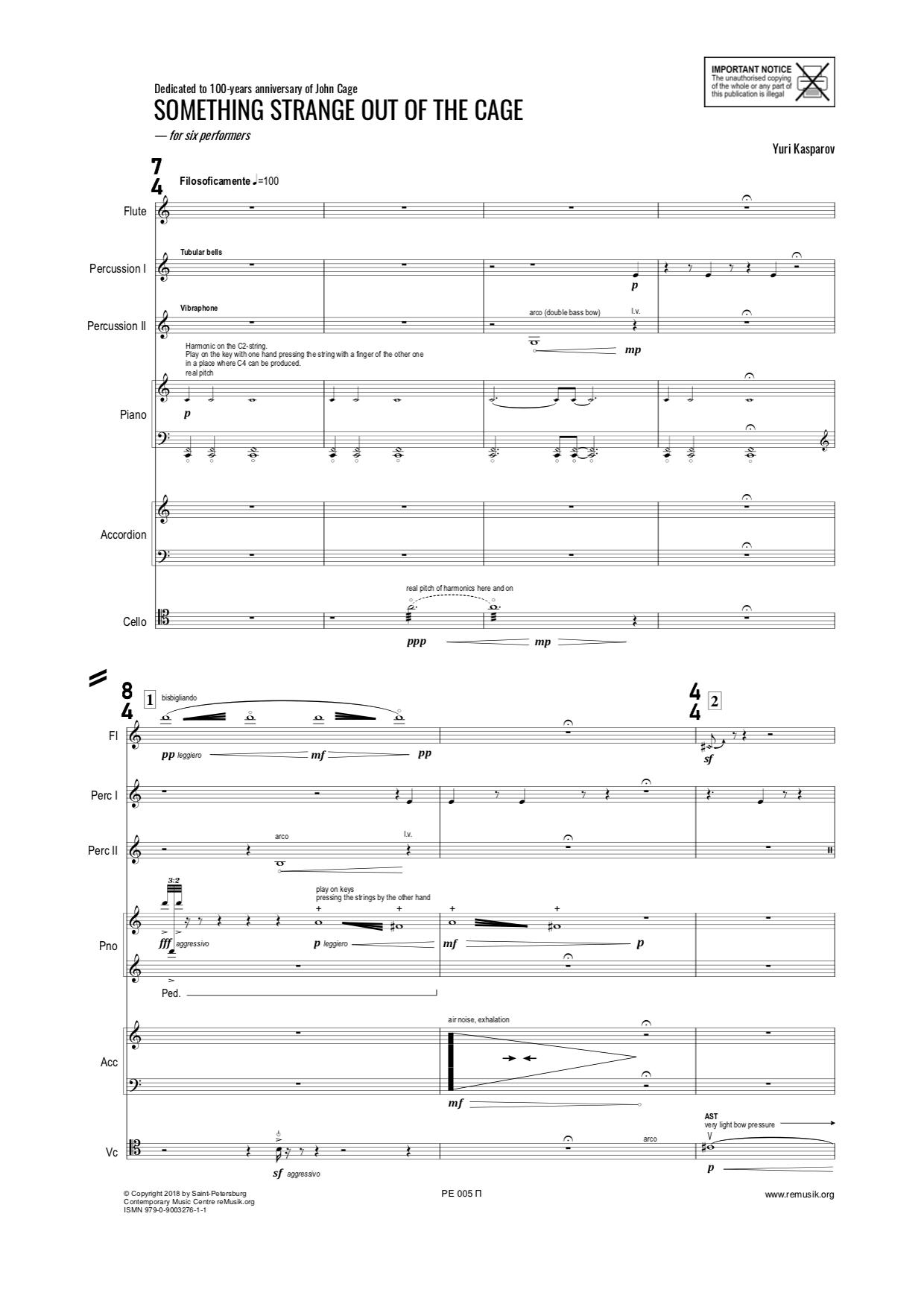

Был такой случай с пьесой для виолончели соло Радулеску. Я до этого знал пару его произведений. А здесь подумал, почему бы не сыграть? Поставил в программу, а потом увидел ноты…и просто схватился за голову: как я буду это расшифровывать? Виолончелист смотрит на меня, как на последнюю надежду, а я не могу ничего сказать. Там очень сложная нотация. Я по записи сначала смотрел, улавливал, о чём идёт речь. Потом открывал иностранные разборы. Я никогда так в легенду не вчитывался, как в легенду Радулеску. Это было такое путешествие внутрь Радулеску. А так в основном, то, что мы играем, это такая уже классическая нотация, с квадратиками и так далее.

— Какая ещё музыка казалась вам сложной?

Мы со сложностями практически всегда сталкиваемся – не буду здесь лукавить, говорить, что мы супер идеальные. Однажды играли Sweet air Дэвида Лэнга. Там постоянные каноны. Играли в разных темпах, и всё время где-то слетали. Очень сложный почерк у Беата Фуррера – мы пытались исполнить его Presto.

— Те, кто играет у вас в ансамбле, они же и преподают?

Да, но альтист, например, преподаёт дирижирование. У нас в консерватории болонская система, не успевают даже азы дать, поэтому пока для современной музыки рановато. Мы планируем, может быть, чуть-чуть позже ввести какой-то курс повышения квалификации именно с современной музыкой на базе «Игеру». Несколько лет назад ко мне обратился струнный квартет из Астаны. Они участвовали в одном европейском конкурсе, где во втором туре нужно было исполнить современную партитуру. А они ничего в ней не понимали – сложная нотация. Я им всё рассказал, и они после этого открыто сказали, что жаль, что этому их никто не учит. А в Европе на любом конкурсе, даже при поступлении в консерваторию, исполнение современной музыки является обязательным.

— Ты наконец начал писать свои сочинения. Или ты их не бросал?

Когда я приехал в Казахстан, то понимал, что мне придется на какое-то время взять перерыв. Периодически у меня возникают интересные проекты. Не так часто, но зато очень интересные. Как допустим, получилось с Берлинским театром, со швейцарским коллективом CNZ, с проектом Austrian time, где участвовали Денис Хоров, Анна Ромашкова, Кузьма Бодров и я. Мы писали для New Moscow Ensemble.

— Первая казахская современная опера написана российским композитором Александром Маноцковым. Нет ли желания написать свою?

Если мне придёт заказ, я точно отказываться не буду. Есть у меня несколько идей насчёт опер. Но кажется, что быстрее придёт заказ из Европы, чем из Казахстана. Здесь меня знают как композитора, но исполняли, может быть, один-два раза. Симфоническая музыка один раз прозвучала.

— Трудно представить, чтобы она исполнялась, если единственный ансамбль в Казахстане, исполняющий современную музыку – это тот, которому ты не даёшь играть свои сочинения.

Да, парадоксальная ситуация. Хотелось бы, чтобы был какой-то заказ от других институций наших, или площадок, но моя музыка полностью звучит в Европе и в России. И это нормально. Нет у меня какой-то обиды. Я помню, как Тарнопольский говорил, что в Европе он русский композитор, а в России европейский. И только сейчас я понял, что он имел в виду. Там я казахский композитор, а здесь я абсолютно европейский.

— Свой среди чужих, чужой среди своих. Как ты работаешь с исполнителями, когда у тебя готово уже сочинение? И что происходит, если это онлайн?

Пока у нас такого не было. Мою премьеру, которую должны были в апреле исполнить, мы перенесли вначале на июнь, а потом получилось, что её перенесли на ближайшие два сезона. Поэтому у меня не было опыта онлайн репетиций.

— Когда ты пишешь, ты ориентируешься на навыки конкретных исполнителей, готов ли ты объяснять им приёмы? Бывают ли сочинения, написанные в коллаборации с исполнителями?

В 2017 году у меня был проект от Гёте-института совместно с ансамблем MusikFabrik и «ПровМыза», очень известными медиахудожниками. Это было одно из лучших сотрудничеств для меня. Был момент, конечно, когда мне приходилось с ними очень детально разбирать свою партитуру. Но зачастую коллективы, которые меня исполняют, понимают нотацию.

Когда я писал пьесу «Контраосязаемость» для виолончели соло, то работал напрямую с виолончелистом – каждый день по несколько раз просил: «Давай ты так попробуешь». Он говорил: «Вот так неудобно, давай по-другому, звучит же одинаково». Отлично, всё, фиксирую. Или когда мне нужно было уточнить некоторые вопросы у швейцарского коллектива CNZ, они мне молниеносно отвечали и сразу присылали запись. Но так бывает нечасто: обычно я сразу пишу, и там уже разбираем.

— А как ты ищешь музыкантов для себя? Или они тебя находят?

Да, они меня находят.

— Всегда?

Практически да. И Серёжа Чирков наш замечательный, и МАСМ, и Гам-ансамбль, и «Студия новой музыки» – все они меня находили. Мне очень повезло. Меня окружали всегда очень хорошие музыканты. Здорово, что мне удалось с ними посотрудничать.

— Допускаешь ли ты интерпретацию своих сочинений в каком-либо виде?

Я абсолютно открыт, и всегда жду какой-то новой интерпертации. Однажды киевский ансамбль исполнил мою пьесу «Гало» – это кардинально отличалось от того, что исполнял МАСМ. Мне то, что играл МАСМ нравилось, потом я получил этот вариант, думаю, тут тоже вроде классно. Я иногда слушаю фрагменты своей музыки и удивляюсь: надо же, они кардинально разные. То же самое с моей пьесой для аккордеона – Серёжа Чирков и Роман Юсипей создали полярные интерпретации. Я всегда жду с нетерпением, когда что-то исполнят по-другому: может быть, новенькое для себя найду.

— И напоследок. Какие чувства у тебя вызывают вопросы журналистов, наподобие «Когда вы поняли, что подсели на современную музыку?»

Как часто мне задавали этот вопрос! Очень сложно описать, почему и как. Я улыбаюсь и говорю: «Да, я подсел. Я влюбился и всё».