Николай Попов:

«Видео – это персонаж»

Николай Попов:

«Видео – это персонаж»

«Марсоход продолжает свое движение»: 8 октября 2022 года в Электротеатре Станиславский вновь состоялся показ оперы «Curiosity» Николая Попова. В ходе дискуссии после спектакля зрители спрашивали композитора, что он употреблял во время ее сочинения (ничего), для чего нужна современная опера (вообще не нужна) и задавали другие волнующие вопросы. Продолжением дискуссии – уже за пределами театра – стало интервью, в котором Николай Попов рассказал о современной опере, мультимедиа в музыке и музыкальном авангарде.

— В этом году у вас две большие театральные премьеры: в мае – опера «Аскет», а до этого, в марте – новая версия Curiosity. Там есть фрагмент лекции Виленской, и она задает вопрос: «Зачем люди писали оперы? Ведь можно написать пьесу для рояля». Вам интересно писать оперу?

Мне в принципе интересен театральный жанр, потому что он многомерен. Но это не значит, что мне интересна опера. Сейчас очень сложно говорить об опере. В Curiosity мы как раз размышляем о том, что это на сегодняшний день. Мне кажется, что естественное развитие этого жанра недоисследовано. Сейчас это уже какой-то другой жанр. Мы можем называть его оперой, если подразумевать, что опера – это мультижанр. Тогда и какой-нибудь музыкальный театральный проект может называться оперой.

— И поэтому оперы ставятся не в стенах оперных театров? Электротеатр Станиславский, в котором идет Curiosity – театр скорее драматический, чем оперный. А «Аскет» был исполнен в условиях музейного пространства.

Сегодня оперные театры не знают, что такое современная опера, и не хотят ее. Они не являются пропагандистом нового искусства. Они не заказывают новые оперы, а зарабатывают на старом материале.

— Зрители, заходившие в Электротеатр Станиславский 8 октября, слышали ваш голос, приглашавший почитать по QR-коду гайд к опере. После показа состоялась дискуссия, на которой люди могли задавать вопросы. Вы хотите быть понятным публике?

Это некая помощь театру, помощь публике в их раскрепощении. Современная опера в российских театрах – большая редкость. И публика не всегда знает, куда она идет. Люди покупают билеты на спектакль, а попадают в совершенно иной мир, который может быть изначально воспринят достаточно негативно. Наш продюссер Мария Нигей придумала формат с голосом, QR- кодом, гайдом. Это действительно сработало: люди остались, и мне кажется, что это помогло самой опере и театру, ушли тревоги по поводу этой оперы. Для театра это сложно: у него нет своего оркестра, солистов. Это все приглашенные люди.

— Вы как-то сказали о том, что никаких законов жанра в музыке не существует. В опере Curiosity наряду с основным сценическим сюжетом есть еще один: манифест композитора о том, что есть современная опера – ее не волнует социальная проблематика, в ней нет красивых мелодий и так далее. Этот манифест опровергается по ходу действия. Значит, жанр победил автора?

Очень много можно говорить о том, что музыка вне социальной среды, вне политики и так далее. Когда мы вели долгие беседы с драматургом, у меня были такие заявления. Манифест – это придумка драматурга. По сути, драматург нашел противоречия в моих высказываниях, которые и стали линией разработки манифеста и его опровержения. Вообще, тема манифеста для меня очень важна: в конце XIX – начале XX века было много разных манифестов, связанных с искусством. Но мы их почему-то не изучаем и таким образом закрываем себе логику музыкального пути от конца XIX века к нашему дню. И поэтому иногда не понимаем, что происходят естественные вещи, связанные с окончанием тонального периода, поиском чего-то нового и его манифестации. Это традиционный поиск композитора, просто в других временных рамках. Сегодня это не 200 лет, не 15 лет, а год, полгода, месяц. Каждое новое сочинение – это новый концепт, новая форма, новая идея.

— Возможна ли опера без человека? Ведь опера Curiosity получилась, в сущности, не только о марсоходе. А вслед за ней появляется опера «Аскет», уже о живом человеке.

«Аскет» не только о человеке, и даже в основном не о нем. Да, я считаю, что опера может быть без человека. Это абсолютно нормально. Есть такие идеи, есть примеры, с этим связанные.

— Роботы, упомянутые на дискуссии?..

Роботы уже участвуют в театральном мире. Свет управляется посредством автоматизации пульта. В опере у нас нажимается одна кнопка на компьютере, и все элементы начинают работать: видео, свет, мэппинг, клик музыкантам, электроника.

— Но если говорить о роботах как о персонажах, например?

Они и так персонажи. Я считаю, что свет – это персонаж. Видео – это персонаж. Звук – это персонаж. Просто еще есть люди как некий интерфейс коммуникации между зрителем и искусством. На самом деле, все остальное там роботизировано.

— Третья редакция оперы позволяет нам воспринимать ее как оперу сегодняшнего дня – своего рода документ эпохи. В ней появляются отсылки к событиям, которые произошли в мире с момента второй редакции 2019 года. Сколько опера сможет жить в своем настоящем варианте?

Мне кажется, что темы, которые там затронуты, будут очень долго всех будоражить. Мы можем продлевать года: 2023, 2024… А можем не продлевать, и все равно события, обозначенные там, еще много лет будут так или иначе волновать людей. Если разобраться, это на самом деле документальная опера, как и «Аскет», потому что в ней мы исследуем реальный объект. Мы обращаемся к документам персонажа и к другим документам вокруг него.

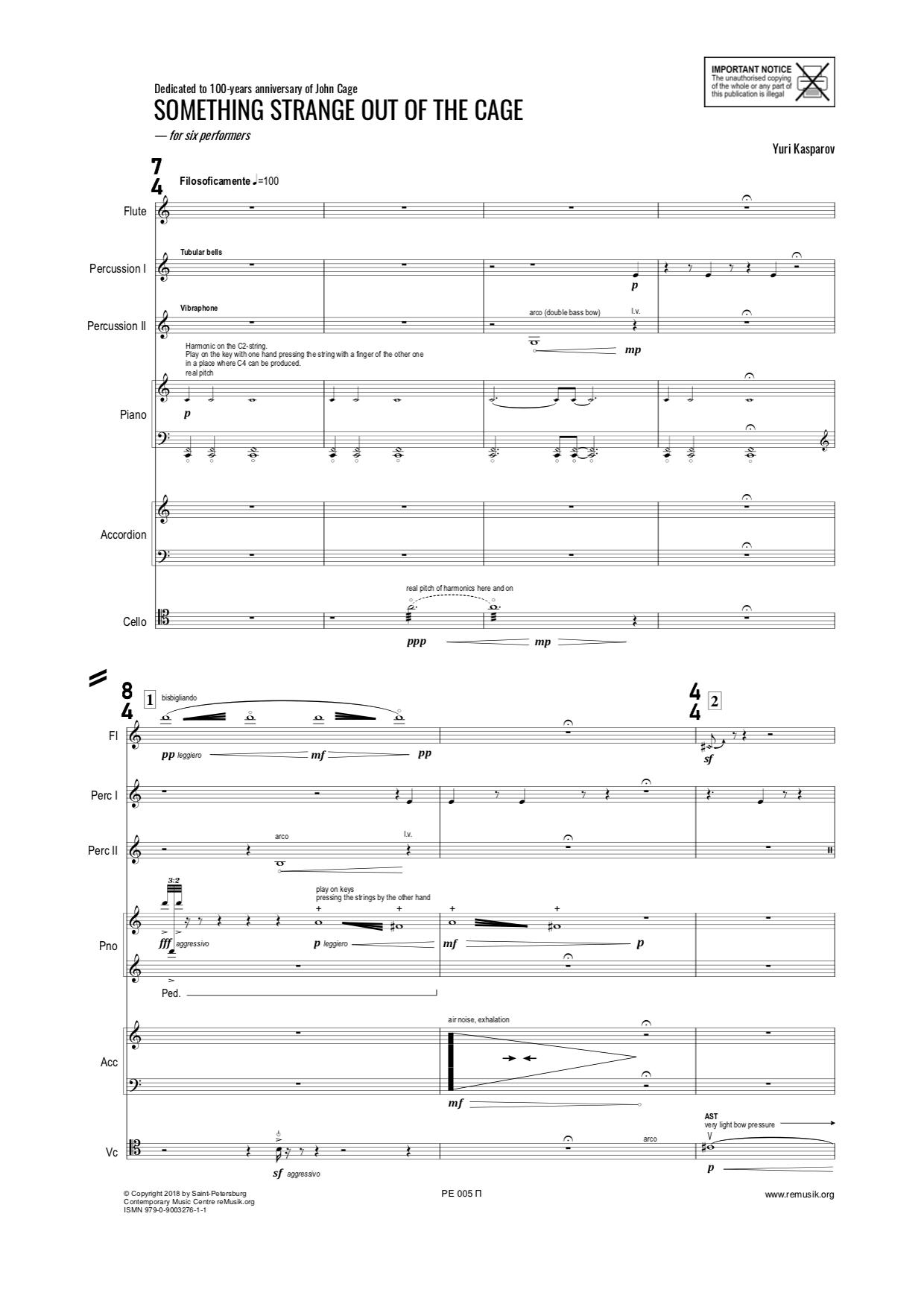

— В какой момент Curiosity стала мультимедиа-оперой?

Она сразу задумывалась как мультимедиа-опера. Ее сценография: три монитора, экран, три стола, три стула, музыканты слева и справа – изначальная моя идея. Такая сценография была придумана, исходя из зала. Видеохудожники и абсолютно все в команде были там с первого дня. Кстати, компания медиахудожников Яна Калнберзина и Евгения Афонина называется Curiosity Media Lab, и это название появилось намного раньше оперы. Не знаю, случайно ли это, но именно они работали над ее видеосценографией. А Александр Плахин отвечал за все, что связано со съемками и монтажем.

— В опере Curiosity иногда целые сцены происходят исключительно на экране. Чей вклад в мультимедийных фрагментах больше: композитора или режисера?

Я абсолютно убежден, что любой музыкальный жанр создает именно композитор. Хотя взаимодействие с режиссером и драматургом влияет на идеи, мысли, ход событий. В опере есть номер «Операторы и мониторы», где происходит взаимодействие с телевизором, с новостными сюжетами. Сколько бы я ни пытался объяснить его на словах, ни драматург, ни режиссер не понимали, о чем я говорю. Музыку нельзя объяснить словами. Каждый представляет что-то свое, исходя из своего опыта. Вот мы находимся втроем, и у каждого в голове три разные картины. И пока художественная идея не будет реализована и преподнесена уже в звучащем виде, невозможно найти компромисс.

— Значит, художники понимали вас лучше, раз помогали показать другим ваши идеи?

С художниками у нас был больший коннект, потому что мы с ними уже очень много работали вместе и хорошо представляем наши возможности коммуникации. Когда ты их представляешь, есть доверие к человеку. Ты знаешь его эстетические направления и понимаешь, что результат будет достойный. А когда ты работаешь с режиссером, которому нужно что-то свое или с драматургом, для которого важны текст и история, ты в этот момент не говоришь о музыке. Когда я работаю с драматургами, перерабатывается огромное количество словесного материала: приходится сочинять свои рифмы, сокращать абзац до одного предложения или, наоборот, добавлять фразы. Я отношусь к языку как к некому звучащему явлению, а звучащие явление – это уже музыкальный материал.

— В 2013 году появляется целый ряд ваших мультимедийных сочинений. Можно ли сказать, что этот год – начало мультимедийного этапа творчества? Что послужило импульсом?

Наверное, это было раньше – 2009 или 2010 год, когда я стал заниматься электроакустической музыкой, начиная со второго сочинения. Это была маленькая пьеска для музыкального инструмента тар, называлась «Аркаим». Я искал видеохудожников по всей Москве. Это была невероятная проблема – найти человека, который может работать с видео во времени, чтобы это была не просто иллюстрация, а работа с визуальным материалом. Тогда я познакомился с художником Аленой Скорняковой, мы с ней сделали очень много работ. В 2012 году на Венецианской биеннале я встретил художника Эндрю Квинна, который делал там реализацию моей пьесы kraMP, потом мы создали еще очень много проектов. От него я узнал о программе TouchDesigner. Когда Эндрю приехал в Москву, он всех «заразил» этим софтом. Потом случилось наше знакомство с Яном Калнберзиным и Евгением Афониным, которые тоже работали в программе, и здесь прошел целый фестиваль TouchDesigner’а. Потом на базе нашего центра мы провели три больших курса по обучению этой среде программирования, и выпускников этих курсов можно встретить практически в каждом театре страны. Сейчас кажется, что это здесь было всегда. Но 10 лет назад ничего не было. Идея мультимедийности дала обширный поиск технологических средств со многими знакомствами, коллаборациями, образовательными проектами и с большим результатом.

— У вас есть примеры замены видео, например: «Песня Ульдры» и «Nibiru 20/13» имеют по две версии видео: Эндрю Квинна и Алены Скорняковой. Легко ли заменяется видео в мультимедийной композиции?

В мультимедийной композиции видео заменить нельзя. Я считаю, что мультимедийная композиция – это только та композиция, где все элементы являются одной идеей. Например, у меня есть пьеса Edit(a)Fill. В ней звук, видео, все живые и неживые элементы исполнены одним человеком, это одна большая идея. А бывают пьесы, к которым можно сделать видео. Следовательно, эту пьесу можно играть как с видео, так и без него. Такая пьеса создана с использованием мультимедиа, но это не мультимедийная композиция.

— Мультимедиа для вас – жанр, инструментальный состав или средство?

Это жанр, который мне интересен, который мы развивали, пропагандировали и продолжаем пропагандировать.

— Можно ли предположить, как дальше будет развиваться мультимедиа? Может, это будет перенос видео-части в VR? Или задействование искусственного интеллекта?

В выставке на Солянке одна из моих идей, связанных с VR, – это работа Антона Светличного. Изначально мы делали лабораторию с молодыми композиторами, которые потом создали свои инсталляции. Мне кажется, в VR могут быть интересные заходы, но существует проблема ограничения: с VR взаимодействует один человек. Это не массовое искусство, а очень странные театральные эксперименты для одного. Сегодня мне интересна некая автоматизация. И одна идея, которая меня давно волнует, – спектакль без людей, только из машинерии сцены, с автоматизацией всего на свете: микшерных пультов, колосников, световых голов. Тех механизмов, которые всегда присутствуют, но мы не обращаем на них внимания, потому что они являются не основным действующим лицом, а вспомогательным. На их фоне выступает человек, но на самом деле если оставить его одного, он будет никчемен на этой сцене.

— Мультимедиа привносит театральность в нетеатральные жанры?

Есть очень много музыкальных жанров, в которые привносится театральность: Прощальная симфония, Симфония игрушек. Или когда композиторы позднего романтизма типа Малера ставят исполнителей на балконе или за сценой. Театральность возникает, когда композитор начинает работать не только со временем, но и с пространством. Отсюда появляются многоканальные композиции. По сути, идея многоканальности уже присуствтует в симфониях Малера, а позднее, например, в экспериментах с Симфонией гудков. Это не внезапно сочиненные вещи: я расцениваю развитие любого вида искусства невероятно обоснованным в историческом контексте. У всего есть большой предыкт. Например, для меня развитие симфонческого оркестра от Моцарта к Малеру – это то, что сегодня называется звукорежиссурой. Когда появляются валторны, нужно увеличить струнный состав, то есть сбалансировать звчуание. Когда появляется труба – нужно две валторны и еще больше струнных. Таким образом оркестр расширяется, выходит за пределы сцены. Это происходит только потому, что композитор ищет новые краски. Ударник не помещается на сцене – его ставят перед сценой, и происходят совершенно новые открытия. Но как только появляется возможность записи звука посредством технических средств, оркестр уходит из европейской культуры, и появляется ансамбль солистов. И он, посредством усиления, может звучать мощнее оркестра Вагнера. Поэтому моя идея в том, что оркестр – всего лишь звукорежиссура для композитора.

— Но ведь звукорежиссура – это то, что можно посчитать, а во времена Моцарта приходилось опираться на слух и ощущения…

Хорошая звукорежиссура тоже опирается на слух и ощущения. Аппаратная составляющая – микрофоны, пульты – это дело рук математиков, программистов. А творческая работа – это ощущения. Композитору полезно быть математически развитым, но этого недостаточно для создания музыки посредством компьютерных технологий. Так же было и в доэлектрическую эру: композитор развивал художественные средства, искал тембр. Тогда инженеры модифицировали инструмент, создавали вентили, квартвентили. Как только появилась возможность записи и анализа звука, стало можно сказать, что звук – это волна, физическое явление. И мы вернулись во времена Пифагора, где музыку изучали как математику. Это произошло очень естественно. По сути, период, основанный на изобретении хроматического звукоряда, – это всего лишь маленький отрезок в контексте большого развития всего звукового искусства. Если развивать эту мысль, можно закрыть все, что является обслуживанием сегодняшего музыкального мира. Все наши разговоры, мысли, ощущения, воспитание, связанные с музыкой, основаны на небольшом историческом периоде. Он не охватывает ничего до него и, к сожалению, не может исследовать период дальше, начиная с конца XIX века. Поэтому мы не изучаем манифесты конца XIX – начала XX века, а изучаем додекафонию. Потому что она основана на тех же полутонах, пользуется такими же полифоническими принципами. Как только появляется то же самое, что делал Шенберг, только с пленкой, мысль заканчивается. Потому что нот нет. Хотя это такая же работа, как у Баха, у Пахельбеля. Ноты – это просто интерфейс для передачи идеи от композитора к исполнителю и от исполнителя к публике.

— Кстати о манифестах начала XX века. Добавить к ним самоценность звука, электричество на службе музыки, новые жанры, поиски новых путей – и получится музыкальный авангард 1910-х – 1920-х годов. А ведь вы делаете почти то же самое. Это случайное совпадение?

Нет никакого музыкального авангарда XX века, ни довоенного, ни послевоенного. Я говорю о том, что авангард всегда был двигателем музыки, в любые времена. «Хорошо темперированный клавир» – это невероятно авангардный ход. Или авангард в расширении диапазона рояля у Бетховена в последних сонатах. Мы знаем только тех композиторов, которые двигали музыкальное искусство вперед посредством авангардных решений. Это передовой отряд композиторов, который шел вперед, пока остальные наслаждались, пользуясь тем, что имеют, не создавая ничего нового. Термин «авангард XX века» появился потому, что этот период быстро прикрыли и заменили на нечто другое. Потом после войны вдруг появилось что-то, что стало послевоенным авангардом. А на самом деле, он был всегда. Просто мы знаем исторический период, когда его можно было убить, задушить. Есть огромное количество таких примеров: «Завод» Мосолова и его советские песни, «Нос» Шостаковича и все, что он писал потом.

— Можно порадоваться, что сейчас возможность для авангарда есть.

Пока еще есть (смеется). Мне кажется, многие композиторы, которые сегодня покинули нашу страну, не верят, что эта возможность здесь осталась. Но кто-то еще остается здесь: все, что происходит, тоже живет в историческом контексте. Мы ничего не удаляем из истории, а просто двигаемся вперед посредством человеческой мысли.

— В опере Curiosity операторы спрашивают друг друга, хотят ли они улететь на Марс. А вы бы хотели улететь на Марс?

Нет, не хотел бы. Если исследовать этот вопрос профессионально, то это пока большая фантазия. Но любая фантазия становится реальностью: можно посмотреть на фантастику конца XIX – начала XX века: это все уже существует… Мне кажется, вопрос полета на Марс снова стал актуален, и все, кто хотел, уже улетели.